kohei_hara/iStock

1. 未来社会を論じる

『社会資本主義』の経験から

私は社会学の立場から「資本主義の終焉のその先」を探求する過程で、3年がかりで『社会資本主義』(ミネルヴァ書房)を2023年6月に刊行した。その後はこの「社会資本主義」を実現するアクターの筆頭は国家だとして、現在を「国家先導資本主義」時代だと把握する立場から、「人間社会の未来」を模索する中で本書に巡り合った。

「資本主義の終焉論」と同じく「人間社会の未来」は、シュムペーターがいうように、「われわれ自身の問題であり、われわれの運命にかかわる問題であり、誰にも関係し、誰もが関心をもつ希望と不安が交錯する問題である」(シュムペーター,1910=2001:38)。

私もまた、社会学の立場で「社会資本主義」を目指しながら、最終的には「人間が信頼し合える社会」づくりを志向してきた。

神野直彦『財政と民主主義』のAmazonでの評価

2024年2月20日に出された本書は刊行から4か月が過ぎた。この間Amazon「カスタマレビュー」では15の評価がなされた。かなり辛辣な評価の一例を除いて、おおむね高い評価である。

たとえば6月1日に「トックリスター」氏は、「5つ星のうち5.0 名著です。神野直彦先生の遺言、祈りの書」だと激賞した。ただし、Amazon「カスタマレビュー」でも数名の評者は、第4章のみが読むに値するという結論をのべていた。

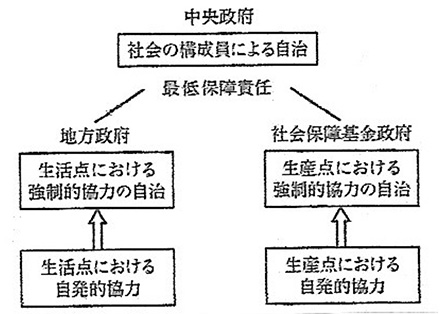

「3つの政府体系」モデルは刺激的内容

第4章では本書で読み応えのある内容が多く、特に本書で一番の論点であると私が考える「3つの政府体系」モデルが紹介されていた(図1)。

図1 3つの政府体系

出典:神野(2024:202)

中央政府と地方政府には馴染んできたが、「社会保障基金政府」を含む三つの政府の並立は神野の独創でもあり、これについては今後各方面から具体的な検討が欲しい内容である。

ただし、それさえも「国民は三つの政府のいずれにも所属し、どのような共同の困難をどのように分かち合っていくかを、『仲間(socius)』意識にもとづいた共同意志で決定していくことになる」(:202)としかのべられていないから、さらなる議論が望ましい。

「社会保障政府」は国民議論以前に専門家による熟議が前提

なぜなら、「社会保障基金政府」という国民もこれまで聞いたことがないテーマでは、「仲間意識」があっても議論ができるほどの成熟度が、今の日本国民には期待できないからである。これはまず財政学、政治学、行政学、社会学などの専門家が熟議しなければ、一歩も前進しない構想であろう。

しかも、「地方政府が生活の『場』における自発的協力を基盤にした政府」(:202)であり、「社会保障基金政府は生産の「場」における自発的協力を基盤にした政府」(:202)という対比だけでは、有効なイメージを得にくい。

その理由は、たとえば「地方創生」を取り上げても、それは「まち、ひと、しごと」の有機的な連携を模索する政策に連動しているからである。「生活」と「生産」は分離した対比的な関係ではなく、とりわけ地方自治体レベルではむしろ融合するところが大きい。

高齢者の「社会保障」はどうなる

また「社会保障」でさえも、「生産の『場』で働く者たちが、互いに掛け金を出し合い、疾病や失業などによって賃金を失った時に、賃金を保障し合う共済活動を基盤に成り立っている」(:203)だけではないであろう。

それだけならば、65歳以上の年金受給者3600万人や後期高齢者医療保険の該当者2000万人は、「社会保障基金政府」でどう位置づけられるのか。

これらは「国民の共同意思決定」の前に、適切な情報の提供が専門家による「熟議」を通して「社会保障基金政府」が管轄する国民階層に示されることが前提になる。そうしないと、国家としての「社会統合」も果たされない。なぜなら、そこにも国家によって巨額の税金が投入されてきたからである。

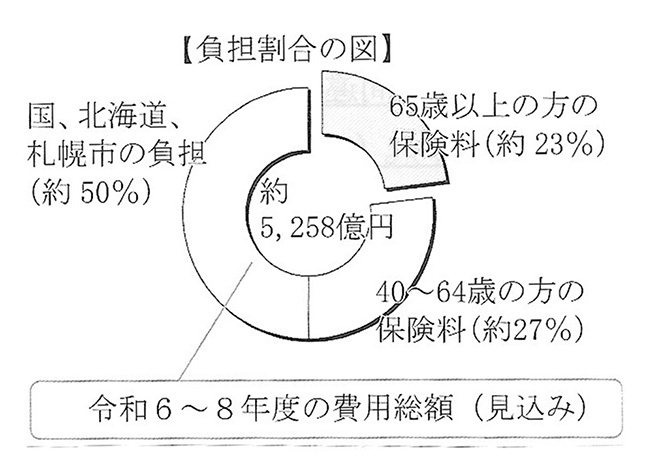

介護費用の分担の問題

さらに介護負担の問題がある。図2は令和6年(2024年)~令和8年(2026年)の札幌市の「介護費用総額」見込みである。札幌市の「住民基本台帳」による2024年人口総数は195.4万人であり、介護保険対象になる65歳以上の高齢者は55.9万人なので、高齢化率は28.6%に達している。

図2 介護費用の分担内訳

出典:札幌市手稲区役所保険年金課「65歳以上の介護保険料について」資料(2024)より。

介護保険費用負担は、「国、北海道、札幌市」が全体の50%であり、残りを第1号被保険者である高齢者が23%を負担し、40歳~64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)が27%負担する。

基本的にこの構図は介護保険立ち上げの2000年4月から変わっていないが、神野が提唱する「社会保障基金政府」では、この3分割の方式はどう変わるのか。「介護費用総額」のうち中央政府と地方政府合計の負担分50%は、「社会保障基金政府」にそのまま献上されるのか、取りやめられるか。これは「社会保障」の根幹にかかわる問題になる。

さらに、たとえば中央政府も地方政府も首長がいて、議会がある。首相は国民が直接には選挙しないが、衆議院選挙に当選した議員から選ばれるし、知事も市町村長も全員が選挙によって決められる。

だから素朴な疑問として、かりに「政府」ならば、神野が構想する「社会保障基金政府」では首長選挙があるのか。それを決める有権者はどの範囲から選ばれるのか。ミスや不正があったら、どういう組織が対応するのか。これらについても具体的な内容を詰めていかないと、せっかくのアイディアが国民全世代に浸透しないであろう。

社会学からの違和感

この事例のように「人間社会の未来」を構想するためのヒントは多いが、社会学を学んできた経験に照らして本書を読むと、社会科学方法論の点でいくつかの違和感を禁じ得ない。

財政学には門外漢ではあるが、社会学を含めた社会科学という大枠の中で議論することは可能であろうから、その違和感を具体的に指摘して「その先の展開」のための素材としたい。

たとえば科学論のマッキンタイヤがいう、「まっとうな意義を唱えたい人は、異論の経験的根拠を示す必要がある」(マッキンタイヤ、2019=2024:370)は正しいので、以下では私なりの「根拠」を示すことにする。

2. 先行研究を点検する

自然村の理解が不十分

コミュニティ研究から出発した私が本書の中で一番に疑問視したのは、「日本では明治維新で自然村を崩して、行政村を成立させてしまった」(:215、以下本書からの引用は頁のみ)である。これは完全なる誤解である。

自然村

ここでいわれる「自然村」とは、社会学者鈴木榮太郎が集団の累積の仕方により、村落地区を第一社会地区、第二社会地区、第三社会地区に分けたなかでの「第二社会地区」を指すものである(鈴木、1940=1968:99-100)。

累積する集団

地区に累積する集団は、①行政的地域集団、②氏子集団、③檀徒集団、④講中集団、⑤近隣集団、⑥経済的集団、⑦管制的集団、⑧血縁集団、⑨特殊利害集団、⑩階級的集団である。

第一社会地区とは、①から⑩までのいくつかの集団の輪が小さい累積体であり、部落内の小字または組に相当する。第二社会地区は第一社会地区が複数集まった中位の累積体であり、一般に部落といわれる大字に当たり、これが自然村になる。第三社会地区はこれら中位の累積体(部落)が集まった最大のもので、いわば行政村に等しい。

自然村の定義

自然村はこれらの集団累積により、農民の行動を律する自足的で、体系的な文化圏を構成する。地縁的結合を基礎として、その範域での集団や社会関係が累積しており、社会的交流や生活の主な領域もそのなかで自足的に営まれる社会的統一体である。

自然村は壊れていない

だから鈴木は、「明治以後行政村内の自然村はいろいろの政策により積極的にその存立を脅かされてきたにも拘わらず今日なお微力ながら存している」(鈴木、1971:180)とのべている。鈴木にとって、「自然村が壊れて、行政村しかない」という理解ではなかったのである。

あるいは、「行政近隣の上に自然近隣が成長し、行政村落の上に自然村落が成長する」(鈴木、1975:104)とも書いている。

日本農村社会学の歴史を繙けば、必ず「自然村」は登場する。神野の断言とは異なり、自然村は明治維新で崩してしまったわけではないことに気が付くはずである。

次に、本書で多用された「共同体」、「社会統合」、「共同意思決定」を素材にして、主張の「根拠」として使われたキー概念の未定義についてのべてみよう。

3.キー概念は独自に定義する

(1)違和感1…「共同体」概念が曖昧

重要な概念は定義する

科学的な論文では、キーワードとなる重要な専門用語があり、それは使う論者により独自の定義を与えることが慣例になっている。ところが、本書では序章から「おわりに」まで数十回も使われる「共同体」、「社会統合」、「共同意思決定」の重要語についてまったく定義がなされていない。

これはかなり奇異なことである。なぜなら、「私ができることは、まさに、私たちの目的にとって有益である概念を定義することがすべてです」(シュムペーター、前掲書:176)は、社会科学の入口にあるからである。

「近代以前」の柱として「共同体」(生産・生活)は正しい

序章では図序―1において、「近代以前」の柱として「共同体」(生産・生活)が置かれていて、「現代」になると、「家計」や「企業」に代えられている(:3)。それを神野は「共同体的社会」から「市場社会への変化」と捉えている。これは日本における「共同体」概念の自然な使い方である。

ところが、このような時間の流れによる「近代以前」の柱としての「共同体」は序章だけの使用だけであり、全編を通して「現代」にも「共同体」が生きているかのような認識の下で、この概念が繰り返されるようになる。

「家族という共同体しか存在しない」のか

たとえば「人間の生命活動としての生活は、相互扶助や共同作業がともに行われる共同体を形成して営まれている」(:8)というような表現は随所にあるのだが、これは「共同体」の定義にはなりえない。

その理由は、「人間の生命活動として相互扶助や共同作業を含む生活」ならば、「近代以前」の村落だけではなく、程度の差はあれ「現代」の大都市でも認められるからである。

しかし、神野の視点には「現在では、家族という共同体しか存在しない」(:8)ようである。そうすると、都市社会学や地域社会学でシカゴ学派以来、日本でも積み上げられてきた膨大なコミュニティ研究成果が消えてしまう(金子、1982;2011)。

「地域共同体に亀裂が走って」(:9)も、都市社会学者・地域社会学者の大半はコミュニティの有無だけではなく、その概念にもこだわり、そのうえでその創出に創意工夫を凝らしてきた伝統があることが無視されている。

「共同体」はいつの時代の地域社会なのか

序章図序―1では「共同体」を「近代以前」とした神野が、第1章以降で使う「共同体」はいつの時代のどういう地域社会なのかを明示していない。

たとえば第1章最後に、「地域の自然環境に調和するために形成された地域社会の共同体的人間関係が破壊され、同様に生活様式としての社会環境も解体された」(:45)時代はいつ頃なのか。また、それは空間的にみて地方村落か、小中都市か、県庁所在地か、政令指定都市か、そのなかの「都心部」なのか。

神野の叙述はそのような時代と場所を一切考慮していないから、論点が絞りにくい。ここではまさしく、「それぞれの命題があてはまるのはどのような前提の下であるのか」(シュムペーター、前掲書:55)が問われることになる。

社会学者は細かな分類を通して、それぞれの人間関係を実際に調査して、「共同体的人間関係」の有無や「共同的人間関係」が存在しているならば、その強化方法に長年腐心してきた(鈴木広編、1978)。

時代変化を無視した「共同体論」

第2章で一般論としていわれた「人間が生存するための生活は、家族や地域社会などという共同体を形成して、社会システムで営まれる」(:67)ことは事実であるが、時代によってその形状は変化する。そのため「共同体とは存在していることだけを必要として、集まることだけを目的として形成された組織なのである」(:69)にもいくつかの留意点が必要になる。

「共同」の内容を問わなければ、「存在していること」や「集まること」はいつの時代でも通用するが、条件を付けてたとえば鉄道のない時代、鉄道だけの時代、クルマが少ない時代、クルマが各世帯に普及した時代、クルマを個人が所有する時代に分けるだけでも、移動条件が異なるから、従って「存在している」や「集まる」の内容も変化する。

さらに今日を「移動型社会」と捉え、そこでの「共同体」を論じるという姿勢は本書全体に欠如している。いわゆる「オン・ザ・ムーブとしての『創発するコミュニティ』」の問題である(吉原、2023:36)。

コミュニティ論は「都市だけど、都市だから」の二方向

そのうえ現在では、都市コミュニティ論の「都市だけどコミュニティ」と「都市だからコミュニティ」の二極に別れ始めたという指摘が登場した(中筋、2023:124-128)。

この両者の時間的関連は、「村落共同体によって構成されていた伝統社会からまずは営利企業や単純なアソシエーション、「都市『だけれども』コミュニティが生みだされた後、それらに対抗、更新するように社会運動、都市『だから』コミュニティ、コミューンが生まれてくる」(同上:133)とまとめられる。

神野が使う時間の推移を考慮しない「共同体」では、21世紀の都市コミュニティでの問題認識や処方箋が描きにくいだろう。

対人サービスには「市場の領域」を含める

また、「対人サービスは、家族愛、隣人愛、友情などに存在欲求の充足を求めて、共同体の相互扶助や共同作業として提供されていた」(:69)はもちろんあるが、それは明治大正昭和初期の村落の事例であり、21世紀の現在では、都市でも村落でさえも「対人サービス」は多かれ少なかれ「市場の領域」がすべてをカバーしてしまった。

これを私は「商助」と命名して、福祉面での「自助」や「公助」や「共助」を補っている(金子、2023:188-190)。

コミュニティはインフォーマル・セクターとボランタリー・セクターの両者から成立する

他にも、社会システムが、「インフォーマル・セクターとして分類される家族やコミュニティという組織」(:103)と「ボランタリー・セクターに分類される組織・・・・・・労働組合や協同組合に加えて様々な非営利組織」(:103)に分けられるという表現にも、コミュニティ研究を長年行ってきた私としては違和感をもつ。

なぜなら、コミュニティにはインフォーマル・セクターとボランタリー・セクターの両者を含むという前提が社会学にはあるからである。

神野がいう「地域共同体という社会システムでは、構成員が家族内部、さらには家族間の自発的な協力によって、生活を保障し合っている」(:216)ならばなおさらである。

ここで使用された「地域共同体という社会システム」はコミュニティの社会システムであろうが、「地域生活の保障」はインフォーマル・セクターとボランタリー・セクターをともに使わないとうまくいかない。

示された家族像はいつの時代のものか

その後第4章までは「共同体」論はほとんど登場しないが、第5章になると再び頻繁に用いられる。

たとえば「生命活動をともにするために組織されている家族には、共同体的な絆が存在し、家族の構成員の生命活動のために貢献したいと願い合っているという協力原理が機能している」(:214)などである。

このような家族像は日本ではいつごろなのか。1953年から連載開始のサザエさんの時代であれば該当するかもしれないが、21世紀の今日ではどうか。

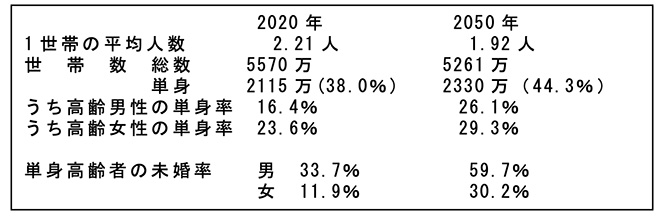

単身者率が高まる時代

たとえば、社人研が2024年4月に公表した日本の「世帯数推計」のうち、今後の日本にとってとりわけ重要なデータは表1のようにまとめられる。

表1 日本の「世帯数推計」

出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」(2024年4月12日発表)

ここで国勢調査データを使って、1980年の単身者率をみると19.8%に過ぎなかった。それが1990年に23.1%、2000年には27.6%に上昇して、2010年には32.4%となって、2020年には表1で示すように38.0%になった。

小家族化が進む時代

並行して、「1世帯の平均人数」(以下、平均世帯人員)も1955年の4.90人をピークに、1970年が3.73人、2000年が2.67人、2010年が2.42人になり、2020年の2.21人にまで減少した。それが2050年には1.92人まで落ち込むという予想がなされたわけである。

神野が繰り返す「共同体」イメージが濃厚な家族論は、単身者率と平均世帯人員のデータが皆無なために、直近の50年間でもその時代を特定化できない。これではせっかくの「共同体」論も宙に浮くであろう。

ただし、2020年でも東京都のそれは1.92人であり、北海道でも2.04人であり、大阪府でも2.10人だったので、30年後の1.92人はそれほど驚くことでもない(総務省統計局、2024)。進行する「単身化」と「小家族化」に、立場を超えて取り組むしかない。

単身化と小家族化

表1からは、人口減少下ではあるが世帯総数はもうしばらく増加するとみられる。しかし、いずれは減少に転じて2050年には5261万世帯まで落ちてくる。

「単身世帯」が2020年の2115万世帯(38.0%)から2050年には2330万世帯(44.3%)へと急増することは大きな変動だから、これらを踏まえなければ、「家族の共同体的な絆」の推移も分析できない。

繰り返すが、このような家族変動のなかで、繰り返されてきた神野の「家族共同体論」はいつの時代を念頭においたものなのか。むしろ私には、無定義の家族共同体や地域共同体が、神野の願望が認識と交換されたままの表現のように感じられる。

移動型社会に配慮する

同様に、「人間の生命活動の基礎単位である家族同士が、地域の固有な自然環境のもとで協力して生命活動を営むために、固有の生活様式を形成して地域共同体」を築いていく」(:214-215)もまた、いつの時代の地域社会を論じたのだろうか。

移動型社会が到来して久しいが、そのうえ単身世帯が増加する21世紀の今日、このような文章に当てはまる日本都市における「地域共同体」を探すのは困難であると考えられる。

(下につづく)

※ 参照文献は「下」でまとめて掲示する