毎年夏になると、日本では原爆問題がメディアで大きく取り上げられます。

今年は特に、ウクライナ戦争に関連してロシアが核兵器の使用をほのめかしており、また、春には、「原爆の父」と呼ばれるアメリカの核物理学者オッペンハイマーを主人公とする映画が封切られたりして、核問題に対する関心が一段と高まっています。

私自身も、核や原子力問題には現役の外交官時代から長年深く関わってきましたので、この機会に、79年前に広島と長崎に投下された原爆がどのような経緯で作られたか、その舞台裏に何があったのかを振り返ってみたいと思います。

「落とした側」と「落とされた側」

まず、マンハッタン計画で主導的役割を果たしたJ・ロバート・オッペンハイマー博士(1904~67年)のことは、前記の映画「オッペンハイマー」(クリストファー・ノーラン監督)で日本でもよく知られるようになりました。まだご覧になっていない方には、是非映画館に行って、大画面で観ることをお勧めします。核爆発の大音響の迫力はテレビ画面では到底味わえません。

ちなみに、この映画は、北米圏では昨年7月公開され、実在の人物を扱った伝記映画の中で歴代最高の興行成績を記録。今年3月、米アカデミー賞授賞式で作品·監督·主演男優賞·助演男優賞など7分野で受賞に輝きました。

この映画の日本での公開が欧米よりも半年以上も遅れたのは、日本人のこの映画に対する反応について映画制作会社が懸念していたからだと言われます。現に、試写を観た広島、長崎の被爆者たちからは、原爆の被害状況がほとんど全く描かれていないことに強い不満の声が聞かれます。

しかし、この映画はオッペンハイマーを中心に据えて、もっぱら「落とした側」の事情を克明に描いたものであって、「落とされた側」のことは主題になっていません。

最初の原爆実験後に視察するオッペンハイマー(左から3人目)

Wikipediaより

実は私は、30年以上前、米国政府の特別招待で、ニューメキシコ州のロスアラモス研究所(マンハッタン計画の本拠地)を訪れたことがありますが、その時に見せられた記録映画でも、広島上空でB29から原爆が投下されたところで突然画面が変わり、次に現れたのは、10年以上経った広島で子供たちが元気に遊んでいるシーンでした。その時私も強い違和感を覚えましたが、それを言うのはお門違いだと今は思っています。

けだし、アメリカ人の科学者や映画監督たちが被爆の悲惨な状況に直接触れたがらないのは、それを知らないからではなく、むしろ知り過ぎているからとみるべきでしょう。被爆状況は占領時代に米国の多数の専門家が徹底的に現地調査し、克明な報告書を作成しています。当然ながら彼らも良心の呵責を感じてはいるのです。

だからこそ、唯一の被爆国である日本人は「落とされた側」の立場で、原爆という兵器の非人間的な性格、絶対に二度と使われてはならないものだということを繰り返し全世界に向かって発信し続ける必要があるのです。

オッペンハイマーの戦後の苦悩

そのことはさておき、上述したように、この映画は、オッペンハイマーの波乱万丈の前半生と、一転して戦後の苦悩や葛藤を、様々な同時代人との複雑な人間模様の中で丁寧に再現しようとしたもので、その点では見事に成功していると言えます。

オッペンハイマーは、アインシュタイン、シラードなどと同じくユダヤ人で、第2次世界大戦前に、ヒトラーのナチスドイツを逃れ、米国に亡命していましたが、ドイツが先に原爆製造に成功することを恐れて、マンハッタン計画に参画したわけです。

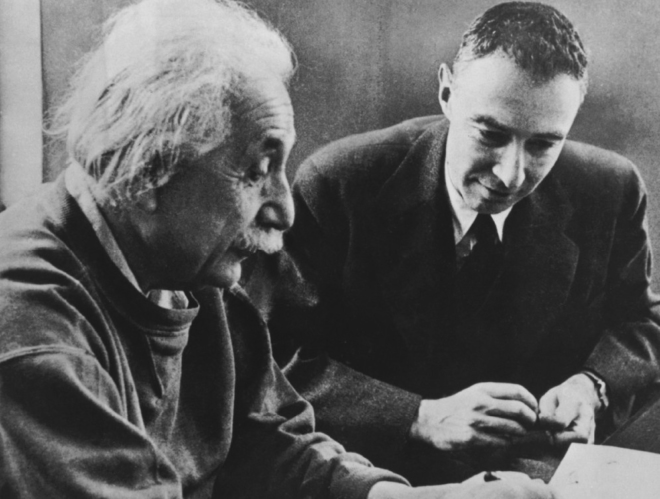

アインシュタイン(左)とオッペンハイマー(右)

Wikipediaより

しかし、戦後はこの原爆技術が拡散し、国際的な原爆開発競争が起こることをいち早く予見し、その「パンドラの箱」の蓋を開ける役割を果たしたことを強く後悔し始めます。原爆が当初の攻撃目標であったドイツではなく、日本に投下されたことにも道徳的責任を感じていたようです。

この映画の中でも描かれていますが、原爆投下直後彼はホワイトハウスに招かれてトルーマン大統領に会います。その時のシーンが甚だ印象的です。

トルーマンがにこやかに「おめでとう!」と握手を求めたのに対し、オッペンハイマーは暗い表情でこんなことを言います。

「閣下、私の手は血塗られたように感じます」

トルーマンは苦笑を浮かべてこう答えます。

「ヒロシマやナガサキが恨むのは原爆を作った者ではなく、落とす決定をしたこの私だ」

オッペンハイマーはそれ以上多くを語ることなく立ち上がって退出するのですが、彼が部屋を出るときにトルーマンは、秘書に向かって、聞こえよがしに大声で

「あの泣き虫を二度とここへ寄こすな」

水爆開発をめぐる内部確執

オッペンハイマーは戦後、核開発競争が国際的に加速化することをいち早く予測し、警鐘を鳴らすとともに、水素爆弾の開発にはつよく反対しました。原爆製造ですでに十分国家に貢献したと考えるオッペンハイマーは、原爆より桁外れに強力な水爆の開発には反対の立場をとりました。

一方、ルイス・ストロース(元銀行家。戦後創設された米国原子力委員会の初代委員の一人、のちに委員長)やエドワード・テラー(核物理学者)らは水爆製造を強く主張します。

こうした両者の水爆問題をめぐる陰湿な対立は映画でも詳しく描かれていますが、結局この内部抗争に敗れたオッペンハイマーは主導権を失い、失脚。トルーマンは1950年に水爆製造を正式に指令します。

オッペンハイマーは、戦後プリンストン高等研究所の所長に就任しますが、マッカーシー旋風による「赤狩り」の標的にされ、共産主義者たちとの内通の疑いで1954年に公職から追放されます。その後は、かつて国民的英雄視された大科学者にしては不遇な晩年を送りました。1967年62歳で他界した後、50年以上経った2022年になって、ようやく内通容疑が撤回されました。

日本への無警告投下に反対したフランク博士

ところで、この映画では正面から取り上げられていませんが、日本人として、ぜひ知っておいてほしいのは、原爆の日本への投下に敢然と異議申し立てをした良心的な科学者が少数ながら存在したという事実です。

フランク博士

Wikipedia

周知のように、マンハッタン計画に参加した科学者の中には、大戦直前か初期にヨーロッパから米国に亡命した多くのユダヤ人学者がいましたが、ドイツ生まれのジェームズ・フランク(1882~1964)博士もその一人です。

シカゴ大学の冶金研究所で所長をしていた彼は、マンハッタン計画への参加を打診された時、研究開発には参加するが、完成した後の原爆の使用方法については発言権を認めてほしいとの条件を付けました。

ところが、当初の攻撃目標であったドイツが、ヒトラーの自殺(45年4月30日)により無条件降伏したので、にわかに日本への投下案が浮上し、米国政府の上層部で極秘裏に議論が行われていました。

そのことを察知したフランクは、マンハッタン計画参加の一部の科学者に呼び掛けて、日本への無警告投下に反対する提案、いわゆる「フランク報告」(The Franck Report、正式名称は「政治的・社会的問題に関する委員会報告」)を取りまとめ、45年6月11日付けでスティムソン陸軍長官に提出。この報告書への署名者は、フランクのほか、プルトニウムの発見でノーベル賞を受賞し、後年原子力委員長になるグレン・シーボーグを含む計7名。まさに「七人の侍」です。

報告書のポイントは、原爆をいきなり日本に投下せずに、まず砂漠か無人島のようなところに、日本政府の代表を含め各国の代表を招き、そこで爆発させる。その後日本の対応などを見て次のステップを決定するが、最終的に日本に投下する場合は、軍事施設のみを目標とし、一般市民のいないところに投下するべきだというもの。

フランク報告は結局軍によって握りつぶされ、トルーマン大統領には事前に届かなかったとされます。しかし、この報告の内容と日本投下に関する議論がどのように行われたかは、現在の日本人にとっても重要な点です。かなり長い難しい文書ですが、ネット上に載っていますので、関心のある方は是非全文に目を通していただきたいものです。

フランク博士の子孫たち

最後に、後日談めきますが、フランク博士のシカゴ大学時代の教え子で娘婿のアーサー・フォン・ヒッペル(1898~2003年)はマサチューセッツ工科大学(MIT)の物理学教授。その長男のフランク・フォン・ヒッペル(1937~)もプリンストン大学の物理学教授で、核軍縮・核不拡散問題の専門家、クリントン大統領の科学技術顧問を務めたこともあります。日本の再処理・プルトニウム計画にも批判的な意見の持ち主として知られています。

私は30余年前、故伏見康治博士(名大・阪大名誉教授、参議院議員、世界平和アピール7人委員会委員)のご紹介でヒッペル教授の知己を得、プリンストンで会った際に祖父フランク博士の思い出話を聞きました。

ちなみに、フランク博士を中心とするマンハッタン計画参加科学者たちは、戦後、核廃絶、核軍縮を願って結集し、「原子力科学者会報」という専門誌を創刊しました。

現在も続くこの雑誌の表紙は、人類が核戦争勃発の危機(破局)に至るまでの時間を示した「世界終末時計」(Doomday Clock)で有名です。この雑誌には、私もヒッペル氏に頼まれて、日本の「非核三原則」と「核の傘」依存の関係などについて論文を寄稿したことがあります。

(2024年7月1日付東愛知新聞 令和つれづれ草より転載)

■

ジェームズ・フランク(James Franck)博士や「フランク・レポート」については、下記の書物が最も詳しく、権威あるものとされています。筆者は30年ほど前に友人のフランク・フォン・ヒッペル(Frank von Hppel フランク博士の孫、プリンストン大教授)からこの本を恵贈され、以来愛読しています。

”A Peril and A Hope – The Scientists’ Movement in America 1945-47” by Alice Kimball Smith (The MIT Press 1965)

著者はマンハッタン計画に参加した科学者の妻で、一流の歴史学者。標題の”A Peril and A Hope”はオッペンハイマー自身の言葉です。