石破茂議員HPより

北海道大学名誉教授 金子 勇

北海道大学名誉教授 濱田康行

※ 本稿の分担は次の通りである。1. 地方創生再論(濱田と金子)と2. 初代地方創生大臣・石破茂氏との出会い(濱田と金子)は、両名が議論しながらその骨子を書いた。3. 10年経過した「地方創生」および4. 「地方創生における社会学の視点」は金子が、5. 「地方創生における経済学の視点」は濱田が草稿をまとめた。最終的には金子が全体を統一して書き直し、それを両名がそれぞれの立場で再度精査して、両者が合意のうえで最終稿として発表したものである。

1. 地方創生再論

内政の要としての「地方創生」

9月27日に投票日を迎える自民党総裁選では各候補がそれぞれの政策を訴えているが、私たちは特に「地方創生」を取り上げたい。なぜか。

① 日本の近未来にとって、内政では「地方創生」に集約される「まち、ひと、しごと」のテーマが筆頭課題であると考えられる。なぜなら資本主義のまま、あるいは「資本主義の終焉」の後だとしても、東京一極集中の反面としての「地方消滅」はありえないからである。

② 10年前の「増田レポート」以来、多くの小中都市や町村では近未来においての「消滅」が危惧されるようになったのに、6月に出た「地方創生」10年間の「総括文書」では有効な対応がなされなかったという反省が目立つものであった。

達成度が見えやすい地方創生

③ 10年後の今日でも、「まち、ひと、しごと」は日本の地方では取り組みやすく、既存の社会資源を有効に使えば、5年単位10年単位で一定の成果が達成可能である。

これに対して、あまりにも一般論で具体性に欠ける公約、たとえば、「景気をよくする」、「物価を下げる」、「所得を倍増する」、「増税しない」などは、人為的に推進するためには、いくつもの媒介過程が必要になり、実現に向けたきちんとした「工程表」を示さないと、国民に理解してはもらえない。

社会資源をどう使うかの知恵比べ

④ この点「地方創生」という課題は、「まち」づくりの焦点や優先順位を決め、「ひと」のうち何人のリーダーシップを発揮する人材がいて、その運動にどれだけの住民が参加するかによって、成否が分かれるから、達成度が見えやすい。

また「まち」づくりでも、既存の天然資源、まちが置かれた立地条件、そこに集積した企業や大学などの社会資源をいかに使って、どういう「しごと」を創出するかの知恵比べこそがカギになる。

これらの3点の組み合わせができれば、新しい動きとしての「地方創生」への第一歩となりうる。

「地方創生」は5年単位で継続していける政策

⑤ 人は家族や職場とともに地域社会を離れては生きていけない。これは世代やジェンダーの違いを超えての真理であるから、居住地域がどうなるのか、そしてどうするのかの立場からの「地方創生」は5年単位で継続していける政策でもある。

「資本主義の終焉」や「その先」の時代でも、東京、政令指定都市、県庁所在都市、中小都市、地方町村は存在し続けようが、「発展」させるにしても「衰退」していくにしても、居住する住民(ひと)がその地域(まち)に何らかの取り組み(しごと)を仕掛けることが求められる。

地方創生は国と地方の未来の創造

⑥ 国は大方針として地方の近未来をそれぞれの実情に配慮し、「まち、ひと、しごと」の有機的連関に総合的に取り組みながら、国と地方の未来を合せて創造することが、現代日本の国民の共通した願いだと思われる。

2. 初代地方創生担当大臣・石破茂氏との出会い

石破茂氏との1時間の意見交換

2017年当時、経済学と社会学を融合させた地点で「地方創生」論を模索していた私たちは、現状認識と現状分析を主に行い、基本的には政策論には立入らないという限界を守っていた。そのため、初代の「地方創生」担当大臣石破氏に政策面でお尋ねしたいことがいくつかあった。

すなわち地方の現状認識とともに政策論の意見交換をしたいという願望が生まれ、伝手をたよって面会を申し込んだところ、石破氏が快諾されインタビューが実現した。2017年9月7日の午後に行った1時間にわたる意見交換の簡潔な記録は、濱田康行・金子勇(2017b:94-95)に掲載している。

石破茂氏との写真(2017年9月7日)

左から、濱田、石破氏、金子

対話を通して「政策」の要を学ぶ

1時間の意見交換で、石破氏は政策論の原点として、「従来の経験、カン、思い込みではなく、もっと科学的で地元の個性を活かすこと」を強調された。まさしく対話を通して具体化する「政策」づくりの要を学んだ気がした。

印象に残った具体的事例には、北海道ならばまずは新千歳空港の新しい活用として、「JR日航」「JR全日空」としての空港からの「独自路線」を引き、それをJR北海道線に接合するというアイディアである。つまり航空機と鉄道という社会資源が融合した商品開発を示唆された。

第二としては北海道の有力資産である「牧場と観光」の一体化を強調された。

「観光資源の4要素」も示唆的

第三点目には、「地方創生とは国民運動」であるとも述べられ、さらに「春夏秋冬が鮮明であること、酒と食べ物がおいしいこと、自然が美しいこと、歴史・芸能文化・芸術が豊富にあること」を「観光資源の4要素」とまとめられた。

このような政策論に触れ、現状分析を越えて、政策論への手がかりをつかみ、初めての経済社会学的な共著論文(2017b)が完成した。その後はそれぞれが、自己の観点から「地方創生と新しい資本主義」への展望を単著の形で発表した(金子、2023;濱田、2024)。

そしてインタビューから7年が過ぎ、「地方創生」事業開始から10年が経過した。

3. 10年経過した「地方創生」

アベノミクスから始まった

10年前の安倍内閣によるいわゆるアベノミクスは、第一の矢が「金融政策」、第二の矢として柔軟な「財政政策」、そして第三の矢が「構造改革」として構成されていた。

この「構造改革」が、「人口減少を克服し、日本の地方経済を再活性化するための長期的展望」を示すものであった。

「構造改革」の主内容が「地方創生」

この「構造改革」の主内容が「地方創生」であり、政府の方針に沿うように刊行された増田編(2014)では、日本全国の1800余りの自治体のうち、896の自治体が数十年後には消滅すると名指しで予告された。

それによって、それら自治体を中心にして「地方消滅」をめぐり全国的な論争に火が付き、当初から「地方創生」論は各方面から注目されるようになった注1)。

その後も「地方が消滅するか」をめぐり、久々に地方日本社会論が全国的な話題として論壇を駆け巡った。都道府県でも市町村も内閣府の指導に基づき、独自の「自治体版地方創生」の総合戦略計画づくりを行った。

10年後の特集は不発

しかし2017年になると「消滅と創生」を主題とした議論は散発的になり、それは2024年まで同じような状態で続いてきた、まるで「地方創生」が国策であることすら忘れられてしまった感が深まった。

それは10年後に同じ形式で出された『中央公論』での特集が不発に終わったことからも分かるであろう注2)。

総括としての『地方創生10年の取組と今後の推進方向』

そして事業開始後10年が経過した2024年6月10日に、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局・内閣府地方創生推進事務局『地方創生10年の取組と今後の推進方向』(以下、『総括文書』と略称)が出された。

この10年間の『総括文書』を丁寧に読んでみると、「参考資料」は具体的で充実しているが、本文である『地方創生10年の取組と今後の推進方向』は印刷すればわずか12頁(11270字)しかなく、国策としての「地方創生」10年後の総括としてはかなり不本意な内容であったと評価せざるを得ない。

文章表現に強い違和感

まずはその文章表現に違和感が強い。なぜなら12頁の中に2種類の目立つ言葉が突出していたからである。

一つは、当初内閣府地方創生推進事務局が始めた「地方創生」事業の責任主体が、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局に移ったかのような錯覚をおこすほど、総括文の中に「デジタル」が限りなく多用されたことである。わずか本文11270字の文章で実に32回も使われていた。

「デジタル」化なら、「地方創生」は実現するのか

そのうえ「デジタル」化が進めば、「地方創生」は何とかなるといわんばかりの記述が延々と続いていた。

これでは過去10年間の反省にはならないうえに、今後のデジタル戦略がもつ説得力は高まらない。

「必要である」なら、なぜ実行しなかったのか

もう一つは、総括文の主語はいくつかあるが、述語の大半が「・・・・・・必要である」ないしは「・・・・・・求められている」で終わる文体が全篇を覆いつくしていた。具体的にいえば、「・・・・・・必要である」が31回使われ、「・・・・・・求められている」は5回を数える。

要するに10年間の総括では、十分できなかった事業展開がたくさんあって、今後の10年に向けて「やる必要がある」という判断になったのであろう。

毎年1兆円の予算でどのような成果が得られたのか

内閣官房・まち・ひと・しごと創生本部事務局ホームページによると、「2021年度地方創生の年間予算」は政府全体の施策として実に1兆2356億円にもなっている。内訳は「地方財政計画(まち・ひと・しごと創生事業費)で1兆円を上回る。

しかしそれならば、この10年間当初予定されていた諸事業のうち、「必要である」「求められる」と総括された事業はやらなかったのか? なにしろ毎年1兆円の予算だったのだから。

この文章表現では総括文にはふさわしくない

本文に添付されている「参考資料」によれば、そういうことはないらしい。これらは草案を執筆した担当者のクセだと思われる。

残された諸問題

「参考資料」の末尾に掲げてあった内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局による全国の1788地方公共団体(47都道府県、1741市区町村)への「地方創生10年の振り返りのための各地方公共団体における地方創生に関する意識意向調査」結果(自由回答)には、順不同の「主な意見」として、

- 少子高齢化、人口減少、人材確保(働き手)、担い手、後継者不足

- 女性や若者が魅力を感じるしごとの創出・確保

- 社会増や社会減という地域差の発生

- 安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる環境づくり

- 公共施設の老朽化対応

- 全庁的なデジタル化の導入が進まない

- 庁内の人手不足(職員不足)

- 企業誘致後の雇用の確保の難しさ

- 安全・安心できる医療環境の確保

- 高齢化に伴うデジタル化推進の難しさ

などが指摘されている。

すなわち、その大半が「まち、ひと、しごと」のうちの「ひと」(高齢化と少子化)に関係した問題になっていることが、10年間の試行により判明したのである。

「少子高齢化、人材確保(働き手)、担い手、後継者不足」はまだ「課題」なのか?

このうち「少子高齢化、人口減少、人材確保(働き手)、担い手、後継者不足」については、少なくとも40年以上も前から政財界だけではなく学界でもマスコミ界でも予測されていたことであり、今さら「課題」に位置づけるテーマでもない。

「介護保険制度」のみが国民の評価が高い

この40年間で、国の対応で国民の評価が高い制度は「少子高齢化」のうちの「高齢化対応」のための「介護保険制度」であり、2000年4月から国民のために十分な機能を発揮してきた。

さまざまな問題が指摘されてはきたが、介護保険がなかったならば、並行して進んだ小家族化と単身化により、当時家族が担っていた介護・看護機能が消滅したまま、大量の要介護難民が全国で発生していたはずである。

第1次産業では「70歳高齢者」に期待せざるを得ない

しかしその反面の少子化は、40年かけても解消されず、全分野で後継者不足の主要因になってきた。とくに農漁業、山林業などの第1次産業では「70歳高齢者」に依然として依存せざるを得ない状況が続いている。

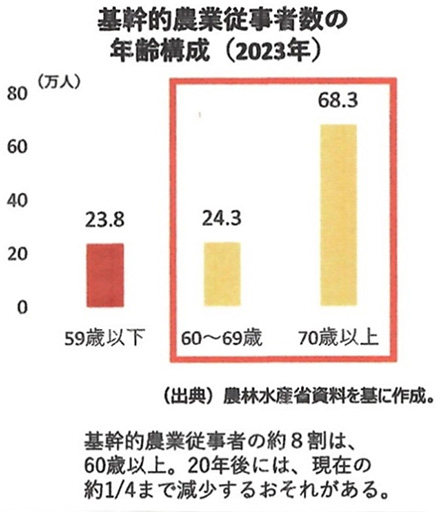

「基幹的農業従事者」の超高齢化による限界

図1で示されるように、「基幹的農業従事者」(農家の世帯主)の高齢化がすでに限界に達してきた。2023年で既に7割近くが70歳以上の農家の世帯主に10年後まで現役をお願いすることは難しい。そのためわざわざ図1には(注)まで付けて、その厳しさが指摘されている。

図1 基幹的農業従事者数の年齢構成

出典:『経済財政運営と改革の基本方針2024~政策ファイル』:12

ところが、政府の『経済財政運営と改革の基本方針2024』(2024年6月21日)では農業の持続的発展に向け、地域計画を踏まえた担い手の育成・確保」だけが文字としては認められるだけであり、日本全国の高齢化の15年先を走る農家の世帯主の高齢化に対しては、具体的な対応が現実的な有効性をもってこなかった注3)。

「後継者問題」が拡散した

高齢化対応への視点抜きでは、農業法人の経営基盤強化、サービス事業体の育成、スマート技術、デジタル機器の開発、農福連携などは進まない。

同様な「後継者問題」は、20世紀末まで全国の地方都市の商店街を構成していた本屋、肉屋、魚屋、八百屋、薬屋、小売店、バス営業所、バス停、タクシー会社、食堂、喫茶店、ガソリンスタンドなどもまた、「後継者不足」が顕在化したと同様に、近接する大資本が経営する総合スーパーマーケットとの競争で次々と店じまいを余儀なくさせられてきた。

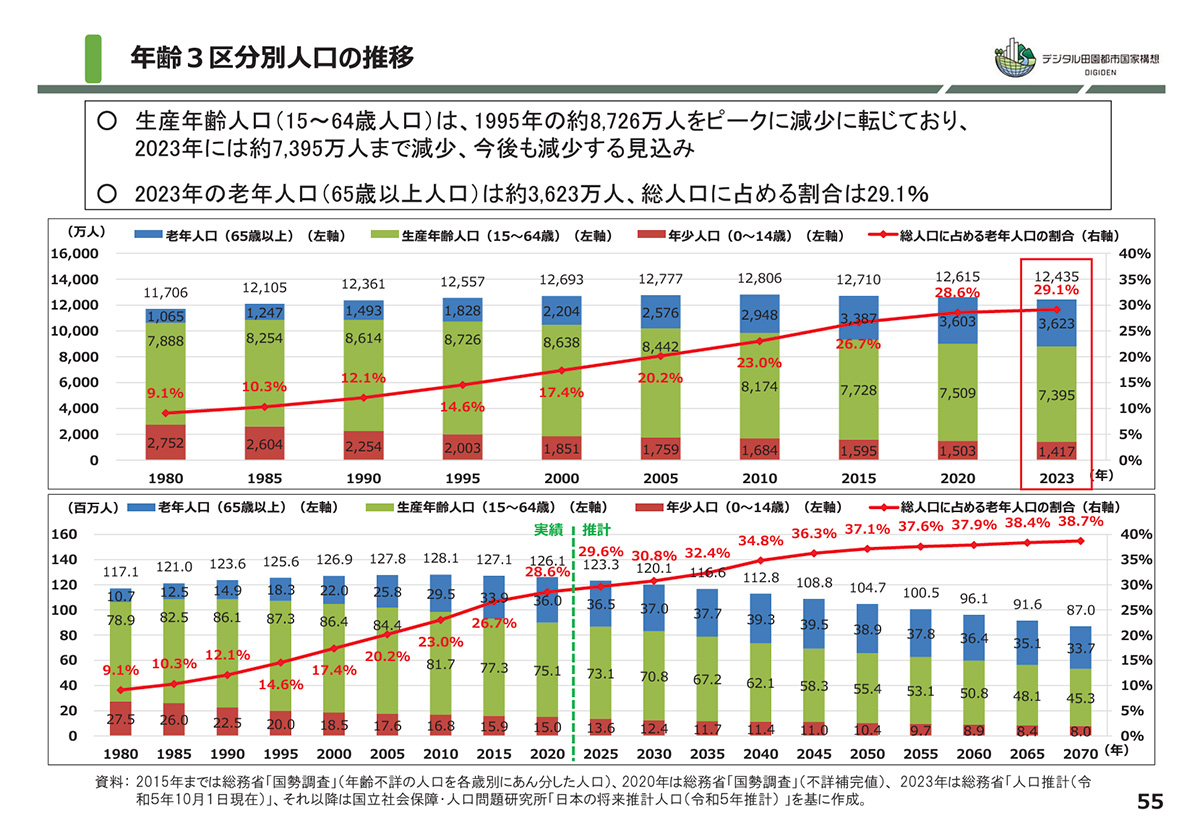

「人口年齢構造の推移」がもたらした結果

いずれも図2のような「人口年齢構造の推移」がもたらした結果によるので、都道府県や市区町村だけの課題ではない。この対応こそ何よりも政府が核となって日本社会全体が取り組む「必要がある」性質のものである。

図2 3区分された人口年齢構造の推移

出典:『地方創生10年の取組と今後の推進方向』参考資料1

課題アンケート結果に「日本社会の歪み」が集約されている

出生数が大幅に落ち込み、やがて「年少人口」だけではなく、「生産年齢人口」も減少に転じるようになる。しかも団塊世代を軸とした高齢者の比率は、しばらくの間は30%前半を保つという予想がある。

この未曽有の人口変動に対処できなかった日本社会の歪みが、「地方創生10年間」での課題アンケート結果にみごとに反映されている。

4. 地方創生における社会学の視点

「多様性のある共生社会」は目標なのか?

確かに『総括文書』本文では「多様性のある共生社会」(:7)が使われていて、「福祉国家」という表現は見当たらない。むしろ繰り返される「デジタル田園都市国家構想」が鮮明ではないために、国家目標も絞り込めない。

かりに「概要」や「本文」で強調された「国民一人ひとりの多様な幸せ(well-being)」の積み上げが「多様性のある共生社会」と主張するのであれば、それは間違いである。

well-beingを合成しても国家目標にはなりえない

「多様な幸せ(well-being)」は主観指標なのだから、それを合成しても国家目標にはなりえない。なぜなら、主観指標は他者との比較の結果得られるものなので、回答者の比較素材が変化する状況での調査結果を時系列に並べた積み上げが「多様性のある共生社会」にはならないからである。

むしろ、「多様性の賛美が、かえって格差を温存している」(佐藤、2023:124)という危険性もある。

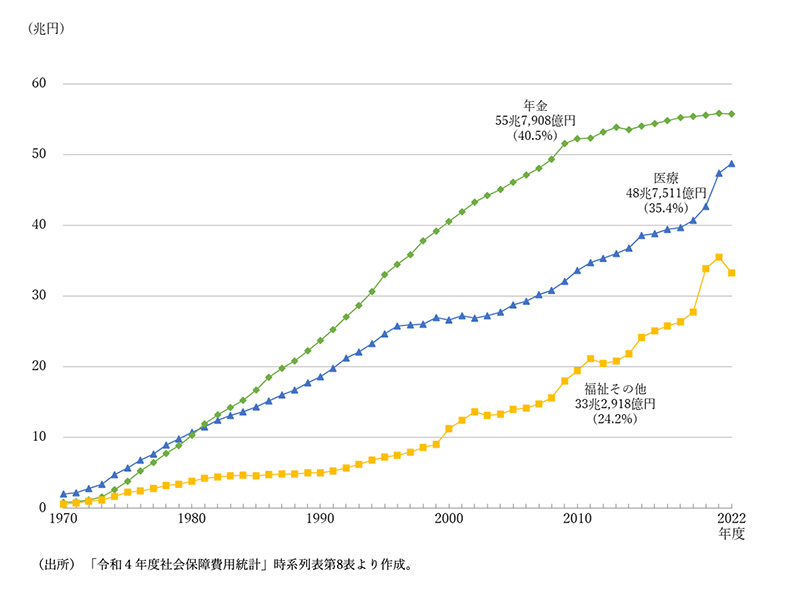

「部門別社会保障給付費」の推移をどう受け止めるか?

図3「部門別社会保障給付費」の推移をどう受け止めて、限られた予算と国民負担のなかでどのように対応するかによって、国としての地方創生戦略も始まるであろう。

図3 部門別社会保障給付費の年次推移

出典:国立社会保障人口問題研究所 『令和4年度 社会保障費用統計』(2024年7月)

「部門別社会保障給付費」の動きに左右される「地方創生」

第一には「社会保障給付費」の推移のうち、高齢者「年金」は確実に頭打ちの状態になり、全国民に該当する「医療」と「福祉その他」の伸びが著しくなっている。

この3部門の趨勢を容認するのか変えるのかが、新政権ではまず問われる内政の課題になる。すなわち年金受給の年齢にある高齢者3625万人(2024年9月15日時点)が、この「頭打ちの年金」にどのような反応を示すかによって、高齢化政策にも変更点が生じる。

同時に全国民に関連する「医療費」の増大への対処を考えざるを得なくなる。さらに、「福祉その他」における介護費や家族手当それに生活保護などの伸びへの対応も大きな課題となる。

そして「地方創生」もまた、「部門別社会保障給付費」の動きの延長線上で、力点移動の可能性を帯びている。

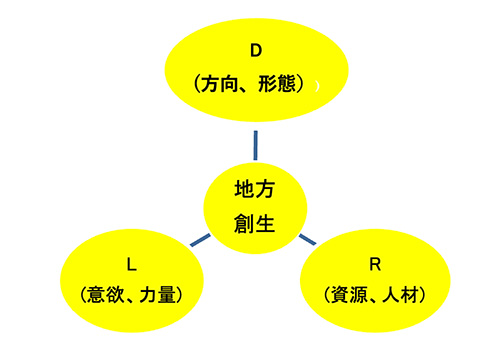

コミュニティのDLR理論の提唱

私(金子)は「一事なれば、万事なる」という経験から、地方創生論のよりいっそうの広がりを求めて、この10年間はコミュニティのディレクション(D)とレベル(L)に社会資源(R)を加え、DLR理論としてのコミュニティ論の総合化をめざしてきた(金子、2016)。

図4は、コミュニティの方向性としてディレクション(D)と住民の力のレベル(L)を接合して、資源(R)としてのリーダーシップと社会資源を新しく加えた理論化の試みである。

図4 地方創生とコミュニティDLRの関連図

出典:金子(2023:352)

社会的な価値がある目標を達成する手段となるものはすべて社会資源とみなすので、ここでは天然資源だけではなく、地理的資源、産業的資源、歴史的資源、人的資源なども文脈に応じて社会資源として使う。

コミュニティDLR理論は、日本地域社会研究の原点をなす柳田國男と宮本常一の研究を出発点として、歴史的には全国総合開発計画、一村一品運動、内発的発展論、地域活性化論、そして比較コミュニティ研究などの膨大な内外の実証的な地域研究文献との接合により生み出された。

事例紹介を越える試みを続ける

10年間の地方創生論では、〇▼地区では有機農産物に特化して、それが大都市消費者に好評であり、売り上げが増加したといった事例の紹介が目立ったことである。

その意義は承知しているが、事例紹介を越えて可能な限り汎用性を求めてみたい。そうしなければ、活用資源が異なると、新しい地区では全くのゼロからの出発をせざるを得ないからである。

その観点から私(金子)は「コミュニティのDLR理論」をまとめてみたのである。

5. 地方創生における経済学の視点

「まち、しごと」

10年間の総括文書へのコメント、および「ひと、まち」を包摂する社会学の視点は以上の通りである。それを受けて、「まち、しごと」に関連する経済学の視点からまとめておこう。

長期停滞に陥った日本経済の回復に必要なものは内需である。しかし、地方の衰退はこの内需を減少させる。

内需停滞の原因は二つある。一つはフローの所得の伸び悩みである。これは、賃金統計をみれば明らかだが,地方の賃金が特に伸びていない。現在の賃金上昇は主に製造業大手とサービス産業で生じているが、地方ではその比率が低いのである。

貯蓄と消費

二つ目には貯蓄の増大である。まずは最低消費が都市と農村では違っている。所得はもちろん東京に比べれば、地方が低い。たとえば北海道の一人当たりの平均賃金は東京の70%程度しかない(札幌を除けば全道で60%になる)。

問題は貯蓄率であるが、老後の不安が大きい程、貯蓄率は高くなる。老後の不安は全国的に等しく認められる。社会福祉予算の削減が毎年実行されているのだから、個人の立場では貯蓄を増やし消費を減らすより対抗手段はない。

日本の需要を増やすには、未来に向けて老後の不安を払拭しつつ、国民の安心感を増大させるしかない。

消費の落ち込みと輸出への期待

一般に消費は需要の70%以上を占めている。これが長期に停滞すれば、他の需要項目への依存度は高まる。以前は公共投資がそれに該当したが、現在では財政危機なので、むしろ公共投資は縮小ぎみである。

そうするとそれらに代わるものとして、外国人の需要に応えるすなわち輸出への期待が高まる。ただここにも二つの問題がある。なぜなら、輸出力のある企業、価格が高くても売る自信のある企業ほど日本国内に安住せず、海外に進出しているからである。

価格競争力と為替相場の問題

結果的に日本に残るのは価格競争力の高くない企業と部門だけになった。そうすると、外国為替の動向が重要になる。

一般論では円安が強く望まれている。実際に経済界も円高は困ると言い続けている。しかし冷静に考えると、自国の通貨価値が下がって喜んでいるのは実に奇妙である。それは日本経済が長年に亘って外需依存経済になってしまった証左でもある。

経済界では国債をもっと増刷して公共投資を拡大せよという主張も多い。しかし、日銀はいくらでも紙幣を印刷でき、国家は国債をいくらでも発行できるという乱暴な前提では“ 紙の国のアリス ”になってしまう。価値の裏付けのない紙幣や国債は、いつか紙に還るからである。

リーマンショックからも16年経過

他にもいくつか地方創生を実現していなければならない経済的理由がある。

リーマンショックからもうすぐ16年になる。この事件は端的に言えば大都市ニューヨークで生じた金融恐慌であった。他の産業に比べて金融業だけが肥大化したのだから、崩壊もこれから始まるだろうというのは想像できたことである。

予想を超えたのはその伝播の速さであった。それは大金融機関のある都市でまさに電子的スピードで波及し、多くの職を奪った。また株式市場の暴落で400兆円が数日で失われた。

「地方」が防波堤

そのため、もともと不況業種であった都会の百貨店は再生の希望を失った。これに対して、相対的にいえば地方の小都市や農業地帯は平穏であった。

1929年の大恐慌のひとつの特徴であった農林不況は、世界中どこにも発生しなかった。むしろ農産物物価は、投機が価格を支配する原油や一部の穀物を除けば安定していた。

その意味で「地方」と呼ばれているところは、破滅的な不況の防波堤にもなることが示された。

東京の暮らしにくさ

この事件がもしグローバル経済という「怪物」の所産なら、真にそれに対抗するのは「地方」だということを教えてくれたと考える。

現在でも東京は人の住む場所としては物価が高く、特に住居費は異常に高い。多くの人が都心から、そして最寄りの駅からすらも遠いところにしか住めない。未婚率は日本一であり、少子化が最も進行している都市でもある。さらにサービス産業が多く平均して労働時間が長く、これに長い通勤時間が加わるから働いている人には辛い場所でもある。

要するに東京は、結婚・出産、そしてファミリーの形成、子育てなどがしづらい都市へと徐々に変貌し始めている。

東京からの地方への脱出が始まった

だから少しずつ東京からの脱出も始まっている。政府がわざわざ地方に暮らそうなどといわなくても、住みにくさからそれが自然に生じている。

もちろん全人口が減っても、東京といくつかの大都市だけに日本人が住むといった状況は考えられない。そうならないように国土政策が長年展開されたし、10年前から「地方創生」事業が開始されたはずだった。

地方創生が「まち・ひと」を「しごと」の前に掲げたのは良い並びであり、その意味でも地方創生プロジェクトは内政の要として継続して欲しい。

地方創生10年の経済的帰結

ただし、この10年で地方経済が改善したという統計を探すのは難しい。『総括文書』にはいくつかの地方都市の成功例が示されているが、ミクロの物語にとどまっている。

私(濱田)が、かつて関与していた『景気ウォッチャー調査』でも、東京から遠い地域ほど(北海道、北東北、四国、南九州)停滞は見て取れる。

東京への人口集中とその帰結

「地方創生の10年」の反面を象徴するものとして、東京への人口集中がどうなったか見てみよう。

依然として転入超過は止まらず、東京は全国からの人口を吸収し続けている。2023年は11万4000人が移住したが、内訳では20-24歳が約8万人であり、さらに若い年齢層を男女別にみると女性が多い。東京は全国から人を集めているが、最近の傾向は、他の大都市圏からの流入が目に付く。

また、企業数(資本金10円億以上)を見ると、東京には51.9%が集まっている。地方創生政策の一環として「地方拠点強化税制」というのがある。首都圏から、地方に会社を移せば税制優遇が得られるのだが、この件数は始まった2015年も、2022年も70件程度である。これによる雇用は10年合計で4000人であり、やはり少ないと言わざるを得ないだろう。

「地域活性化起業人」

地方創生に関連しては、「地域活性化起業人」という2014年に始まった制度もある。東京の大企業が地方自治体に人を派遣し、現地での起業を進めるというのが眼目になっている。当初は20人だったが、2023年には779人になった。スタートアップを地方でやろうといっても人材不足が悩みの種だから、やや補助金まみれの感はあるが、とりあえずは人の移動促進にはなるだろう。

デジタル化は『総括文書』で繰り返されたが、そのための人材は約半分が東京にいるし、情報通信業界全体の46%は東京にある。そのため「デジタル田園都市国家構想」なども宙に浮いてしまっている。

「ふるさと納税」の位置づけをどうするか

地方創生とは別件だが、達成した金額や件数で圧倒的に目立のが「ふるさと納税」である。

2022年では5184万件で9654億円が動いた。ただし、このような数字はまだ「地方創生」の全面には出てきていない。

おわりに

将来世代のための「発言」

地方創生10年の『総括文書』を受けて、近未来の日本では内政の筆頭課題として「地方創生」がますます重要になると私たちは判断して、初代の担当大臣であった石破茂氏に再びそれを担ってもらいたいと考えた。

我が国の近未来のためには、その他内政外交ともに重要な政策は山積していることは承知している。環境、少子化、高齢化、人口減少、経済発展、世界平和、アジアの緊張緩和などどれも大きな問題であるが、10年間やってきた「地方創生」が「必要である」というような「総括」しか出せなかったことを反省して、政治はまずこれを優先してほしい。

この短い論考は、子どもや孫が生きる日本の未来を考えるとき、現状を正しく認識して分析した結果、国家の政策にたいして「地方創生」優先の側からの意見具申である。

今回の私たちの発言はそのような趣旨として理解していただければ幸いである。

■

注1)私(金子)もまたそれまでのコミュニティ研究の成果を活かした関連書を上梓した(金子、2016)。また特に「まち、ひと、しごと」のうち、「しごと」に関連する経済社会学的な内容を含めた共著論文を発表した(濱田・金子、2017a;2017b;2021)。

注2)『中央公論』(第138巻第2号 2024年2月号)では、「『地方消滅』増田レポートから10年」と銘打って、増田と三村とによる「今が未来を選択できるラストチャンス」、編集部による「『消滅可能性都市896』の衝撃」、そして「緊急提言『人口ビジョン2100』」などが掲載されたが、これらの影響力は10年前の衝撃にははるかに及ばなかった。

注3)日本の高齢化の「現状と対策」については、金子(2014)に詳しい。

【参照文献】

- 中央公論編集部,2024,『中央公論』第138巻第2号 2024年2月号):18-97.

- 濱田康行,2024,『The Next-資本主義の次の時代を描く』(電子ブック版)22世紀アート.

- 濱田康行・金子勇,2017a,「人口減少社会のまち、ひと、しごと」『商工金融』第67巻第6号:5-34

- 濱田康行・金子勇,2017b,「地方創生論にみる『まち、ひと、しごと』」北海道大学経済学部編『経済學研究』第67巻第2号:29-97.

- 濱田康行・金子勇,2021,「新時代の経済社会システム」『福岡大学商学論叢』第66巻第2・3号:139-184.

- 金子勇,2014,『日本のアクティブエイジング』北海道大学出版会.

- 金子勇,2016,『「地方創生と消滅」の社会学』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2018,『社会学の問題解決力』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房.

- 金子勇編,2024,『世代と人口』ミネルヴァ書房.

- 増田寛也編,2014,『地方創生』中央公論社.

- 佐藤仁,2023,『争わない社会』NHK出版.