日本では少子化が深刻化し、人口減少が進んでいます。特に2024年の出生数は60万人台に留まることが確実となり、死亡数との差は拡大する一方です。こうした中、地域間の人口動態に対応した政策が求められています。また、単身化や小家族化が進む「粉末社会」では、人間関係の希薄化が進み、社会全体の連帯性が弱まる懸念があります。これに対し、持続可能な人口戦略と社会的支援が急務といえます。

monzenmachi/iStock

第1節 「人口動態統計」からみた少子化

令和6年9月分「出生数」

出生数の減少に象徴される少子化は依然として続いている。また、死亡数との差である総人口減少もまたスピードを速めていて、「静かな有事」は進行中である。

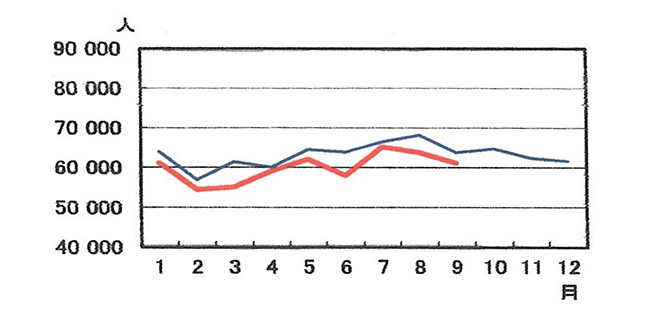

実際に、厚生労働省が11月22日公表した「令和6年9月分人口動態統計」(速報値、外国人を含む)によると、2024年1~9月に生まれた赤ちゃんの数(出生数)は、前年同期比5.2%減の540,167人だった(図1)。

この数字から見れば、日本社会は依然として少子化の渦中にある。12月までの折れ線グラフは2023年1年間の結果であるが、9月までだけを比較しても、2024年の出生数はいずれの月も前年よりも少ない。したがって12月末までの出生数は、昨年の72.9万人を割り込み、本年は日本史上初の単年度出生数が60万人台を記録する公算が強い注1)。

図1 2024年1月~9月の出生数

出典:厚生労働省「2024年9月人口動態統計速報」(11月22日発表)

※ 赤線が2024年の傾向を示す

令和6年9月分「死亡数」

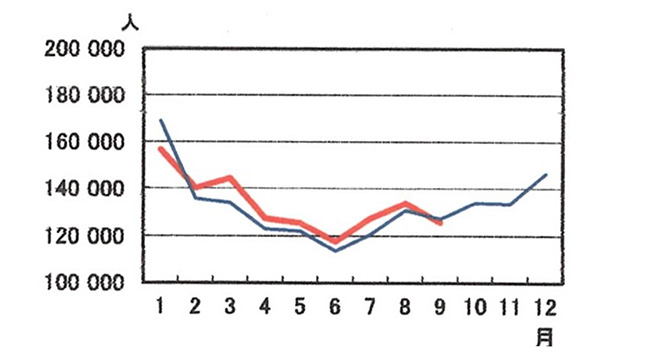

もう一つの9月末までの死亡数は昨年比でみると1.9%増の1198,966人で、出生数との差にあたる総人口の自然減は658,790人だった(図2)。

ただし、例年の傾向として寒くなると亡くなる人が増えるから、10月から12月末までの死亡者合計が45万人なれば、死亡者合計が165万人前後となり、予想出生数が65万人になれば、これもまた年間の人口自然減少が100万人の日本新記録になってしまう。

図2 2024年1月~9月の死亡数

出典:厚生労働省「2024年9月人口動態統計速報」(11月22日発表)

※ 赤線が2024年の傾向を示す

人口変容に関する論戦が低調

このような人口動態が年に数回公表され、しかも岸田前内閣の閣議でも『こども未来戦略』(『戦略』と略称)が出され、それに呼応して民間の「人口戦略会議」による『人口ビジョン2100 ー 安定的で、成長力のある「8000万人国家」へ 』(『ビジョン2100』と略称)が発表されたにもかかわらず、国会で両者を素材にした10年後20年後を見据えた「少子化する高齢社会」や「人口減少社会」をめぐる論戦が本気でなされたようには思われない。

2100年でも76歳で生存する可能性が高い

9月末までに誕生した約54万人の赤ちゃんの大半が、2100年には76歳として生存する可能性は大きいし、そういう時代になったかという昭和団塊世代の感慨には深いものがある。なぜなら、本年度中にすべての団塊世代が75歳を迎え、後期高齢者になるからである。そしてこの54万人の赤ちゃんの大半が76歳になった時、22世紀が始まる。

そのようなマクロで長期的な戦略を立てて、これからの時代を現世代が次世代次々世代に向けてどのような具体案を設計するか。それこそが国民の代表として国政を担う議員と称する人々の最大の課題であろう。

人口動態の地域格差への配慮

『戦略』でも『ビジョン2100』でも、日本全体を包括的にとらえて、その人口動態への多くの政策案が記されている注2)。

それも重要だが、もう一つの方向として、大都市、中都市、小都市・過疎地域などの地域差を考慮した対応も考えておきたい。いわば、人口動態の地域格差への配慮もまた、これからの「人口戦略の異次元性」を構築する軸になるので、同じく1月から9月末までの人口動態統計を手掛かりに、その基礎資料を作成し提示しておきたい。

人口変容の政令指定都市格差

周知のように日本の政令指定都市は20都市であり、これに比較対象として東京都区部を加えて、21都市の比較を試みた(東京都区部を一つの都市とする、以下同じ)。

その後で、資料としては2024年1月から9月末までの出生数と死亡数とのデータを使い、「出生数/死亡数」の割合で20の政令指定都市に東京都区部加えて分類した。そうすると、表1から表4を得る。

表1は「出生数/死亡数」の商が0.7以上なので、死亡数は多いが、出生数がその70%以上になっているので、依然として相対的に出生率が高い政令指定都市として、福岡市と川崎市が該当するとした。その意味で、この両都市は「人口反転」の突破口として期待していい。

| 福岡市 | 0.7706 |

| 川崎市 | 0.7622 |

表1 出生数/死亡数が70%台

(注)割り算の数値を%で表した(以下同じ)

福岡市の人口動態

このうち福岡市は、アジア圏のいわば窓口機能に優れていて、陸(博多駅)、海(博多港)、空(福岡空港)による国際的にも交通至便な大都市でもあり、中央区や博多区などでは商業、文化、教育の機能が着実に集積中である。

2024年1月~9月までの出生数は8827人、死亡数は11465人であったので、割り算をすると表1の結果を得た。

川崎市の人口動態

一方川崎市は、臨海部の工業地帯の集積に加えて、世界的な企業や研究機関の立地が進み、国際的な産業都市づくりが鮮明になってきた。京浜間の交通利便性にも優れていて、良好な住宅地や商業施設が形成されて、人口増加を基調としている。

2024年1月~9月までの出生数は7809人、死亡者は10246人だったから表1の数値を得た。

「出生数/死亡数」の割合が60%以上の都市

次に、政令指定都市のうち「出生数/死亡数」の商が0.6以上の都市を見てみよう。東京都区部、さいたま市、熊本市、広島市がこれに該当する。要するに、1月から9月までの出生数が死亡者の6割を超えた都市である。

このうち熊本市も広島市もいわゆる地方中核都市の代表であり、商業、工業、農業などの機能が程よく配置されていて、そのうえ地方の拠点大学が立地した文教都市でもあるために、「人口反転」の可能性に富んでいるとみたい。

ここには首都圏で2都市、西日本で2都市が該当した。いずれもその地方一帯の拠点都市であり、周辺からの流入があり、社会増が自然減を上回っている都市が多い。

その意味で、表2までの6都市(東京都区部も含めて)は今後とも少子化を緩和して、近未来の日本人口反転の可能性に富むといっていい。少なくともこの6都市への多方面からの優先的支援が考えられてよいのではないか。

| 東京都区部 | 0.6803 |

| さいたま市 | 0.6690 |

| 熊本市 | 0.6289 |

| 広島市 | 0.6086 |

表2 出生数/死亡数が60%台

しかし、表3に含まれた名古屋市、横浜市、大阪市などは、歴史的にも政令指定都市の代表格ではあるが、出生数/死亡数が50%台なので、このままでは「人口反転」には寄与するとは思われない。

| 名古屋市 | 0.5910 |

| 岡山市 | 0.5779 |

| 仙台市 | 0.5767 |

| 横浜市 | 0.5384 |

| 大阪市 | 0.5169 |

表3 出生数/死亡数が50%台

また表4ではその値が30%~49%までの範囲の政令指定都市をまとめた。全国で20の政令指定都市のちょうど半数の10都市がここに該当する。これら京都市、神戸市、札幌市を含む政令指定都市では自然減が大きいために、かりに社会増があっても、もはや総人口の減少は避けられない。

| 千葉市 | 0.4850 |

| 相模原市 | 0.4726 |

| 堺市 | 0.4655 |

| 神戸市 | 0.4618 |

| 浜松市 | 0.4559 |

| 京都市 | 0.4247 |

| 札幌市 | 0.4156 |

| 新潟市 | 0.4086 |

| 北九州市 | 0.4037 |

| 静岡市 | 0.3829 |

表4 出生数/死亡数が30%~49%

政令市の処遇に差をつけられるか

このような論点の背後には、『人口ビジョン2100』を特集した『中央公論』(2024年2月号)において「帰路に立つ政令指定都市」を取り上げて、「政令市の処遇にあえて差をつけよ」という主張があったからである(北村、2024:80)。

ただし北村の所論では、「大都市は全国経済の牽引役になることが期待されて、他の地域にはない自律性が認められる」(同上:80)として、基本的な判断素材が経済変数(都市の中枢性、拠点性、地域経済の拠点性、生活の質の方向性)などに集中している。

これらも重要な判断の指標になるが、表1から表4までの分類もまた、その議論の素材になるであろう注3)。

「粉末社会」として総合化する

さらに『全世代社会保障』では、「世代間対立に陥ることなく、全ての世代にわたって広く共有していかなければならない」(同上:5)とはいうものの、その共有方法が示されなかった。そのため「共有方法」を具体的な「支援方法」と読み替えたい。

そうすると、かつて未曽有の総人口減少、出生数の減少、若者減少、高齢者増大、単身者増加の社会を「粉末社会」と命名した経験を活かして、少子化、単身化、小家族化などが同時進行する時代に正対するためにも、「世代」という発想を重視して、これまでに社会科学のなかで開発されてきた5つの支援方法を精緻化する戦略が有効であると考えるに至った注4)。

第2節 「粉末社会」とは何か

ここでいう「粉末社会」とは、「社会全体の連帯性や凝集性が弱まり、国民全体が個別的な存在に特化した」(金子、2016:85)社会を表わす概念である。また個人レベルでは、粉末化現象を「私的権利の強調、利己主義、欲望満足、欲求充足志向」(金子、2023:32)で表現したこともある注5)。

いずれにしても社会システムにおける個人の粉末化への配慮がなければ、政府による単発的な一時金の支給はもとより、毎月支給の子育て支援金の増額を実施しても、少子化の根本的対処にはならないとした(同上:283)。

なぜなら、日本の婚外子比率はこの数十年でも2%程度で推移していて、そのため単身化がほぼ自動的に未婚化へと連なり、最終的には社会システムのなかでは粉末化へと変貌するので、出生数や比率が高まらないからである(金子、2024b:31)。

世帯総数の増加と平均世帯人員の減少

「粉末社会」は2024年11月12日に国立社会保障・人口問題研究所が公表した『日本の世帯数の将来推計』(以下、『推計』と略称)によって、さらに具体的に論じられるようになった。

その副題は「2040年には半数以上の都道府県で平均世帯人員が2人を割り込む」であり、文字通り社会システム全体の小家族化と単身化が顕著になり、日本社会システムが「粉末社会」の様相を濃厚に示すようになると推計されたからである。

浮遊的存在としての単身者

単身化が未婚化を伴いながら進むので子どもが生まれず、結果的に家族が限りなく縮小して、個人がそのまま社会システムのなかに単独で析出される。

それは個人の自立というよりも、自らを育ててくれた定位家族からの離脱、および自己選択による配偶者との生殖家族を作らない単身化のために、結果的に若い世代は二種類の「家族」からの支えを失ってしまう浮遊的存在としての個人となる。

寄り添う中間集団がある生徒や学生の時代

日本の子どもは生まれた定位家族に属している20歳くらいまでの期間は、義務教育や高等教育を受ける。幸いにも学校時代ではクラスがあるから、生徒としても学生になってもそこでの交流が軸となるし、それ以外にも希望者には文化系やスポーツ系のクラブ活動が可能であり、そこでの諸活動を通じた仲間も得られやすい。

そのため一般的に言えば、職業に従事する前の生徒や学生では孤立や孤独のライフスタイルはまだ生まれにくい。そのうえクラブ活動は同級生だけの集まりではないために、そこでの年齢差を前提にした関係性も得られる。

これは、自宅を中心とした近隣から得られる「遊び仲間」の年齢差を伴う世代間関係と同質であり、ちょうど就学前の幼い時に誰もが経験する関係性でもある。

ただし同じ世代間関係でも、学校時代のクラブ活動では野球部やバレーボール部などという同じスポーツを介しての交流・交換なので、そこでの関係性は「気があわなくても」部活を止めるまでは維持せざるを得ない。

しかし、近隣の「遊び仲間」では「気が合う」ことにより集団が形成されているために、「気が合わなければ」すぐにでもそこでの関係性が放棄されてしまう。

会社職場では競争原理

そのような体験をした後に、学業を終えてめでたく希望した職業に就けても、そこでは原則的に競争原理が働くから、同僚としての付き合いや協力は業務の一環に組み込まれてしまい、友人関係までの発展にはなりえないことが多い。

かつての高度成長期であれば、基本的には正規雇用の従業員だけだったから、業務中の競争原理を緩和する社内装置として、アフター5の時間帯で、会社側の配慮でスポーツ系のサークル活動やお茶や生け花などの趣味系のサークル、さらに英会話などの文科系のサークル活動も盛んに行われていた。そこでは、友人や親密な他者そして配偶者にも出会うことができた。

アフター5では会社内部の部課係の壁を超えたつながりが生まれ、業務としては競争原理を活かしながら、インフォーマルには親密な関係が全社的に世代内でも世代間でも形成されやすかった。

非正規雇用率の高さが会社内サークル活動を解散させた

しかし、20年前からの人材派遣解禁が全分野に及んだ結果、若者の非正規雇用率は40%近くにまで上昇して、もはや正規雇用者を主軸とした企業内部のサークル活動自体が消えかかる状況が生まれてきた注6)。

学校卒業後は競争原理と達成原理

そうすると、高校大学までの若者にはクラスと部活というフレンドリーな集団関係や親密な他者を見つけ出す可能性があったが、いったん卒業すれば、就活段階から他者との競争原理が働く社会システムのなかで、自らの業績達成を目指すことが日常性になる。これでは仕事自体がストレス源になり、加えてフレンドリーな関係性が作れなくなる。

その結果としての単身化であり、これは必然的に未婚化を伴った。単身化は本人が意図的に他者とのかかわりを求めなければ、友人・知人や近隣などとの交流を乏しくしてしまい、孤立してしまう結果、否応なく孤独なライフスタイルが日常化してしまう。

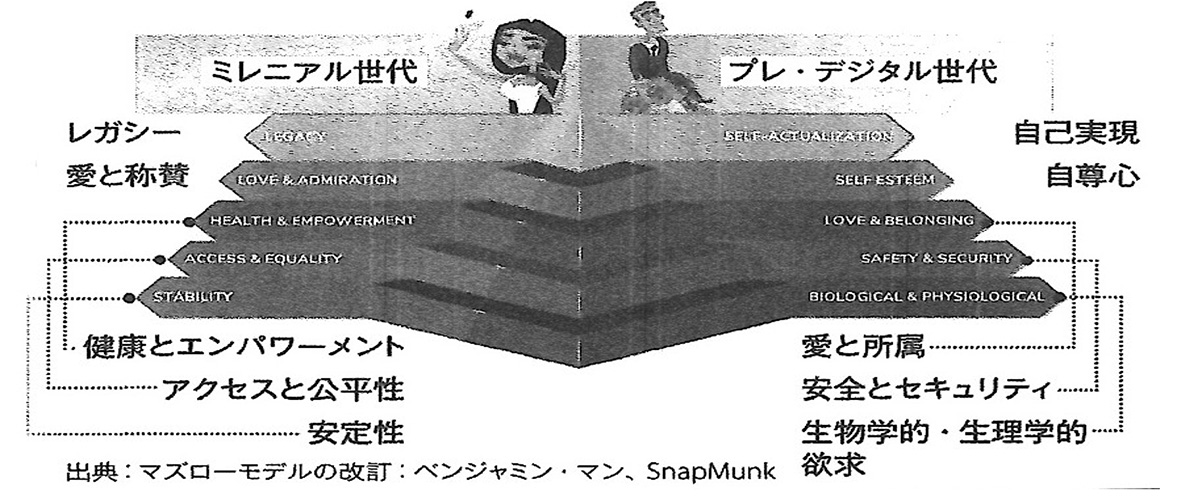

欲求の段階論

人間のニーズモデルでそれを考えておこう。図3の右側は周知のマズローの「欲求5段階説」である。すなわち従来からの「プレ・デジタル世代」では、「欲求」の段階は動物にも認められる「生物学的・生理学的欲求」と「安全とセキュリティ」と「愛と所属」があり、その上には人間だけしかない「自尊心」と「自己実現」が置かれることになる。その意味で、マズロー・モデルでは「愛と所属」の対極に「孤立・孤独」が想定される。

多くの場合、これら5段階は下からの充足の積み上げが基本になる。たとえば「安全とセキュリティ」がないままに、「自尊心」が満たされることはない。また、「自己実現」のためには、下位の欲求すべてが満たされていることが前提とされる。いわば「欲求」の序列化がはっきりしている。

図3 マズロー・モデルとその改訂版

出典:キングとペティ(2021=2022:380)

ミレニアル世代モデル

ところが、ベンジャミン・マンによる「ミレニアル世代」モデルではかなり様相が異なる。

キングとペティがこれを引用して解説を加えた図3左側の5段階モデルでは、土台の「安定性(stability)」がマズロー・モデルの「生物学的・生理学的欲求」と「安全とセキュリティ」に対応する。この欲求は具体的には食料、暖かさ、住まいなどのニーズを包括するが、いずれも人間だけではなく動物でも認められる。

次には「アクセスと公平性(access & equality)」があり、コミュニケーションツールの所有に関する不公平性やアクセスの欠如に向けられる。ここから上は人間に特有の欲求になるが、コミュニケーションの動物としての人間にとって、そのツールへのアクセスは公平であることを旨とする。

第三には、「健康とエンパワーメント(health & empowerment)」であり、メンタルヘルスと成長のためのリソース活用能力となる。健康は心身両面を快適に維持するためには不可欠であり、エンパワーメントもまた動機づけの面では人間の活動を支え、思考を活性化させる要因になる。

「粉末社会」では「愛と所属」ニーズは満たされない

「愛と所属」はマズロー・モデルでは三番目だったが、ミレニアル世代の「愛と称賛(love & admiration)」は第四番目になっていて、ネット上にも拡散した広い社会的承認がその根底に置かれた。そしてこれが「成長」への強い動機づけを果たす。

しかし、単身化が進む「粉末社会」では、このニーズは満たされない。それは「愛と所属」でも「愛と称賛」でも同じだが、その理由は両者ともに個人がもつ関係性の中でしか獲得できないからである。

そして、最上位にはレガシー(legacy)が置かれた。これは個人ではなく「集団的なレガシー」とされ、「個人を超えた最終超越状態」であり、究極には「人類がうまく協働」する状態を意味している(キングとペティ(2021=2022:380-381)。

社会システム論的にはこの集合的「遺産」は、「経済」「政治」「社会的共同体」「価値」が連動してはじめて社会システムの「適応能力上昇」を支えることにつながる。また「適応能力上昇」「機能分化」「統合」「価値の普遍化」として表出すると応用できる(金子、2023)。

以上の「粉末社会」論を受けて、「下」では現代日本の家族変容についてみておこう。

(単身化が進む粉末社会の支援方式(下)に続く)

※【参照文献】は「下」でまとめて掲載します。

■

注1)本稿と同じ「人口動態統計」データを使った日本総研の藤波の試算では、2024年の出生数は68.5万人と推計されている。なおこの場合の合計特殊出生率は1.15が見込まれている。いずれにしても総人口も子ども数も本年と比べてもかなりな減少が予想される。

注2)『ビジョン2100』についての詳細な特集は『中央公論』(第1683号 2024年2月号)に詳しいので、ここでは触れないことにする。

注3)「出生数/死亡数」だけでみると、「横浜市を筆頭に、川崎市、京都市、神戸市など、中枢性が低下していても、まだ能力供給性が高い『巨大な衛星都市』的な政令市は健在である」(北村、前掲論文:80)は該当しなくなる。なぜなら、横浜市は表3に分類され、京都市と神戸市は表4に該当するからである。また、「東京や大阪、名古屋といったメトロポリス的な大都市を支える役割や、地域経済の拠点としての役割を担うことは十分可能である」(同上:80)もまたそのまま受け取りにくい。というのも、「人口反転能力」の点からすると、大阪も名古屋も表3に含まれるからである。

注4)金子(2024b)では「世代」について幅広く取り上げて、スキデルスキー親子の理論なども踏まえて、「世代会計」についても詳しく触れている。

注5)先行的研究成果としてはワースのアーバニズム論がある。

注6)非正規雇用が増大した結果、このような「意図せざる効果」が産業種類を問わず、すべての企業で認められようになった。