昭和54年10月、当時流行のアイドル歌謡曲を徹底分析して、東京という街を「ト・キ・オ」の変調音声とともに音楽的に批評してみせたのが若き坂本龍一だった。

そして仲間たちと欧米ツアーを敢行し、十年後に果たされるアメリカ・ソロ進出の礎となった。

その頃、さらに上を目指していたのが宮崎駿だった。「スター・ウォーズ」(1977年)によってハリウッドの寵児となったジョージ・ルーカスの手腕を「ルパン三世/カリオストロの城」で批評・凌駕したのだ。昭和54年12月の公開当時、日本では反応がさっぱりだったが、これを名刺代わりに彼は後にハリウッドを回った。「ルーカスなんて俺に比べれば大したことない」と、胸に野心を抱きながら。

例えば…

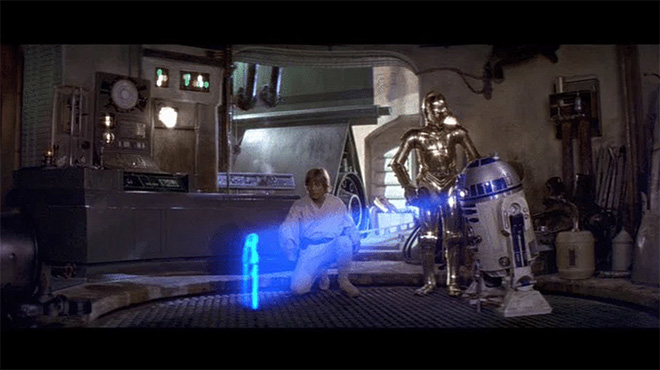

3POとR2の凸凹コンビの面白さは語り草である。なんと言っても片方は人語を喋らない何を考えてるのかわからないチビ助なのだから。この二人の掛け合いがまず愛くるしい。

そしてこの二人がピンチに陥ったところで本作の主人公が遂に登場する。ルークである。 pic.twitter.com/EIoYGZ1a6v— 齋藤 雄志 (@Yuusisaitou) December 23, 2019

遂に登場? ルークがR2(と3PO)に出会ったのは、偶然でしたが…

もしR2が老賢者オビ=ワンにさっさと出会えていたら、オビ=ワンはルークに声をかけずに姫の救出に出発していたのではないか?

失踪したR2を追ったルークが、砂漠の民にいきなり強奪されて、それを偶然オビ=ワンが助ける…

やたら偶然が続いて、そして「わしといっしょに行かないか?」とルークに声がかかる…ずいぶんご都合主義な脚本ではある。

ここがおかしいSW(スター・ウォーズ)の脚本

時間を少しばかり巻き戻してみよう。

偶然R2を手に入れたルーク(R2にすれば手違いで彼に拾われてしまった)、手入れの最中にいきなり謎のメッセージを見せられる。

どうしてR2は、オビ=ワンとは無関係であるはずの青年に、極秘メッセージの一部を見せたのか?

ジャンク屋にC3POといっしょに拾われた際に、制御装置を仕込まれていて、それをルークに取り外させるために釣り餌としてこのメッセージを見せた…と解釈可能ではあるが、それでも不自然さは消えない。

ルークに拾われなかったら、どうなっていたのだろう。

もし、老賢者に単身でたどり着けていても、彼を冒険に巻き込む展開はおそらくなかっただろうから、つまりルークの冒険譚としての「SW」は成り立たなかった…これは脚本の致命傷ではないだろうか?

ルパン三世がルークだったら

さてこのシーン、もう一度ご覧いただきたい。

宮崎は、こんな風にイタダいている。

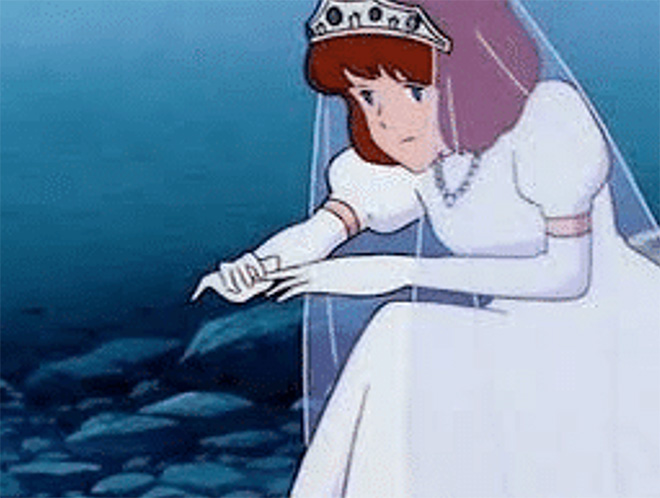

主人公に「姫を救い出さねば」とたきつけるアイテムとして、ロボットのR2と、この指輪は、同じ機能を担っている。

ただ、ルークの場合は、この立体映像録画がいったい何なのかわからず、砂漠の外れに暮らす謎の老人に聞きに行くしかないと考えるところで、いったん謎の詮索は打ち切る。

ルパンは指輪からすべてを悟る。「こ、この指輪は!」と。

ここです。昔、自分を救ってくれた優しい姫様の指にあった、あの指輪ではないか… これですべてを悟る。「花嫁姿で逃走し、船で連れていかれた…救いにゆかねば!」

ルパンの手に、指輪がわたるようにするには、どうしたらいいか?

R2はロボットだから、自分で動き回る。しかし指輪は動き回ったりはしない。 どうする?

宮崎はこうした! 姫様に手袋を脱がせる→指輪がいっしょに抜ける。

脱いだ手袋を手ぬぐい代わりにして…

ルパンを介抱する。

その後、彼女は船で連れ去られてしまって…

手袋はルパンのひたいに残される。

目を覚ましたルパン、手袋から指輪が転がり落ちてきて「何だろう?」と思う。

そして「ああ、この指輪は…」となって、姫様救出のドラマが走り出す。

ここがとろくさいジョージ・ルーカス

「スター・ウォーズ」はというと、姫様救出のドラマ始動までにかなり時間がかかっている。

そのうえルークは冒険の旅に出るまでに、うだうだ悩む。「ぼくは農場を継がないといけない。宇宙港までは送るから後は勝手にしてくれ」

ルパンは違う。指輪の持ち主が誰なのか悟った瞬間から目の色が変わる。

立体映像録画もロボットも老賢者も使わず、指輪ひとつで「SW」と同じ物語が進んでいく。

この指輪がルパンの手にわたるようにするために、このカーチェイスが設計されているのに気づけるだろうか?

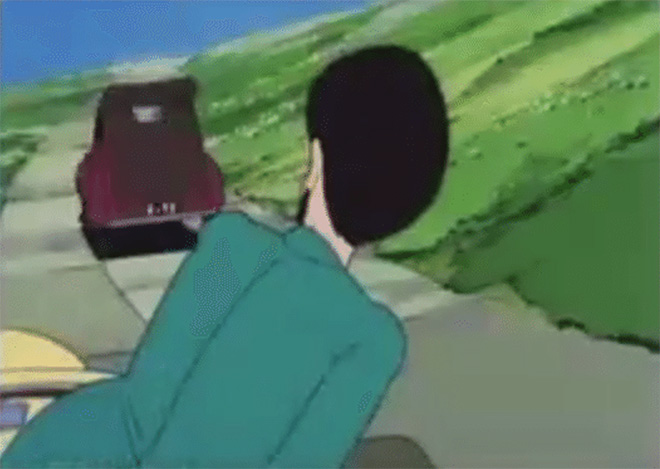

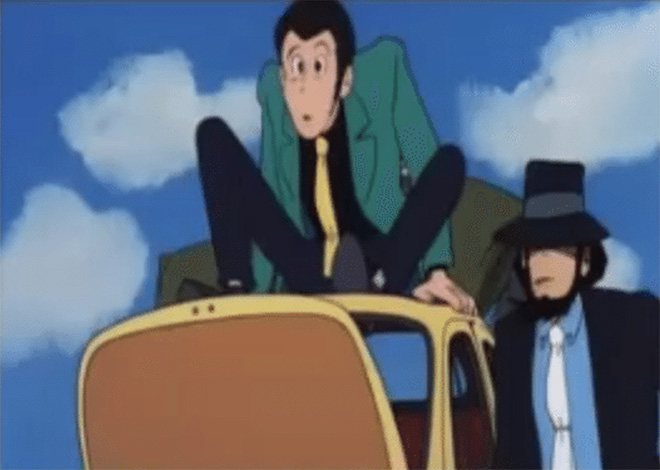

ルパンが車に乗り移る。

崖から墜落する。

ルパン失神。

介抱せねばと行動する姫様。 手袋を手ぬぐい代わりにすればいい…そう考えて、脱ぎ出す。

このとき、指輪が手袋に脱げ落ちている。

姫様は連れ去られる。

手袋が残され、指輪がルパンの手に転がり落ちる。

こうしてドラマが走り出す。

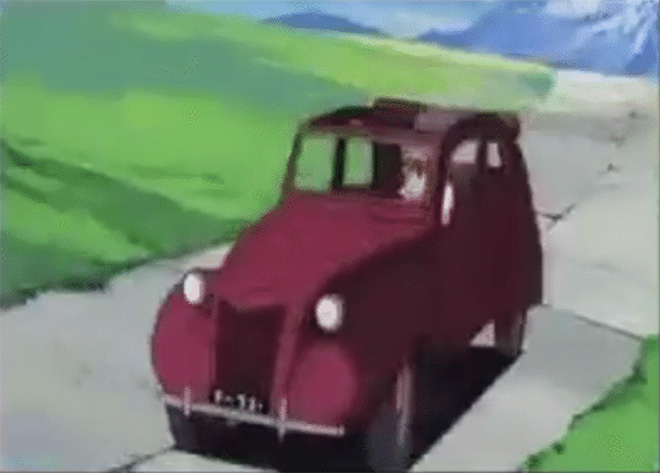

こう物語が展開するよう、ルパン&次元の自動車は、映画の頭でパンクするのだ。

カーチェイスになって、

こうなって、

こうなって、

こうなって、

救出劇になっていく。

宮崎によるSWへの批評ともいえる。「ルーカスなんてたいしたことない。俺ならもっと面白くしてみせるわ!」

若き宮崎は「スター・ウォーズ」をこうやって分析した

「SW」冒頭を振り返ってみよう。姫の宇宙船を追いかけてくる、帝国軍の戦艦。♪でーんででででーん、でんでんででででーん♪

姫様(の乗っている船)が悪者に追っかけられている。

しかし、よく考えてみてほしい。この時点では、逃げるこの船にプリンセスがお乗りとは、観客にはわからない(いちおうOPの前説で姫様の存在は説明されているわけだが)。

ここで初登場。しかし何者かはわからない。どうやら女性らしいとわかるのみ。

少し顔が映る。若い女性。

連行される。この時のやり取りから、観客の私たちは理解する。ああ、この船はこの娘を護衛するための船で、それをわるもの達が追い回していたのだな、と。

宮崎はそこがトロいと思ったようだ。「けっ、プリンセスを追い回していると観客にわかるまでも何分もかかっているじゃないか。この映画、俺なら10秒以内でわからせてみせるわっ!」

日本の天才職人によるプリンセスは

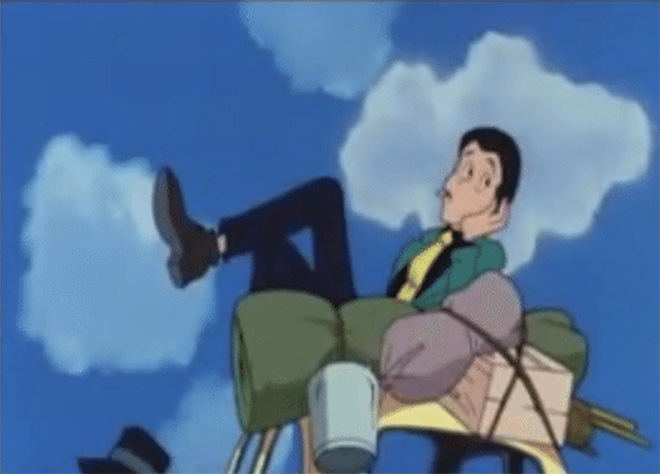

「正しい姫君の追っかけ方を、これから俺が見せてやるから、お前らよく見やがれっ」

「どうだ、これでもう女の子が乗ってるってわかるだろうお前ら!次にだな…」

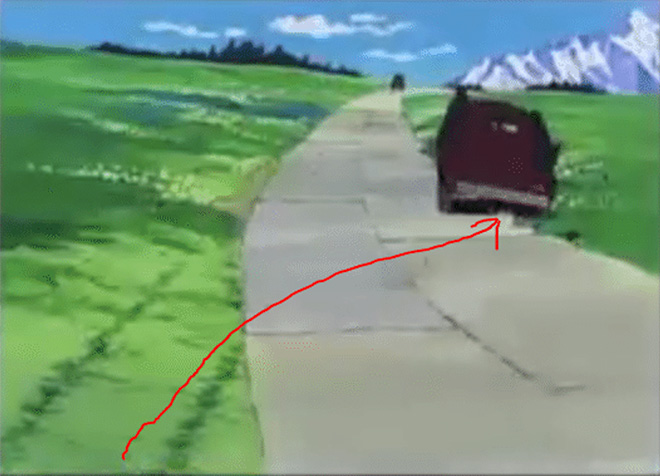

「どうだ貴様ら、①女の子カー、②おっさんカー、この二台はそれぞれ①逃げる、②追うの関係だってこれで一目瞭然だろうが」

「どうして追う側の車が、道路からいったんはみ出てからまた道に戻る(赤の矢印参照)のかわかるか。重量があるからカーヴしきれずはみ出したって? バカめ、①の速度に必死に合わせている、すなわち、①が②を追いかけていると一目でわからせるための技だ!」

「そして再び②が道路からはみ出るだろ。①を必死に追っていると、観客にわからせるためのアクションに決まってるじゃないか」

「これで①と②の力関係が、この二人には了解されるだろ」

「こいつが、がぜん燃えるだろ?」

「①と②のおっかけにどうして奴は割り込むのか?もっともな疑問だ。そこで相棒の男に俺はこんなセリフを言わせる。『どっちにつく?』」

「そしてこう返事させる。『オンナ!』『だろうな』 これでカーチェイス介入の動機を観客には説明しきってしまうのだよ。『奴は女好き』という基本キャラクターをここで生かすわけだな貴様らよく覚えておきな」

クラリスが宇宙船で逃げなかった理由

「宇宙船どうしのチェイスだと、女の子をめぐっての追っかけとわかるまで時間がかかってしまう」

「だが、俺はそんなまだるっこしいことはしないぞ。とっとと女の子を見せて…」

「次に怪しい男どもを見せて…」

「若い女/怪しいおっさんチームの追っかけだと、一発で説明しちゃう。これが俺の流儀なのだよ」

ここから地の文です

「SW」のかっこいい宇宙船や、妙に生活感のある機械類に、当時の日本のアニメやまんがや映画やテレビ関係者は目がくらんで、「銀河鉄道999」等でも負けじとその類似品を画面に出しまくった。

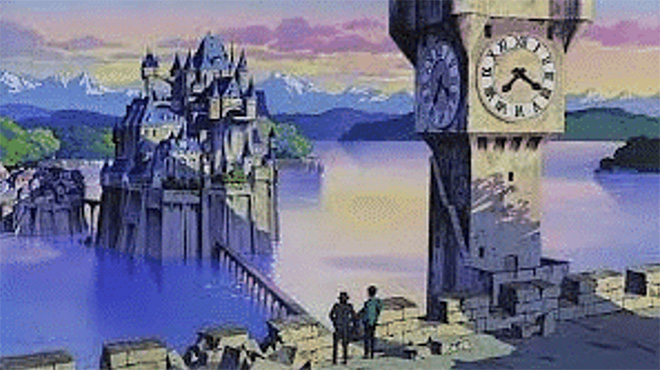

一方で宮崎は冷静で、SWの本質が古式ゆかしき姫様奪還物語であることに着目し、更にはそれを別の銀河系ではなくヨーロッパのどこかにある架空の王国の冒険譚、すなわち王道の「ルリタニアン・ロマンス」に回帰させることを目指した。

SWは(ジョン・ウィリアムズの派手な勝利祝賀音楽とともに)おとぎ話に留まり続けて終わるが…

宮崎は「ルリタニアン・ロマンス」の常道に沿って、おとぎの国を立ち去る切なさを描いた。

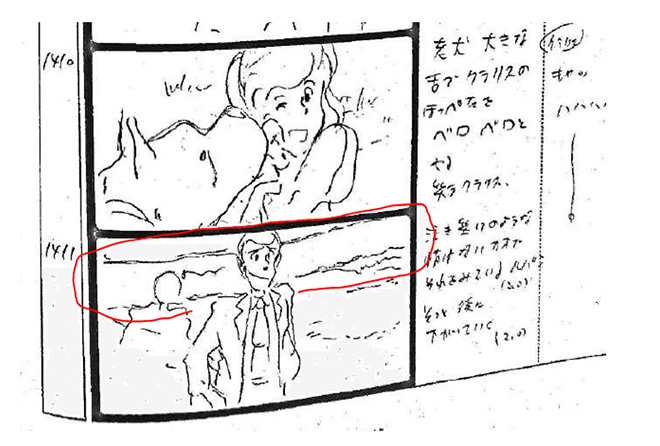

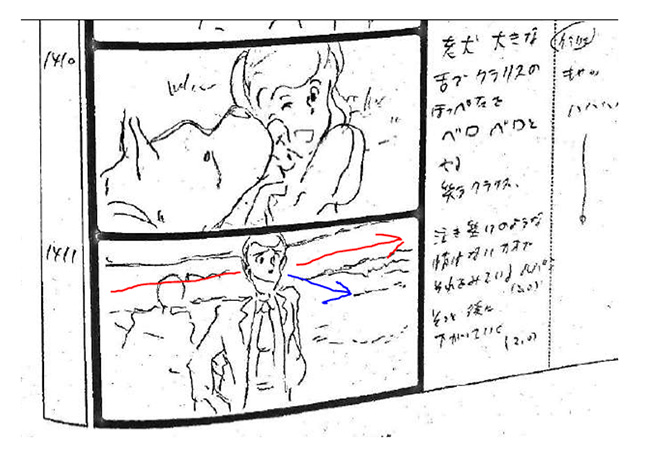

どうしてルパンの頭部と、道路が重なっている(赤線でマーク)のか、わかるだろうか?

『ルパン三世 カリオストロの城 スタジオジブリ絵コンテ全集第II期』より

彼の目線はなお姫を向いているけれど、心はもう次に向かっているのである。

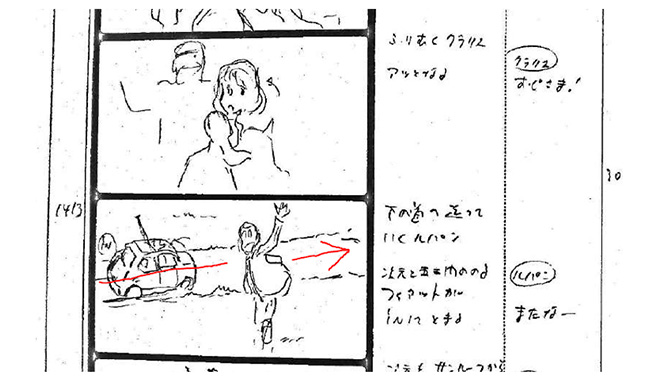

例の軽自動車が左から画面に入ってくる(赤の矢印)。 ルパンが駆け去っていく。 目線はなお彼女に向けながら。

目はなお姫様を向いているけれど(青) 体はもう次に向かっている(赤)

道路にルパンの頭が重なり(青の矢印)目線はなおこちらを向いている(赤の矢印)…たったこれだけで別れの辛さを映像言語にしてみせている。

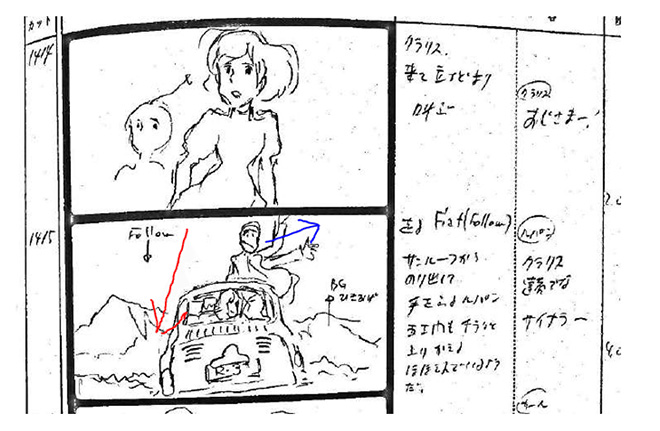

園丁の老人、姫様のふたりの頭部、そして去り行く者たちの自動車が、見ての通り一直線上に配置される。

それからひめさまの右腕が、山並みを突き抜けて配置されている。一方で頭部は山並みより下側。

別れを受け入れる心を、まっすぐ伸びた右手に託して強調する。

おじいちゃまの頭部と、彼女の右手が、カット内で同じ高さに置かれている。おじいちゃまも手を振っているのだ。見た目はそうではないけれど、私たち観客の心にはそうイメージされる。

忠犬カールの頭部が、丘の斜面上に配置されている。 ルパンとその追っかけ一隊の去り行く車に視線を送っている映像演出…

「ルーカスはあまり才能ないね、俺なら宇宙戦艦もロボットも光剣も使わないで、同じお話をもっと優雅にやってみせる」と弁舌ではなく実作でハリウッドに名刺配り…それが「カリ城」であった。

今年(2024年)12月はその公開45周年にあたる。

本記事の分析は、ほんのさわりだ。無名で野心に燃えていた、当時のハヤオ・ミヤザキの心意気を、せっかくの年末年始、こんな風に「スター・ウォーズ」と見比べながら過ごしてみるのも、悪くないかもしれない。

■