rudall30/iStock

(前回:私的「中国この30年」論⑤:個人独裁と集団指導の間を揺れ動く大振り子)

前回は、習近平氏の治世において、西側が30年前に期待したような民主化が進まないどころか、著しく退行してしまったのは何故かを内政面から解説したが、もう一つ触れたい論点がある。

中国が西側とその政治・経済体制をどのように見るか、端的に言えば、見習うべき対象として仰ぎ見るのか、「学ぶに値しない」として見くだすのかという「心理学」だ。中国はこの点でも30年の間に大きく変わった。

いまの若い人は想像できないかもしれないが、私が北京で暮らした1990年代の末は、自虐的な中国人が多かった。曰く;「中国は後れている」「人が多すぎる」「国が大きすぎる」云々。

彼らにとって、西側先進国は「仰ぎ見る」存在、見習うべき手本のような存在だった。

中国の政治形態を形容する言葉として「新権威主義」がある。近年その含意は大きく変わったかもしれないが、少なくとも天安門事件以前は、以下のように「集権、独裁は過渡的な手法に過ぎず、中産階級がじゅうぶん育った時には止めるのだ」と理解されていた。

中国の国情を鑑みると、経済現代化と政治現代化は、同時でなく段階的に進むべきである。まず経済現代化を実現し、その後に政治現代化を行う。

自然経済から市場経済への転換、ひいては経済現代化を実現するには、集権体制の下で進める必要がある。この集権の目的は現代化の追求に向けられるべきである。

現時点で中国における政治改革は、全面的な政治民主化ではなく、集権制と政治独占の実行を意味する。

新権威体制の使命は、市場化と私有財産制度を強力に推進する、中産階級を育成する、そして政治的反対派を抑制して安定を維持することである。中産階級が発展・成長した時点で新権威主義は統治を終えるべきである。

岳麟章、鄭永年《新权威主义与政治民主化》1989

集権、独裁を止めた後はどうするのか?西側に近い民主選挙などの体制に移行していくということだろう。天安門事件直前の1989年3月、このような説明を受けた鄧小平は「自分はまさにこういう考え方だ」と述べたそうだ。(馬立誠「当代中国八種社会思潮」20頁)

鄧小平は事件後の1990年1月にも、訪中した李嘉誠に対して「(香港の一国両制は)50年変えない」、「50年が過ぎた後は、なおさら変化する道理がない(五十年之后更没有变的道理)」と述べている(youtube)。ここでも「経済・社会が発展していけば、やがて中国の政治体制も西側に近付いていくだろう」という方向感覚があったように感じられる。

2000年頃に流行していた言葉に「接軌(ジェグィ)」というのもあった。

線路が合流していくさまを表す言葉で、まずは経済から、時間をかけて政治体制も国際社会の主流に近づけていくという含意があった。

ただ、ここでも「14億人の中国人がみなそう考えていた訳ではない」ことを断っておこう。

2010年代に来た転機

西側先進国の経済、政治、文化が「仰ぎ見て、見習うべき手本」だった時代に変化が生ずるのは2010年代だ。二つの力が働いた。

一つは中国自身が発展するにつれて、自信を持つようになってきたことだ。「何でもかんでも西側の真似をすれば良いというもんじゃない」、「中国には中国の良さがある」といった感覚が強まってくる。自然で当然な成り行きだ。

もう一つは、手本たるべき西側先進国の「劣化」が露呈する出来事が何度も起きたことだ。

最初は2008年のリーマン・ショックだ。「政治はともかく、経済は西側に見習わねば・・・」と考えてきたのに、先生役の米国で大失態が起きた。内実を聞いてみると「そんな馬鹿げたことが罷り通っていたのか!」と、ビックリした。加えて西側先進国(一部)が中国に「助けてくれ」と泣き言を言いに来た。

一方、中国は「4兆元投資」で見事に経済回復を果たしただけでなく、世界経済の回復を牽引する役割も果たし、「救世主」の称賛を浴びた。

この過程で西側が放っていたオーラが消えて、それまで西側を「仰ぎ見て」いた中国人のある種の心理的呪縛が解けた。

この時もたらされた心理的インパクトを物語る状況証拠が幾つかある。

- 「米ドル頼みは危ない」「米ドル覇権は問題だ」という見方が台頭して「人民元の国際化」を目指すようになった(2009年から)

- 以前は「保守派のアブナイ言説」扱いされてきた「核心利益」論が公式の言説になった(注)

- 途上国のインフラ事業を対象とする「官」絡みの対外投融資が急増した(2011年頃~。 後に「一帯一路」と呼ばれるように)

注:核心利益:国家指導者による対外表明の初出は、2010年9月23日国連総会における次の温家宝総理一般演説

「中国は揺るぎなく国家の核心利益を守る。主権、国家統一および領土保全の問題では、中国は譲歩も妥協も決してしない」

尖閣諸島で起きた漁船衝突事件(9月7日)の半月後のタイミングだった。この後中国は「一寸の土地も譲らない」強硬態度から降りられなくなった。

次の出来事は2016年に起きた。6月に英国政府が「否決」を見越して国民投票に付した「EU離脱」が可決されてしまった(ブレグジット)。そして11月の米国大統領選挙では、本人も驚愕したトランプ当選が決まった。

世界中がこの二つの出来事を知って「まさか!?」と驚愕し、「どちらも自国の利益を害するオウンゴールみたいな選択だ」と見なした。

中国も「国際化や自由貿易は、これまで西側が世界に押し広めてきた考え方なのに、なぜ自ら否定するような決定をするのか?」と驚愕したが、同時に「こんな致命的エラーを起こしてしまう西側の民主主義政治体制は欠陥品だ、中国は決して真似をしてはならない」という見方が急速に台頭した。

この時のインパクトを物語るエピーソードとしては、

- 大統領選挙直後にワシントンを訪れた中国の学者が、米国人に向かって「あなた方の政治体制より中国の方が優れている」と言い放った

- 翌2017年10月の第19回党大会において、「第三世界に中国の発展モデル(智惠とソリューション)を提供する」と公言した(ワシントン・コンセンサスが全てではない、「北京コンセンサス」もあるんだという主張の嚆矢)

ダメを押した出来事がコロナ(COVID-19)だった。中国は「グラウンド・ゼロ」の武漢では初動が遅れる痛恨のミスを犯したが、その後は果敢な封じ込めによって感染を急速に鎮静化させた(中国における「コロナ前半戦」)。

多くの中国人が「ロックダウンは辛かったが、自分たちはやり遂げてコロナに勝った」と誇らしい気持ちに浸ったが、トランプ大統領が「チャイナウィルス」と連呼して中国を攻撃するのを聞いて強く反発した。

特に、米国では既に数十万人が亡くなったと知って、反発混じりに「それでも先進国か!?」と嘲った。

この心理的カタストロフィの裏側で「中国の選択がいちばん正しかった」「中国サイコー、中国スゲェ」という、ある種のユーフォリア(陶酔感)が生まれ、同時に西側先進国を「アメリカ終わってるぜ!」式に「見くだす」気持ちが膨らんだ。

下の記事は当時の雰囲気を如実に表しているので、魚拓を取っておいたものだ。

原卫生部部长高强:“与病毒共存”可行吗?(訳責:筆者)

しかし、この後2022年に中国「コロナ後半戦」がやって来る。あまりに過酷な「ゼロ・コロナ」政策が採られた結果、無数の社会的悲劇と経済に対する深刻な影響が生まれた。同年11月堪えきれなくなった国民の抗議の動きが澎湃と起こったのを恐れた政府は12月初め、突如ゼロ・コロナ政策を撤廃した。

その後の備えがないまま政策が急に撤廃された結果、感染が急激に拡大したが、株種は既にオミクロン株に変わっていたため、大半の人は軽い症状で済んだ。しかし、ワクチン接種を嫌った高齢者などは重症化して、数ヶ月の間に超過死亡が200万人近くに達し、各地で火葬場の受け入れがパンクした。

結果的には、あれほどこき下ろした英・米と似たような結末を迎えただけでなく「ウィルスと共存」する準備もないままのドタバタ解除だった。

この一件で「中国サイコー!」のユーフォリアはさすがに消えたと思われるが、再び西側を仰ぎ見るようになった訳ではない。むしろ世界では、随所で西側民主主義体制の行き詰まりを感じさせる事件が増えているのだから宜なるかな、だ。それに、一般大衆は自国の政府が無能だなんて現実に向き合いたくないものだ。

しかし、自分の頭でものを考えられる人々は、昨今の習近平政権の言論封殺、経済不振に加えて、上述したゼロコロナ撤廃のドタバタを見て、対策を講じ始めた。「潤(run)」と呼ばれる逃避的海外移住が増えているのは、その表れだ。

今後の中国はどこに向かうのか?前号では「民主化から離れて実現した習近平氏の個人独裁は、何時までも続けられる訳ではない」と述べたが、振り子の振れ戻しが直ちにやって来るとも思えない。

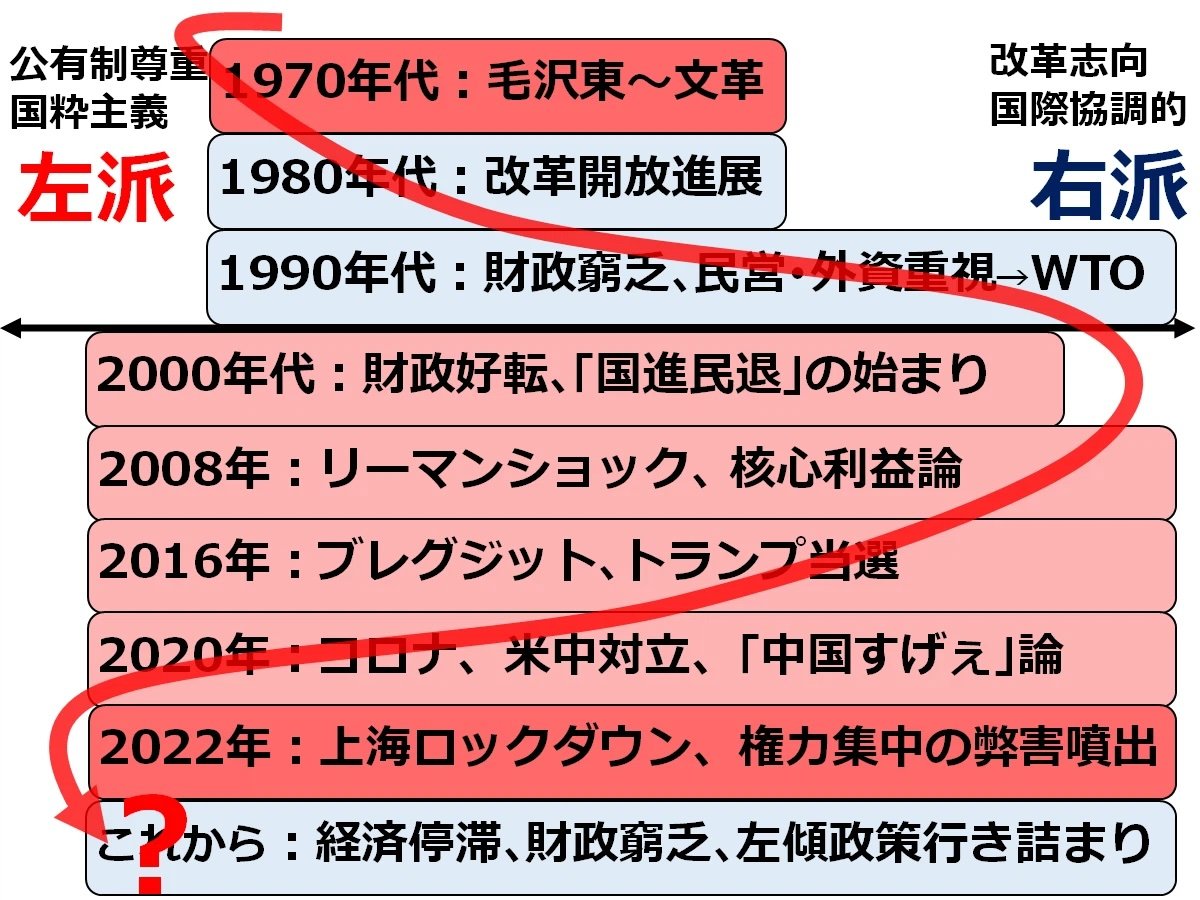

私は中国の振り子の振れ向きを決める因子として、財政の懐具合と上述した西側をどう見るか?の心理学の二つがあるという仮説を立てている。

懐が寒くなると、改革志向・西側親和的に振れようとする力が働く、逆に懐が暖かくなると、DNAに刻まれたマルクス・レーニン主義が起き上がる。「心理学」の方は、上述した以上の説明は要らないだろう。

2010年代は二つの因子が共に保守化、反西側的な方に振れる力が働いたので、「中国が民主化に背を向けた」と感じさせたのは当然の成り行きだ。

では、今後はどうなるか?「財政の懐具合」因子は、明らかに改革志向・西側親和的に振れようとする力を働かせるだろう。しかし、「心理学」の因子が西側親和的な方向に振れるのは期待薄だ。

西側親和的な、例えば再び中国に民主化を求める動きが出てくるためには、中国の閉塞感がいちだんと増すとともに、西側先進国が手本としての輝きを取り戻す必要がある。前者はともかく、後者の見通しも暗いのが哀しい。

■

6日は御用始めだから、連載は今日で打止めにしようと思う。この連載で皆さんに分かってもらいたかったことは二つだ。

一つは、中国がこの30年でどれほど大きく変化したかということ。もう一つは、その変化には、善し悪しは横に措いても「そう来りゃ、こうなる」的な背景や事情があったのだということだ。

「中国が民主化から離れていったのは、1949年の建国当時から密かに計画していた動きなのだ(「百年マラソン」説)」みたいな与太話を信じちゃいけません。昔、そう唱える中国人(軍人?)が居たかも知れないけど、私が暮らした1990年代の自虐的な中国でそんなことを唱えれば「医者に診てもらえ」と言われるのがオチだっただろう。

最後にもう一つ。きょうび日本では「中国ヤバイんじゃないか」という見方が急速に強まっている。たしかにヤバイんだが、中国の「官」の懐はとても深いので、そう簡単に崩壊なんかしない。むしろ、「西側民主主義体制の相次ぐ行き詰まり」のニュースを聞いて、「西側ヤバいんじゃないか?」と見ている中国人も相当居るだろう。そうなのだ。世界中がヤバくなっている。

昨今ロシア・中東の戦争だ、トランプの再選だ、西側民主主義の行き詰まりといったニュースが重なる中で、論壇では「1930年代と似ている」という意味で「戦間期」という言葉を使う人が増えている。論者がどれだけ意識しているかは知らないが、この言葉には「次の世界戦争が迫っている」という含意が籠もる。

私が3年前に書いた本は、「世界戦争とは言わないが、21世紀には何らかの人類文明グレート・リセットがやって来そうだ」という予感を込めて、題名を「米中対立の先に待つもの」にした。そのときはまだリセットの正体が掴めなかったが、三年近い日が経つにつれて、その姿がぼんやりと見えてきたような気がして震撼している。

この連載で書いた話もいろいろ盛り込んである。最後まで読んでくださった方は、ご関心があれば読んでください<(_ _)>。

編集部より:この記事は現代中国研究家の津上俊哉氏のnote 2025年1月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は津上俊哉氏のnoteをご覧ください。