トランプ前大統領に対する「口止め料裁判」の判決が10日、東部ニューヨーク(NY)地裁のファン・マーチャン判事から言い渡された。その内容は、昨年5月末にNY市民12名からなる陪審員による有罪の評決を維持しつつも「刑罰は科さない」という、重罪に対する判決としては極めて異例なものだった。本稿ではトランプが控訴を表明した経過とその先を考えてみたい。

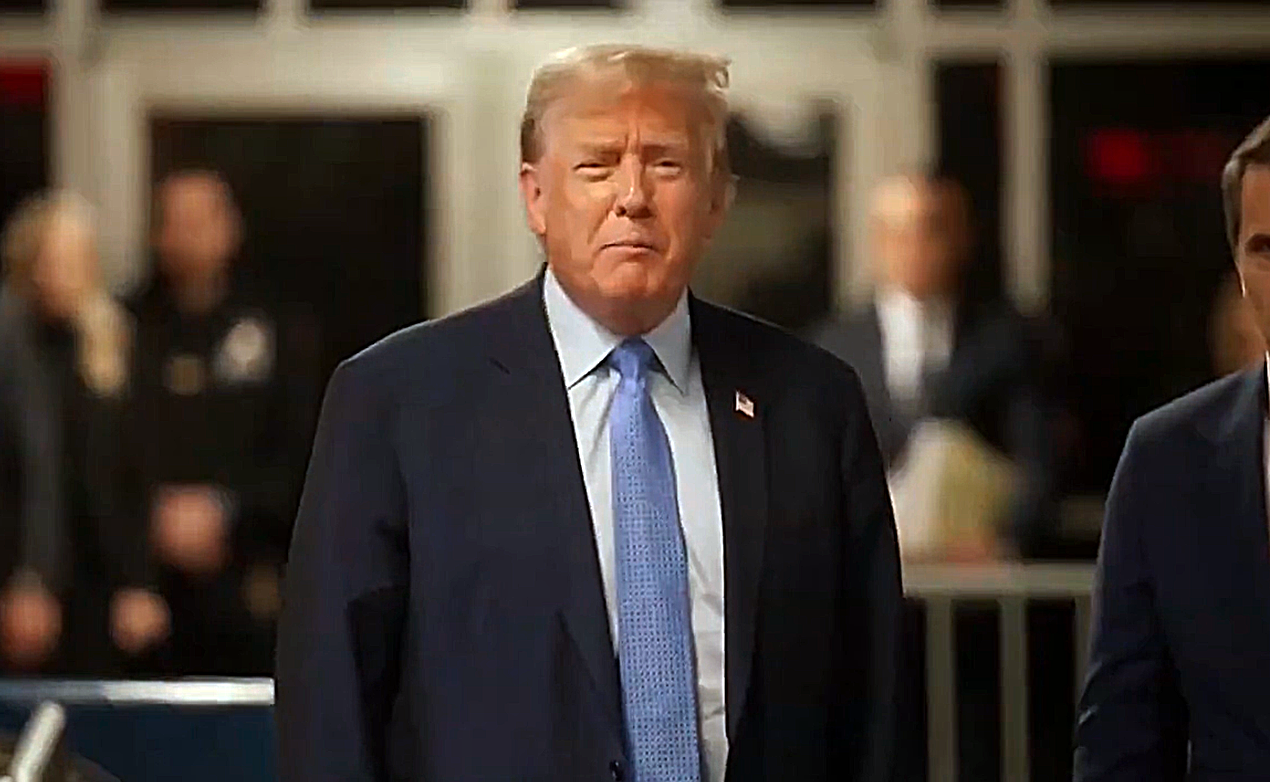

トランプ氏公式HPより

筆者は裁判の始まる前と有罪評決が出た後、「トランプ不倫口止め料裁判始まる:英語ニュースは見出し翻訳が難しい」と「トランプへの有罪評決を陪審員に出させた判事の指示書を読む」の2本の論考を寄せたので、事案の概要と「指示書」の中身はそちらをお読み願うとして、当時、マーチャンは7月11日に量刑公聴会を開くとしていたから、判決は半年延びたことになる。その間、11月にはトランプが大統領選で勝利し、この9日には最高裁がトランプ側弁護士からの判決差し止め要請を却下した。

斯くて1月20日にトランプは、重罪犯として大統領に就任する屈辱を味わうことになる。これこそがマーチャンの狙いだったと筆者は推測する。トランプにとって有罪評決以降の関心事は、11月の投票日に獄中にいて投票を受けられない事態を避けることだった。E級重罪の34訴因を全て有罪とした評決の最高刑が懲役4年である以上、マーチャンの胸三寸でそうした量刑もあり得た。

が、遅延によってトランプは大統領選に勝利し、今般の判決でも刑罰は科されなかった。この事案はこの「無条件釈放:unconditional discharge」で有罪判決が確定し、懲役刑や罰金や社会奉仕活動や保護観察なども科されない。が、州によっては、重罪犯は投票や銃購入ができず、トランプの本拠地NYやマーアラゴのあるフロリダはその州に該当する(1月10日の『Politico』)。

フロリダからオンラインで出廷して判決を聞いたトランプは、「今日の出来事は卑劣な茶番劇だった。終わった今、我々は何の根拠もないこのでっちあげを控訴し、かつて偉大だった我が国の司法制度に対する国民の信頼を回復するつもりだ」と「トゥルース・ソーシャル」に書き込み、重罪犯の汚名を返上する決意を示している。

■

そこで控訴審のことに進む前に、米国の裁判制度を少しさらっておく。

三審制の日本では、地方裁判所(一審)の判決を管轄の高等裁判所(二審)に控訴でき、高等裁判所の判決は最高裁判所(三審)に上告できる。他方、連邦制の米国は少々複雑な連邦と州の二元的な仕組みであり、事案によっては、州裁判所と連邦裁判所のどちらでも、或いは州と連邦どちらかでしか処理できない、といった複雑でユニークなシステムになっているようだ。

先ず連邦では、裁判所は上位から順に、連邦最高裁判所(US Supreme Court)、連邦控訴裁判所(U.S. Court of Appeals)、連邦地方裁判所(US District Court)の三審制である。州も基本的には、上位から州最高裁判所、州控訴裁判所、州地方裁判所という三審制だが、州によっては控訴裁判所のない二審制を採用している場合もある。

州裁判所の名称も州毎に決められるので、例えば三審制のニューヨーク州では上位から順に、Court of Appeals(控訴裁判所)、Appellate Division of Supreme Court(最高裁判所控訴部)で、Supreme Court(最高裁判所)が最下級だ。本件の裁判所も日本のメディアでは「東部NY州地裁」だが、正確には「東部NY州最高裁判所」で、マーチャンの肩書も「Justice of the New York Supreme Court」である。

従って、トランプが控訴するのはNY州最高裁判所控訴部になるはずだ。その後更に控訴が進む場合は、先ずNY州控訴裁判所に行き、最終的には米国における最上位の連邦最高裁判所にまで進むのだろう。が、その場合は本事案に「連邦の問題」、例えば「大統領の免責問題」などが絡むかどうかが焦点になる。

そこでトランプの控訴だが、NY州控訴裁判所では「東部NY州最高裁判所」の評決に纏わる事実関係は判断しない。これは、連邦控訴裁判所や日本の最高裁が、下級審が吟味・確定した事実関係の判断を再度行わず、連邦地裁や日本の高裁の手続きや判断に誤りがあったか否かに重点を置くのと同様だ。

そこで控訴審が「東部NY州最高裁判所」でマーチャン判事が執った手続きや判断に誤りがあったか否かを審理する際の問題点だが、筆者は前掲拙稿で「指示書」の中身と取扱いについてこう書いた(太字は筆者)。

「(判事は指示書の)説明には少なくとも1時間掛る」と述べている。陪審員に読み上げられたその指示書は55頁、原文で1万字(AI邦訳で2.5万字)ある。

マーチャンによって「陪審員に読み上げられた」だけという、この指示書の取扱いについて、元オハイオ州の検察官で判事経験あるマイク・アレン弁護士は、「私が判事として陪審裁判を担当した際は必ず陪審員に指示書のコピーを渡した」とし、マーチャン判事がなぜそうしなかったのか理解できないと語っている(24年5月30日の『Epoch times』)。こうした膨大な指示を、急拵えの陪審員が一度の読み上げで理解できるはずもない。

事実、同紙に拠れば陪審員は審議中に何度もマーチャンにメモを送り、証言記録を要求したり、読み上げられた指示を再確認したりした。裁判をウォッチしていたジョナサン・ターリー法学教授は「指示を確認することは特に興味深い」とし、「指示を再度聞く唯一の理由は、陪審員が意見の相違がある場合に基準を明確にするためだ」と述べている。

前記は取り扱いだが、中身に関しても、起訴された犯罪に適用される「NY州統合法 第一級業務記録改竄罪 刑法第175条第10項」についてのマーチャン判事の説明に関して、筆者はこう書いた。

(マーチャンは同法の)「第175条第10項」について述べる前に、「付随責任」の項で「法律は、2人以上の個人が共同で罪を犯すことがあり、一定の状況下では、それぞれが他の者の行為に対して刑事責任を問われることがあることを認めている」と、コーエンとトランプが「協調した」ことを示唆する。

この事案の構図は、トランプの代理人マイケル・コーエンが原告女性ダニエルズへの口止め料を立て替え払いし、それをトランプが彼に返済した金が選挙資金から出ていたとするものだ。が、左派の『ニューヨーク・タイムズ』さえ、この構図を「検事局の法理論が検証されていないだけではなく不合理だ」と非難していた。

しかしコーエンは、選挙資金を違法に使ってその業務記録を改竄したとして連邦法違反を認め、有罪になった。トランプはこれらを否定しているが、起訴状は「大統領立候補中およびそれを進める中で、被告らはトランプ氏に関する否定的な話を特定し、隠蔽に同意した」からトランプも有罪だ、と述べているのである。

また全会一致の原則について、筆者はこう書いた。

一般に陪審評決は「全会一致」が原則とされるが、マーチャン判事はここで、被告の有罪が「単独犯か」「共謀犯か」「その両方か」については全会一致である必要はないことをことさらに強調する。この辺りも12人の陪審員全員が全34訴因を有罪とした要因の一つではなかろうか。

つまり、マーチャンはコーエン証人とトランプの「協調」を示唆しつつ、トランプの有罪が「単独犯か」「共謀犯か」「その両方か」については全会一致である必要はないとしたのである。このことを含めてターリー教授は「証拠と基準について陪審員に早い段階で意見の相違がない限り、指示を再確認する必要性は想像できない」とし、「陪審員への指示を含む検察側と判事の様々な動き」によって、無罪判決は「ほぼ不可能」となったと喝破していた(前掲『Epoch times』)。

上記は何れも犯罪の事実関係というよりも、一審におけるマーチャン判事の手続きや判断に係る問題ではなかろうか。とすれば、これらは二審の最高裁判所控訴部で審査の対象に成り得え、アルビン・ブラッグ検察官の無理な犯罪構図作りとそれに呼応したマーチャン判事の異様な動きが控訴審で暴かれるものと思われる。

自身が民主党への寄付者であり、民主党議員の選挙コンサル会社の経営者を娘に持つマーチャン判事は、公判期間中トランプに箝口令を課して一度ならず罰金を取り、トランプの弁護士の目つきが気に入らないとして説教した人物である。果たして心頭に発しているトランプの怒りは鎮まるだろうか。