1973年の石油ショックの時、中東の原油に大きく依存していた日本はそのいびつな供給源に大きなリスクがあると捉え、供給源を増やし続けました。その結果、80%を超えていた中東依存度は67.9%まで下がったのですが、ロシアとの厳しい関係などを経て現在、その依存度は98%程度まで上昇しています。構図としては石油ショック以前より悪いと言えます。

今般、アメリカが原油を掘って掘って掘りまくる、ということで石破首相もアメリカの原油や資源をぜひ購入させてくれ、とトランプ氏に前向きの姿勢を見せました。ただし、トランプ氏の掛け声とは別にアメリカの原油掘削産業ではガンガン掘る動きがないのです。過去の掘削失敗を知っており、投資家がそう簡単に掘削に動かないのです。ただし、一か所当たりの産出量を安定的に増やす効率化は進んでいます。相場的には供給増に伴う原油価格の下落は目先期待できないのが現状で、日本向けにどれぐらい振り向けてくれるのでしょうか?

さて、一か月猶予期間ができたカナダとメキシコへの関税問題。猶予が発表されるまでカナダ国内はひどく興奮状態で「アメリカに譲歩せず」という強い声が出ていました。一方でアメリカとカナダの貿易関係があまりに親密すぎたことへの反省も出てきています。カナダやメキシコはアメリカの工場になっていたのではないか、ということです。アメリカの下請けであり、言うなりのビジネスしかできなかったことに今更気がついたわけです。そこで今、カナダは思い出したのです。TPPがあるじゃないか、と。今後、貿易相手を慎重に検討しながら政府レベルでリスク分散をすることを考えるでしょう。

一国への依存度を下げよ、という試練を世界で最も受けているのがドイツであります。メルケル氏の時代はドイツと中国は蜜月そのものでした。当時の中国車は先進国で製造された内燃機関の自動車とは比べようがないレベルであり、デザインも性能も乗り心地もとてもじゃないですが、恥ずかしい水準でした。中国で日本車も売れましたが、大衆的であり、その上を目指すとなればドイツ車という一種の信仰がありました。ドイツ車は中国でとにかく売れたのです。2019年、フォルクスワーゲン社は中国だけで420万台も売り上げます。VW社のクルマがラグジュアリーだとは思いません。彼らは大衆車のカテゴリーですが、かつて中国市場を席巻したサンタナを売りまくったネームバリューがあったのでしょう。もちろん、ベンツやBMWをはじめ、ドイツ自動車メーカーは中国サマサマであったのです。

逆風は中国製EVでした。中国政府がインフラを含め、強力な後押しをしたことでEV市場で中国車は圧倒的なレベルを築き、日米欧の自動車会社が苦境に立たされます。日本も厳しい打撃を受けていますが、中国市場に依存し過ぎていたドイツは深刻な問題を抱えてしまったのです。ドイツ車はアメリカ市場ではあまり売れていません。アメリカの2024年メーカー別販売台数を見るとBMW40万台、ベンツ37万台、VW37万台、アウディ20万台です。ちなみに日本車はトヨタが233万台、ホンダ142万台、日産92万台などで韓国車もよく売れています。いかに欧州車がアメリカ市場に浸透していないかお分かりいただけると思います。

欧州車がアメリカで売れない理由は価格競争力がそもそもなかったからです。労賃が高く労働条件が経営側に厳しいのは欧州の特筆すべき点であり、故に高級路線ではないと産業が維持できないわけです。ところがアメリカの高級車とはガタイがデカく強そうなGMやフォード製のクルマであり、欧州のラグジュアリーとは感性が違います。となればドイツの中国への依存度が下がったとしてもその販売減を補う市場がない、ということになるのです。

日本の産業界全般を見るとリスク分散はよくできていると思います。アメリカ、中国、東南アジア市場を主力とし、欧州がそれに続き、中東、アフリカにも徐々に市場を広げています。欧州でも日立のように鉄道を含めインフラに圧倒的強みがある企業もあり日本の輸出産業は世界の中では安定的でうまく分散されていると思います。今日のタイトル「一国への依存度を下げよ」とはカナダやドイツ向けのメッセージにも聞こえますが、マクロばかりではなく、ミクロ、つまり各企業レベルでもそれぞれの顧客がどこにあるのか、国家のリスクとそのヘッジは出来ているのかといった経営者の意識は常に必要だと思います。

また逆にカナダのように焦りが出ている場合には日本企業が手を差し伸べれば日本企業にとってもメリットがある話かもしれません。カナダは市場規模がアメリカの1/10しかないので国内消費額は知れています。ホンダがカナダに大規模投資をしたのもアメリカ市場をにらんでの話であります。それでもトランプ関税政策は日本にフォローの風もあると前向きに捉えてみたいところです。

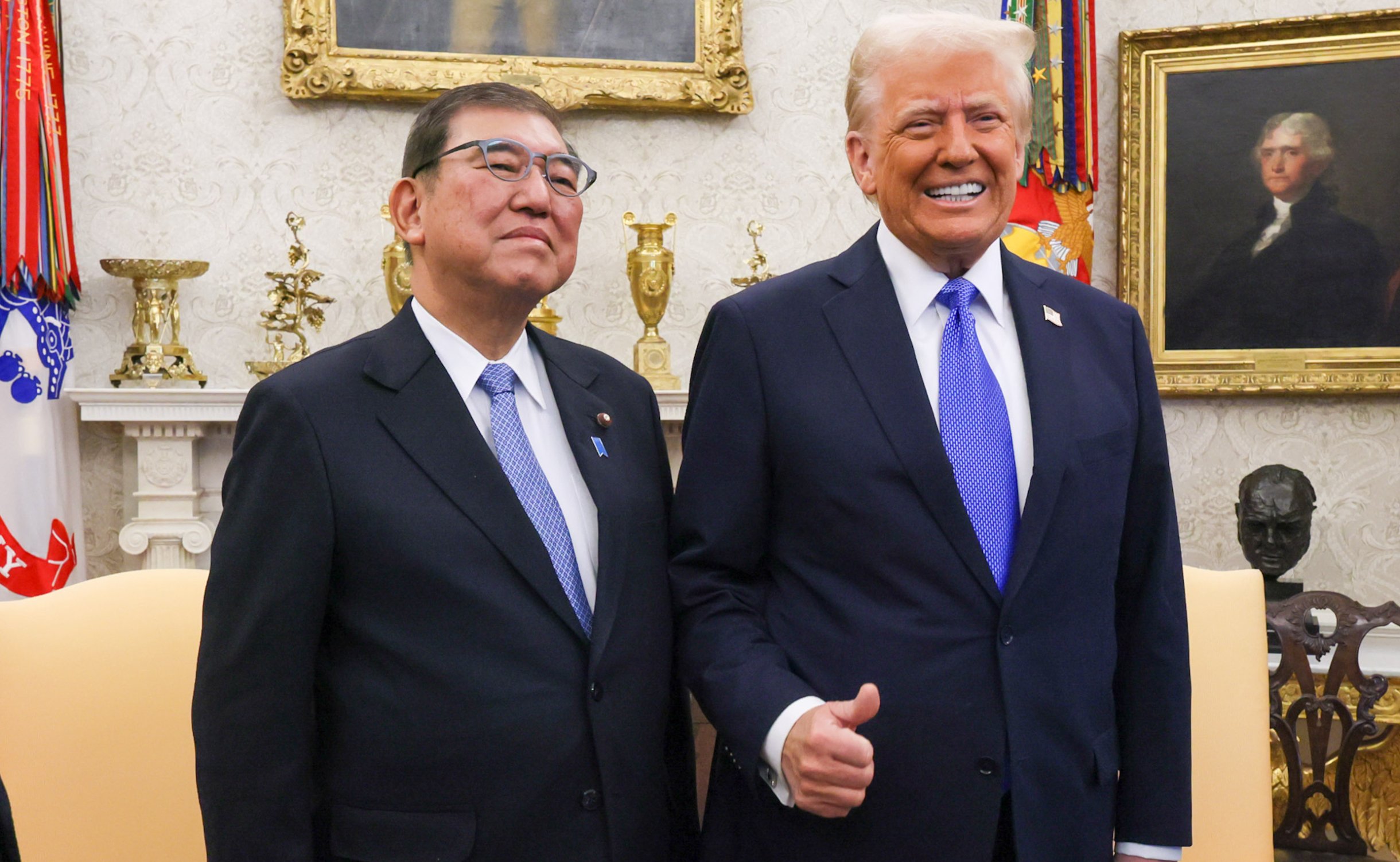

石破首相とトランプ大統領 首相官邸HPより

では今日はこのぐらいで。

編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2025年2月10日の記事より転載させていただきました。