Chaz T deVerdier/iStock

2024年ワールドシリーズが問いかけるチーム論

大谷翔平がドジャースに移籍し、1年目でワールドシリーズ優勝を成し遂げた。株式会社ビデオリサーチの調査によると、5試合でリアルタイムに視聴した人は日本全国で5656万人に上ったという。空前の盛り上がりである。

このワールドシリーズは両チームが多数のスター選手を擁していたため注目度が上がった。ドジャースには大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオがおり、ヤンキースにも主砲ジャッジ、スタントンのMVP選手に加え、25歳にしてMLB最高レベルのスラッガーであるソトがいた。

両チームがワールドシリーズに進出できたのは必然であったのだろうか? ヤンキースは危なげなくポストシーズンも勝ち進んでいったが、ドジャースは投手陣に故障者が続出し、ポストシーズンを勝ち抜くことが危ぶまれていた。チームが結束し、ポストシーズンでレギュラーシーズン以上に活躍する選手が生まれ、勝ち進んでいった。

チーム力を最大化する際に、「突出した個を育てる」、もしくは「獲得することでチームを強くすべき」か、「チームワークにより個々の強みを掛け合わせて強いチームを作るべき」か、どちらが大事かという問いは、野球だけでなく経営においてもしばしば議論になる。

アメフトでオールジャパンに4度選出された経歴を持つ組織コンサルタントとして、今回のワールドシリーズを通して、組織論の観点からこの問いについて改めて考えてみたい。

タレント過剰効果という現象

本当にスーパースター(トップ選手)を集めたらチームは強くなるのだろうか?ということを調べた「The Too-Much-Talent Effect(タレント過剰効果)」という論文があるので、少し紹介をしてみよう。

この論文では、サッカー(ワールドカップ予選、2大会 ×約200チーム)とバスケットボール(NBA、10シーズン ×30チーム)と野球(メジャーリーグ、10シーズン ×30チーム)について「チーム内のトップ選手比率」と「チーム成績」の相関を調査している。

トップ選手をどういう基準で選ぶか、チーム成績を何で測るか、など分析の仕方によって結果に違いは出るが、この論文の分析でトップ選手だと判定された選手がほぼ実際にオールスターに選出されていることから考えても一定の信頼性のあるデータだと言えよう。

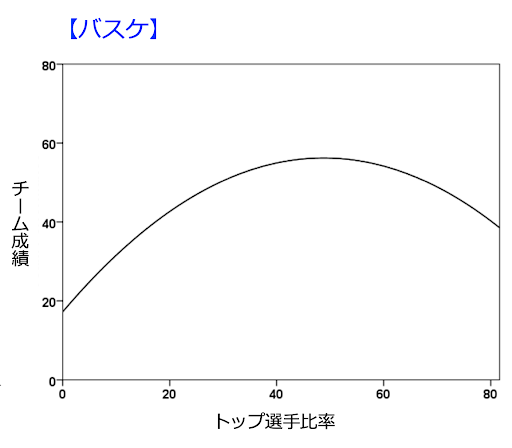

図1:バスケのチーム成績とトップ選手比率の相関図

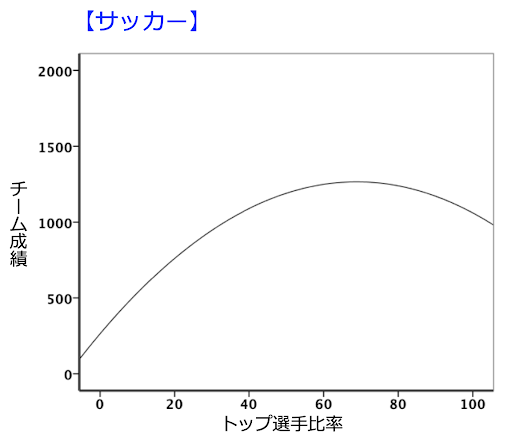

図2:サッカーのチーム成績とトップ選手比率の相関図

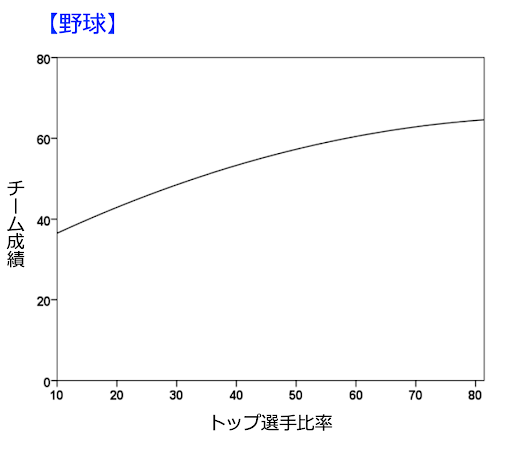

図3:野球のチーム成績とトップ選手比率の相関図

図1〜3のグラフは縦軸にチームの成績、横軸にトップ選手の比率を取っており、トップ選手比率を高めることでチーム成績が上がるとすると、右肩上がりのグラフになる。結果を見ると、野球ではかろうじて右肩上がりだが、サッカーとバスケではトップ選手比率があるラインを越えると、チーム成績は下がっている。

この論文によると、このスポーツ間での違いには「人と人との相互作用の度合い」が影響しているという。バスケやサッカーのように相互作用の度合いが高い場合に、トップ選手比率を高めすぎるとチーム成績が下がるのだ。

例えば、トップ選手比率が高くなりすぎると、バスケットボールの「アシスト数」「リバウンド数」などチーム内での連携に関わる数値が落ちていた。

トップ選手はプライドがあってチーム内で競い合ってしまうのか、周りの選手と連携するよりも自分の力で決めようとしてしまうのか、連携力が落ちる要因はもう少し分析が必要だが、サッカーやバスケでは単に素晴らしい選手を集めただけでは勝てないということが言える。

一方で、野球はトップ選手を集めれば集めるほどパフォーマンスが上がる。その理由は、連携が全くないわけではないが、個人で完結するプレーが多いので、トップ選手の追加効果を得やすいという分析だ。

ただし、今年のドジャースのポストシーズンの状態は、必ずしもトップ選手の多さだけで説明することはできない。この論文の分析は「平均するとそうなる」というだけであって、過去にトップ選手を集めて負けたチームも存在する。

戦力だけの比較でいけば、ワールドシリーズは4勝3敗で拮抗したであろうが、ドジャースは4勝1敗とヤンキースの良さを発揮させずに勝ち切った。それは、ドジャースのトップ選手がチームプレーに徹し、全員が100%の力を発揮したことが要因であろう。

ビジネスでも必要性が増している協働力

この論文は、ビジネスにおいてマネジメントを考える際にも多くの示唆を与えてくれる。

ビジネスにおいて、チームのあるべき姿は時代と共に変化をしてきた。かつては似たようなスキルを持った人が集まり、繰り返し同様の成果を挙げることが目標とされていたが、タコツボ現象や官僚主義に陥るケースも多く、より柔軟で機能横断的な協働が推進されるようになってきた。

また、イノベーションが求められる環境では、多様なメンバーが融和し、未知の世界を探索し、新たな価値を生み出す上でプロジェクト型の組織形態が増えている。

弁護士事務所のように高度な専門性を持つプロが「個々の仕事で完結する」ビジネスでは、優れた個を育てることが業績へのインパクトを与える重要な活動になる。しかし、プロジェクト型の組織では「人と人との相互作用」の度合いが高く、バスケやサッカーと同じように「協働力」が重要になってくる。単にトップ社員を集めるだけで成功できる確率は低いということだ。

大谷翔平から協働力を学ぶ

では、どうすればトップ社員同士での協働力を高め、最強のチームを作ることができるであろうか? スポーツでもビジネスでも「自分の成功」と「チームの成功」は完全に一致するものではない。これから自分でキャリア形成をする時代になっていくと、「自分の成功」を優先する人の比率が高まるかもしれない。

大谷翔平について語れる専門家は日本全国に増え続けていると推察するが、組織コンサルタントとして「大谷翔平の協働力」について解説しておく(野球でも協働力は必要だし、トップ選手が果たすべき役割を考える上でとても参考になる)。

(1)チームの勝利のために自分の役割に集中すること

大谷翔平はワールドシリーズ前のインタビューで、「まあ勝てばもうなんでもいいという状況なので、自分の状態がどうのこうのとか、変な話打てた打てないとか、それが有意義なアウトならオッケーじゃないかなと思うので、逆に言えばすべて勝ったか負けたかで決まるので、そこ次第かなと思います」と述べている。

「自分の役割を果たす」とは、その時その瞬間に「何をすればチームの勝利につながるか」ということを考え、判断し、実行することに他ならない。

人間は「恐れ」「見栄」「エゴ」など多様な感情によって迷い、間違い、失敗するという特徴がある。自分の感情に惑わされず、今すべきことに集中するスキルは協働力の基礎と言っても過言ではないであろう。

大谷翔平はどのような状況に置かれたとしても、目の前の次にすべきことに思考を向けようとしている。感情を完全にコントロールできる人間はいないが、高いレベルになればなるほど自分の感情との付き合い方を磨くことが大事になってくる。

(2)率先垂範で役割に集中する姿を示すこと

「自分の役割を果たす」とは、プレーを遂行するだけでなく、事前準備など自分でコントロールできることを全てやり切ることである。

ドジャースのベテラン投手カーショーは大谷翔平について、「彼を見ていると、彼の勤勉さがよく分かる。毎日が同じ。決して疲れた様子も見せず、愚痴をこぼさず、感じさせない。投手としてのリハビリも欠かさず、ウオームアップ、練習を繰り返し、本塁打を放ち、盗塁も増やす。その一貫性は評価に値する。細部へのこだわりと勤勉さ。見ていてクールだ」と述べている。

試合中だけでなく、事前準備から感情に惑わされず自分のすべきことに集中しているリーダーが存在するチームでは、メンバーが互いの頑張りを見て高め合うチームに育っていく。

(3)チームメンバーへの信頼を示す

チームメンバー全員が全てトップ選手のチームは存在しないし、トップ選手であっても好不調の波はある。しかし、大谷翔平やドジャースの選手はインタビューを受ける時、チームメイトに対してポジティブなコメントを徹底している。「彼はまたやってくれるはずだ」という信頼を感じさせるコメントをする。

チームメンバーがミスをした時、ミスを責めるのではなく、そのミスをカバーすべき選手がカバーに集中することが大事だ。最善の仕事をしようとして挑戦したことについて、結果は全て受け入れることだ。失敗から学習をすることはあっても責めてはいけない。そこで、メンバーへの信頼を示す言動により、メンバーがチームの期待に応えようとより努力をする状況を作った方が最終的に勝利できる確率は高まる。

トップ社員がこれらの行動を身につけた時、最強チームが出来上がるのではないだろうか?

■

安澤 武郎 株式会社熱中する組織 代表取締役・組織コンサルタント

1998年京都大学工学部卒、同年鹿島建設入社。ハンズオンで経営改革・戦略実行を支援する経営コンサルティングファームを経て2012年独立。2020年株式会社熱中する組織設立。経営者の右腕としてベンチャー企業から上場企業までの組織変革による成果創出を支援。複数社の社外取締役を歴任。中小企業診断士。事業承継士。一級建築士。著書:『京大アメフト部出身、オールジャパン4度選出の組織変革コンサルタントが見つけた 仕事でもスポーツでも成長し続ける人の「壁をうち破る方法」』『ひとつ上の思考力』『組織に「成長」と「成果」をもたらすマネジャーの教科書』。Xアカウント: @t_yasuzawa

【関連記事】

■ 全社で取り組むITプロジェクトはなぜ失敗するのか?(渡邉亘 経営コンサルタント)

■ 個人情報を守りながら生成AIに自分のことを知ってもらうには(横須賀輝尚 経営コンサルタント)

■ 生成AIをあなた好みのキャラにできる「キャラGPT」を作ってみよう(横須賀輝尚 経営コンサルタント)

■ 自分の性格や趣味をよく知る生成AIと雑談を楽しむ方法(横須賀輝尚 経営コンサルタント)

■ ChatGPTであなた専用の雑談相手を作る方法(横須賀輝尚 経営コンサルタント)

編集部より:この記事は「シェアーズカフェ・オンライン」2024年12月9日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はシェアーズカフェ・オンラインをご覧ください。