昭和天皇(以下、陛下という。践祚以前の陛下を裕仁親王、皇太子あるいは殿下という)は1926年12月25日に践祚し、第124代の天皇となった。この日を境に年号が大正から昭和に改元され、今年、2025年は昭和百年にあたる。

陛下は、21年11月25日から大正天皇の摂政時代5年余りを経て、日本国の統治権を総攬する旧憲法下の元首として先の未曾有の大戦を経験した後、46年11月3日に公布された新憲法下では象徴天皇として、89年1月7日の崩御までの凡そ70年間、一貫して国民を信じ、国民からも信頼される存在であり続けた。

01年4月29日に生まれた迪宮裕仁親王殿下は08年から14年まで6年間、学習院初等科で学んだ。その5年次の7月までは乃木希典院長が院内に寄宿して訓育に当り、教科は石井国次が6年間、修身、国語、歴史、算数、理科の全てを担任した。初等科終了後は、中等部へは進まず14年4月に高輪東宮御所内に設けられた御学問所で21年2月28日まで、13歳から19歳までの7年間、数名のご学友と共に進講を受けた。

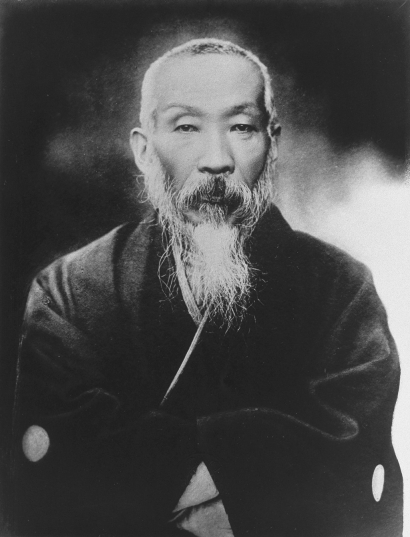

本稿ではその多岐にわたる進講のうち、人徳や見識を育む帝王学というべき「倫理」を講じた杉浦重剛の人となりと進講の中身について概観する。

杉浦重剛(1855〜1924)

Wikipediaより

■

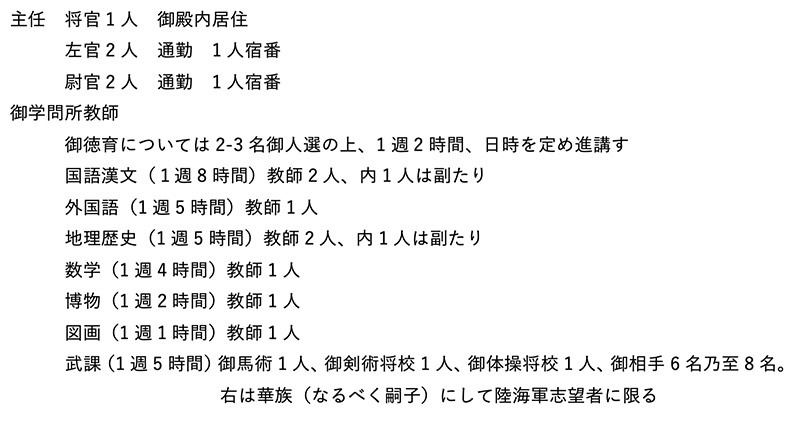

学習院院長乃木大将は、皇太子が初等科在籍中の1911年(明治44年)9月頃から、中等科に進学するより「別個の特別教育」を受ける方が良いと考え、後に同所幹事となる小笠原長生海軍大佐と以下のような御学問所の組織や科目を練っていた。(児島襄『天皇Ⅰ若き親王』文春文庫。以下、「児島本」)。(以下、漢数字をアラビア数字に、カタカナを平仮名に改めている)

「御徳育」とは「倫理」のことだが、レナード・モズレーは『天皇ヒロヒト』(以下、「モズレー本」)で「修身」と書き、良子女王殿下の御学問所教育主任後閑菊野も「杉浦先生を偲ぶ」(後述の「回想本」収録)で、「先生は大正7年以来毎週一度御殿にお上がりになりまして、殿下に修身科のご進講を申し上げられました」と記している。筆者は、女王殿下には「修身」、皇太子殿下には「倫理」の語が相応しいと感じる。

杉浦は皇太子への進講に加えて、18年1月19日に婚約内定が報じられた良子殿下へも久邇宮邸に設けた御学問所で5年余り進講を行った。これに陪席した後閑は「先生の御進講の範囲は極めて御広く、修身倫理の根本道徳を御説きになる」だけでなく「日常の色々の行いを実に簡明に力強く御申し上げになりました」とも回想している。

この乃木案は宮内庁に提出され、検討が加えられた後、14年4月1日までに(始業式は5月9日)次のような陣容が整えられた。

総裁:東郷平八郎元帥、副総裁:浜尾新東宮大夫(元東大総長)、幹事:小笠原長生海軍大佐、評議員:大迫尚俊学習院長(海軍大将)、山川健次郎東大総長、河合操陸軍少将、竹下勇海軍少将、御用掛(教師):白鳥庫吉東大教授(歴史)、石井国次学習院教授(数学・地理)、飯島忠夫学習院教授(国語・漢文)、服部広太郎学習院教授(博物)、土屋正直東宮侍従(仏語)、日高秩父内務大臣秘書官(習字)

ここで気付くのは「倫理」の教師の名がないことだ。その事情について、杉浦重剛先生顕彰会が1984年に発行した『回想杉浦重剛 その生涯と業績』(以下、「回想本」)に寄せた「杉浦重剛翁」で幹事の小笠原長生はこう述べている。

杉浦重剛翁の御用掛拝命は5月23日になっている。これは倫理進講者の人選について、東郷総裁以下選考委員が、慎重の上にも慎重に考慮したためで、容易に決定しなかったのも当然ではないか。国士はある。精神家はある。皇漢学者もある。敬神家もある。が、その全てを備えて、同時に世界の大勢の事情にも通じ、時代の推移を観破するの明を有し、一面科学的知識も豊富で自由に外国書も読み得、頑冥ならず、ハイカラに偏せず、とこう並べたてて、さぞ世間を見渡してみ給え、果たしてこれだけの資格を完全に具備した人があるだろうか。先ず無いとしておけば無難だが、無いでは済まされない。是が非でも捜し出さなければならぬ重大なお役目だから、総裁を初め一同日々額を集めて熟議の結果、唯一人立派な適任者を発見した。それが杉浦翁であることはいうまでも無い。

その辺りを「児島本」は、「新聞人事にあげられた山川東大総長はひたすら固辞した。杉浦重剛は東宮大夫浜尾新が推薦し、・・何度か足を運んで承知させた」と書いている。が、杉浦の弟子で歌人の大町桂月は「回想本」で「山川氏に掛け合うと頭を掻いて、“恥ずかしいが、大学教授中には一人も然るべき人が無い”・・“いよいよ其人が無いならば自分で引き受けますが、民間に唯一人、最適者がある”と云って先生を推薦した」とし、「詮議の末・・浜尾男が赴いて先生に説き勤めた」と記している。

小笠原は前述に加え、杉浦没後の逸話として「頭山満翁に“文部大臣の適任者は誰人でしょうか”と問うと“杉浦翁より他にない”と言われた」と述べている。初代の森有礼と言い、「大日本帝国憲法」や後述する「教育勅語」の草案作成に尽力した第6代の井上毅と言い、文部大臣とは本来こうした傑物が担うべき重職である。

では、この杉浦の経歴はどういうものか。1855年(安政2年)膳所藩の藩儒を父に生まれ、藩校「遵義堂」で習字、漢籍素読、礼儀作法、武芸などを学び、私塾でも儒学と洋学(蘭学、英語、数学、理化学など)を修めた。1870年からは第一期「貢進生」(藩推薦の奨学生)として大学南校(後の東京大学)で英語と理学(自然科学)を学んだ。同期に鳩山和夫(首席、鳩山一郎の父)、小村寿太郎がいた。1876年からは3年余り英国に留学、化学、物理、数学の研究に没頭した。

没頭の度が過ぎて身体を壊し帰国を余儀なくされるのだが、その科学者たる一面を日本中学校教員だった寺崎留吉は「回想本」にこう記している。世間では杉浦を「漢学一点張りで当世風の知識に欠けて居る」というが、「科学雑誌『ネーチュア』に投稿した論文」で「凡そ生物進化の皆物は蛋白質の複雑なる”イソメリズム“にあると説破」したことが「独逸の進化学の白眉ヘッケル氏の摘発するところとなり、有力なる参考文献なりとして其著書に引用される」ほどであった。

1880年の帰国後は教育者の道に進み、2年後27歳にして東京大学予備門長、そして文部省参事官兼専門学務局次長となり、東京英語学校(後に「日本中学校」、現在「日本学園高校」)を同志らと創立した。また自宅を私塾「称好塾」にし、学生と起居を共にしながら1924年2月に没するまで訓育に努めた。東京英語学校・日本中学校は横山大観、上田敏、岩波茂雄、吉田茂、荒木貞夫らを輩出した。

1887年には『教育原論沿革史』(Oscar Browning著)を翻訳、自らも『日本教育原論』を著した。90年には第一回衆院選挙に当選したが半年で辞任、翌年に三宅雪嶺らと創刊した雑誌『日本人』(後に『日本及び日本人』)で、日本古来の美風を守るための「日本主義」を主張しつつ、教育に力を注いだ。若くして和漢洋の学を修めた杉浦の「日本主義」は精神論や観念論ではなく、「立身、斉家、処世、報国、博愛」の倫理の体得とその実践を説いている。

三宅は「回想本」の「杉浦天台道士」(天台道士は杉浦の号)なる一文で、杉浦を吉田松陰(1830年-1859年)と品川弥次郎(1843年-1900年)に連なる丁度12歳違いの系統として、次のように評している。筆者は品川を勉強していないが、松陰と杉浦の分析として大いに頷かされる。

子弟の関係がないとしても・・共通の点の蔽うべからざるものがある。堅苦しいようで才子であり、新知識を採入れるに努めて、何処までも日本を本位にして立とうとする。何れも気節を重んじ、名分を厳にするようで、風流気に富んでおる。詩か歌か、何か芸術関係のことを好み、其の能に富む。・・必ずしも功を求めず、即興を以て成る。漢学を修めても漢学者にならず、洋学を修めても洋学者と趣を異にする。

斯くて、浜尾東宮大夫いうところの「帝王学進講」を担うこととなった杉浦はその時の心境を、「特別に帝王の学というものを学んだ人はあるまいから、誰が一番適任じゃということはあるまい」としつつ、「この最難事を人に譲るのはいかん・・・帝王の学というものは、その極致は一視同仁ということだろうと思う」と述べた。だが、拝命後の処世は慎重を極めた。

即ち、倫理進講の内談を受けると暫し返答の猶予を請い、友人、知人、門下生など主な人々に意見を訊ねる一方、靖国神社、松陰神社に参詣して神慮を仰ぎ、乃木将軍、小村元外相の墓に端座して祈念するなど、凡そ人の成し得る限りにおいて受けるや否やの覚悟を練り、愈々決心した後、家人に「杉浦は御学問所御終了まで死なぬ」と言った。

(その②「ご進講の題目と内容」につづく)