brainmaster/iStock

コロナワクチンについては、接種開始当時から安全性にロット差があることが指摘されていた。2024年12月17日に開催された参議院予算委員会で、川田龍平議員が「コロナワクチンの安全性にロット差はあるか」と質問したところ、福岡厚労大臣は「ロット差については特段の懸念は報告されていない」と答弁している。

前回、筆者は、浜松市の開示データを用いて、特定のロットの接種をうけた高齢者に死亡者が多発したことを報告した。

先の報告では、接種回数によって、死亡率に差があるかを検討するにあたっては、その接種回数の最終接種者のみを調査対象とした。すなわち、2回目接種群には、2回目接種後に死亡して3回目接種を受けていない場合と、3回目以降の接種を受けずに最終観察日の2024年6月30日まで生存した接種者を含めた。

その結果、各回の接種群における死亡者の割合が高くなり、各接種群間におけるロット差の検討は可能であるが、各ロットの死亡率の検討はできていない。

そこで今回は、沼津市の開示データを用いて、接種者全員を対象に、コロナワクチンによる死亡率のロット差を検討した。ワクチンを接種後に死亡したとしても、その多くは偶発的なもので、死因とワクチン接種との因果関係は多くの場合不明である。

医師は、予防接種法により、死亡が予防接種との関連が疑われる場合については、医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ報告することが要請されている。2024年10月の時点で、コロナワクチン接種後死亡者の報告数は2,200件以上あるが、このなかには、接種と因果関係がある場合と因果関係がない偶発的な場合とが含まれていると考えられる。

厚生科学審議会副反応検討部会でワクチン接種と死亡との因果関係が検討されているが、これまで検討された2,283件のうち、因果関係が否定できないとされてα判定を受けたのが2件、因果関係は認められないとされてβ判定を受けたのが11件、残りの99.4%は、情報不足等により評価不能とされγ判定であった。

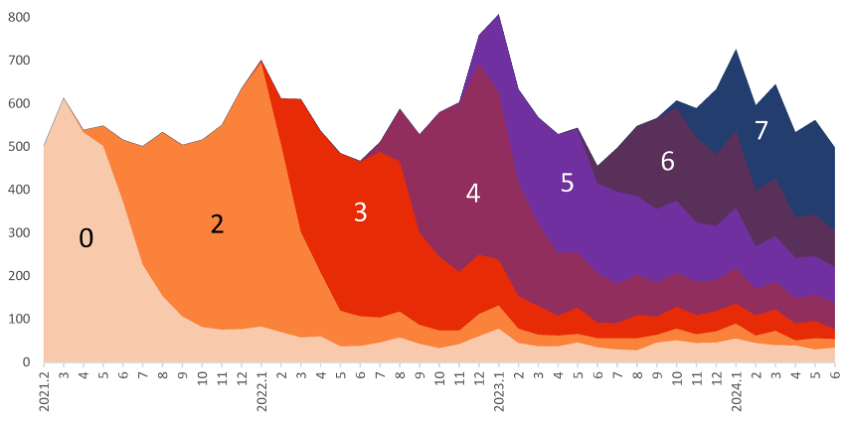

図1は、浜松市の開示データを用いて検討したコロナワクチン接種回数別の死亡数の推移を示す。ワクチン接種後の死亡は接種直後のみでなく、接種後長期にわたって観察される。それゆえ、各ロットの死亡率を算定するには、接種直後のみではなく、全期間で観察された死亡数を用いることが必要である。すなわち、各ロットの全接種回数を、該当するロットの接種歴がある死亡者におけるそのロットの接種回数で割って死亡率を求めた。

図1 80歳以上の高齢者におけるコロナワクチン接種回数別の死亡者数

宜保美紀氏作図

沼津市の人口は、2024年の時点で、18万7,800人である。2021年2月1日から2024年3月31日までにおけるコロナワクチンの総接種回数は68万6,243回であった。この間の死亡者の総数は、8,808人で、そのうちワクチン接種者は6,136人で70%を占めた。死亡者は、同じロットを複数回接種されていることがあることから、死亡者における各ロットの接種回数の総和は21,782回にのぼった。

ファアイザーワクチンの接種回数が、57万1,390回で全体の83%を占めたので、以下は、ファイザーワクチンに限って検討を行った。

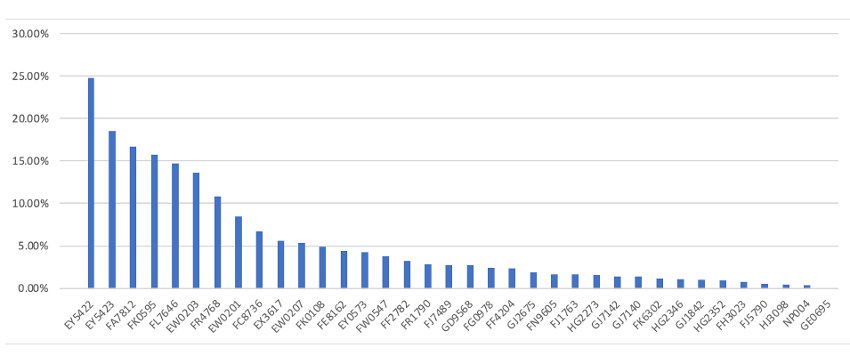

図2には、182種類のロットから無作為に選択した36種類のファイザーワクチンのロット別死亡率を示す。最も、死亡率の高いEY5422の24.8%からGE0695の0%まで幅広く分布し、大きなロット差が認められた。

図2 全接種者を対象にしたファイザーワクチンのロット間における死亡率の違い(沼津市)

表1には、死亡率が上位5ロットと下位5ロットの全接種回数と該当するロットの接種を受けた死亡者の接種回数、死亡率を示す。ファイザーワクチンの全接種回数は、571,390回、死亡者の該当するロットの接種回数の総数は17,996回なので、各ロットの死亡率の平均は3.1%であった。

表1 全接種者を対象にしたファイザーワクチンのロット間における死亡率の違い(沼津市)

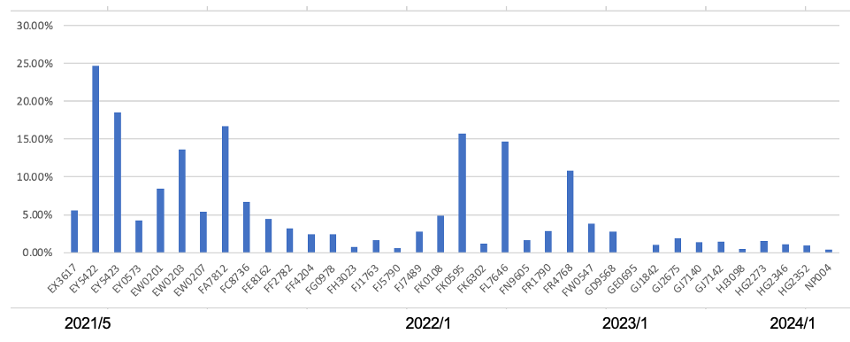

図3にはワクチンの接種時期による死亡率の違いを示す。接種開始早期の2021年7月までと2022年2月から3月にかけて使用されたロットの死亡率が高かった。

図3 ワクチンの接種時期による各ロットの死亡率の違い(沼津市)

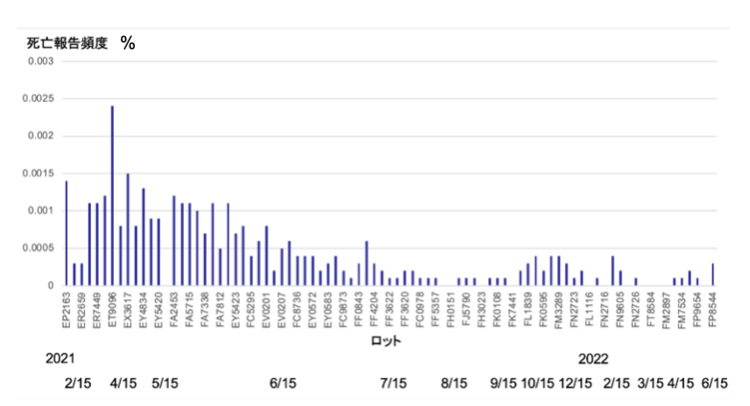

厚労省は、各ロットの納入時期と死亡報告頻度を公表しているが、沼津市における検討と同様ロット間で大きな差が見られ、死亡報告頻度の高いロットは、2021年7月までに集中していた(図4)。

図4 ワクチンの納入時期による各ロットの死亡報告頻度の違い

厚生科学審議会資料により筆者作図

接種開始早期は、主に高齢者が接種対象であったことが、この時期に使用されたロットの死亡報告頻度が高い理由とも考えられるが、2021年2月から4月に、若年者や壮年者が主の医療従事者を対象にした先行接種で使用されたロットの死亡報告頻度も高いことから、接種対象の違いのみでは説明がつかない。

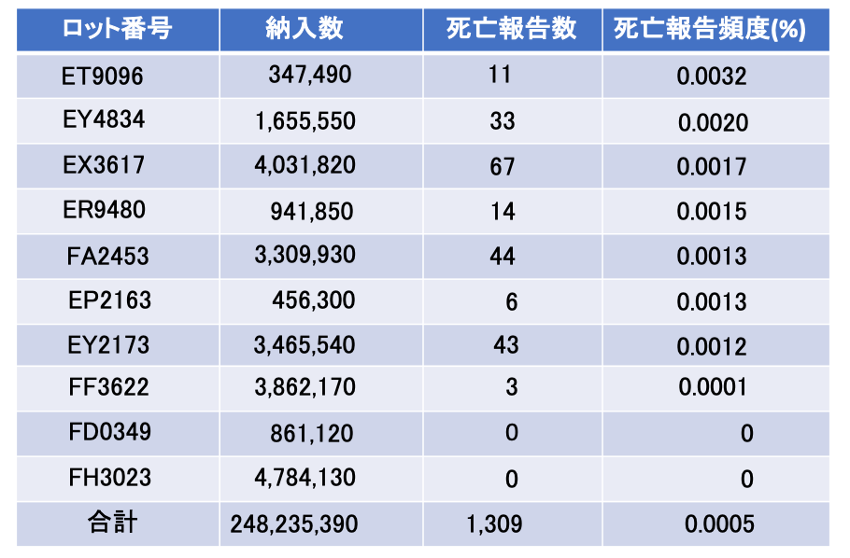

表2には、厚労省の発表する各ロットの納入数と死亡報告数、死亡報告頻度を示す。ファイザーワクチンの納入総数は2億4,800万回分であり、死亡報告件数は,1,309件、死亡報告頻度は0.0005%であった。厚労省の発表する死亡報告頻度と沼津市における死亡率には大きな違いがあった。

表2 コロナワクチン各ロット別死亡報告頻度

第93回厚生科学審議会資料

この大きな違いは、沼津市の検討で用いたワクチン接種後の死亡報告数と厚労省の発表する死亡報告数の相違に由来する。沼津市の場合、ワクチン接種後の死亡者の全てを含むが、その多くは偶発的なものと考えられる。

ワクチン接種後の死亡例に対して、ワクチン接種と死亡との因果関係を否定することは、副反応検討部会で判定を受けているのが0.5%に過ぎないことからわかるように容易ではない。それゆえ、ワクチンの安全性を評価するには、多くの死亡例の情報を集めるのが望ましい。

厚労省の発表は、2021年3月から2022年10月の期間に納入されたワクチンの死亡報告数である。この期間の全国における死亡数は246万人であった。沼津市の例から、ワクチン接種後の死亡は死亡者全体の70%を占めることから、この期間における全国のワクチン接種後の死亡者は172万人と推定される。このうち、PMDAに報告があったのは、1,309人、0.05%であった。また、この期間の日本の超過死亡は26万人であることから、超過死亡に対する死亡報告数の割合は0.5%である。

今回の検討で、厚生科学審議会副反応検討部会にあがっているのは、ワクチン接種後死亡例のごく一部であることが判明した。

厚労省の公表する各ロットの死亡報告頻度と沼津市の開示データを用いた各ロットの死亡率には、大きな隔たりがあるが、日本でコロナワクチンの接種を開始した初期に使用したロットの死亡率が、その後のロットと比較して、極めて高いことは共通している。

福岡厚労大臣の発言のように、国はワクチンにロット差があることを認めていない。ロットによって、接種後の死亡率に大きな差があることは、ワクチンと死亡との因果関係を示す傍証になりうるからであろう。