総務省が21日に発表した1月の消費者物価指数(CPI)は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.2%上昇し、3カ月連続で伸びが拡大しました。生鮮食品を含む総合指数は4.0%上昇し、2年ぶりに4%台となりました。

消費者物価3.2%上昇 1月、生鮮食品を含む総合指数は2年ぶり4%台 https://t.co/XdK7Zdf68B

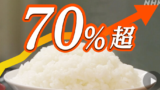

コメ類は70.9%プラスと、比較可能な1971年1月以来最大の上昇幅に。生鮮野菜は36.0%上昇で、キャベツは約3倍、白菜は約2倍でした。 pic.twitter.com/9IQzKCUCtC

— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) February 21, 2025

生鮮食品は21.9%上昇し、特に生鮮野菜は36.0%上昇しました。キャベツは約3倍、白菜は約2倍、みかんは37.0%値上がりしました。生鮮食品を除く食料も5.1%上昇し、コメ類は70.9%の大幅な上昇となりました。国産豚肉は6.6%、外食は3.1%上昇し、すしやおにぎりの価格も上がりました。

1月全国消費者物価指数

・総合 +3.6%→+4.0%

・除く生鮮食品 +3.0%→+3.2%

・除く生鮮食品+エネ +2.4%→+2.5%完全に生鮮食品主導ですね。野菜+36.0%、穀類+18.4%、果物+22.7%。 pic.twitter.com/H2Td6eODaJ

— 小菅 努 (@kosuge_tsutomu) February 20, 2025

生鮮を含む総合だと4%上昇。食料品を中心とするインフレで多くの消費者の体感の物価高はそれ以上だろう。

利上げで物価を抑えるのなら、3月18~19日も4月30日~5月1日も連続でどんどん利上げすべきだが、そうすれば債券相場は暴落する。… https://t.co/7PIHwgXfDq— 磯野直之 (@IsonoNaoyuki) February 21, 2025

Ibrahim Akcengiz/iStock

エネルギー関連では、ガソリンが3.9%上昇し、政府の価格抑制策の補助縮小が影響しました。電気代は18.0%、都市ガス代は9.6%上昇し、エネルギー全体で10.8%の上昇となりました。

ガソリンこそインフレの元凶なのに、減税してどうするの。

一度減税が当たったからといって、インフレの最中に何とかの一つ覚えみたいに減税ばかりいってると、バカにされますよ。 https://t.co/eptAzHKzE3— 池田信夫 (@ikedanob) February 21, 2025

家庭用耐久財が3.9%上昇した一方で、サービスは1.4%上昇にとどまっています。総合では+4.0%の上昇ですが、消費者が頻繁に買うものの値段が爆上がりしているので、体感する物価上昇率は凄まじいと思います。

ちなみに総合では+4.0%の上昇ですが、消費者が頻繁に買うものの値段が爆上がりしているので、体感する物価上昇率は凄まじいと思います。米の+70.9%は強烈すぎます。米の値段が去年と比べて1.7倍になっているということですからね。 https://t.co/eOGfpnIlW9 pic.twitter.com/saX2RO5veF

— ゆきだるま@億り人 (@snowball_inves) February 21, 2025

実際にはCPIの方が実体経済の状況を正確に反映できていない可能性があると指摘する向きもあります。

日銀の生活意識に関するアンケート調査でも今の体感物価上昇は大体年率10%で、日銀関係者はこの話をする時に「まあ消費者はそういうものですから」で流しがちだけど、CPIの方が実体に即してないんだってば。 pic.twitter.com/P6IjlYqw6I

— Shen (@shenmacro) December 26, 2024

日本企業は価格の引き上げに対して強い抵抗を持ち、これまでステルス値上げで対応してきたため、表面的なインフレ率が抑えられてきた側面があります。

日本って欧米よりインフレしてない、日本すごい論はあったが、日本企業って値上げにものすごい抵抗あるし、ステルス値上げでしのいできたからな。東京の中途半端な居酒屋とか行くと(最初は思い出補正かと疑っていたが)本当に素材が酷くなった。 https://t.co/F0Rph0JoOJ

— Kazuki Fujisawa (@kazu_fujisawa) February 21, 2025

インフレが続くのは円安も大きな要因です。日本円はすべての主要通貨に対して独歩安の状況にあります。

インフレが続いています。9月の消費者物価指数は前年同月比で+2.8%で、多少緩和されたものの、それでも目標の2%を超える水準が続いています。ただ原油価格はロシア・ウクライナの開戦時に1バレル120ドルまで上昇しましたが、今は80ドル台まで下がり、小麦価格に至っては開戦時の価格を下回っています。… pic.twitter.com/P8gBVhcmJJ

— ちゃん社長 (@Malaysiachansan) October 27, 2023

政府の政策によってインフレが収まる気配は全くありません。

インフレが加速してCPIが4%を超えたというのに、与野党で減税バラマキ合戦をやってる日本の政治家はどうなってるんだ。みんなマクロ経済学を知らないのか? https://t.co/fTzkeSmzv2

— 池田信夫 (@ikedanob) February 21, 2025

左派も右派も消費税を下げろ所得税を下げろと言うが、貰うものを減らそうとは言わない。政府に金が足りないので、インフレになるかツケを将来世代に回すかになる。本当に目の前のことしか考えられない人ばかりになった。

— 戯画兎 (@giga_frog) February 19, 2025

参照:インフレが加速しているとき、バラマキ減税をやってはいけない 池田 信夫

消費者物価指数(CPI)とは、消費者が購入する商品やサービスの価格変動を測定する指標です。具体的には、食品やエネルギー、家賃、交通費、医療費などの日常生活に必要な商品やサービスの価格を基に算出されます。

インフレで一番打撃を受けるのは金融資産をほぼ銀行預金にしている高齢者。3千万円の預金で4%のインフレなら毎年120万円減価する。6%なら年金分は吹っ飛ぶ。… https://t.co/UKUKpkHE8G

— 馬場正博 (@realwavebaba) February 21, 2025