2022年2月24日、ロシアによる侵攻で始まったウクライナ戦争。現在までにウクライナ軍の死者は4万人を超え、ロシア軍は約9万人と言われている(NHK報道)。

一刻も早く、終結させることが求められるが、今月12日、北大西洋条約機構(NATO)本部(ブリュッセル)で開催されたウクライナ支援を調整する会合で、ヘグセス米国防長官が驚きの発言をした。

ヘグセス米国防長官インスタグラムより

ウクライナ戦争のこれからについて

- ウクライナが2014年以前の国境に戻ることは非現実的で、幻想的な目標

- ウクライナのNATO加盟は現実的ではない

- ウクライナの安全保障は欧州及び非欧州の部隊によって支えられるべき。米国によってではない

と断言したのである。

また、ウクライナに平和維持隊が派遣される場合、NATOの任務の一部としてではなく、「NATO条約・第5条の適用外であるべきだ」と主張した。第5条は、加盟国に対する武力攻撃は全加盟国への攻撃と見なし、防衛に協力すると定めている。

さらに、NATO加盟国が目標とする国内総生産(GDP)比2%の国防費支出を5%に引きあげるべきとも述べた。

その場にいた欧州関係者は大きな衝撃を受けたようだ。

筆者は一連の発言に衝撃を受けた一人だ。「本当にそれでいいのか?」という思いが消えない。

「欧州のこと(安全保障)は欧州で」という主張は、一見、「一理ある」と聞こえるかもしれないが、1940年代末から80年近く続いてきた安全保障体制・米欧の協力体制を崩すことを意味する。私たちはこの安全保障体制の枠組みの中で、生きてきた。これからどうなっていくのか。

「ウクライナ、欧州外し」でも平気?

同日、トランプ米大統領がロシアのプーチン大統領と電話会談し、ウクライナでの戦争を終結させるための交渉を開始することで合意したと述べ、さらに衝撃が広がった。

戦争の当事国となるウクライナやウクライナを支援してきた欧州指導部の頭越しで話が進み、しかも正式な交渉が始まる前の「合意」は噴飯ものに匹敵すると言えよう。

その後も、独ミュンヘンで開催されている安全保障会議(14-16日)で、米国のヴァンス副大統領が欧州大陸が直面する最大の脅威はロシアや中国ではなく欧州「内部から」来るものだと、欧州の民主主義を痛烈に批判した。

トランプ米政権とNATOや欧州連合(EU)側との軋みは深まるばかりだ。

「最初の衝撃」となった、ヘグセス氏の発言をかみ砕いて考えてみたい。

なぜ問題なのか

トランプ氏は「米国を優先する」と主張して大統領選に勝利した。このため、これに沿った政策を繰り出すだろうと大体の予測はできていた。バイデン前政権のようにはウクライナ支援を続行せず、手荒な交渉条件をウクライナに提示し、これを吞ませることでウクライナ問題を「解決する」のではないか。そのような懸念もあった。

今回のヘグセス氏の演説、そしてその後のトランプ大統領の言動を見ると、まさに「米国優先」が中心にあることが分かる。

なぜ問題なのか?

真っ先に頭に浮かぶのは、以下の点が「プーチン大統領が当初から望んでいたことを後押しする路線だから」だろう。

- ウクライナが2014年以前の国境に戻ることは非現実的で、幻想的な目標

- ウクライナのNATO加盟は現実的ではない

ロシアは2014年、ウクライナの一部であるクリミア半島を不当に併合。現在までに、ウクライナ領土の約5分の1を支配している。

主権国家であるウクライナの国土の一部が他国に併合されていても、この状態を「受け入れよ」とヘグセス氏は事実上提案していることになる。

日英の報道を見ると、「これが現実なのだから」「バイデン前政権も実はそう思っていたが、口に出して言わなかっただけ」と指摘する人もいた。

しかし、「これが現実なのだから」と割り切っていいものだろうか?

ウクライナのNATOへの加盟についてだが、プーチン政権下のロシアはNATOの東方拡大に危機感を持っており、ウクライナには絶対に加盟をしてほしくないと思っている。米政権に「ウクライナのNATO加盟は現実的ではない」と言ってもらえれば、渡りに船なのである。

そこで、「なぜ問題なのか」の1つの理由は、先に書いたが「ロシアの望む条件にぴったり」であることだ。逆に言うと、ウクライナが望んでいたこととは、正反対なのだ。

主要国が侵攻した国の意に沿うことに同意する・・・この状況は第2次大戦前夜をほうふつとさせる。

ミュンヘン会談と宥和策に酷似?

ヒトラー率いるナチス・ドイツは、1933年に国際連合の前身となる国際連盟を脱退し、2年後に再軍備を宣言した。1938年3月にはチェコスロバキア(当時)に対し、ドイツ人居住者が多いズデーテン地方の割譲を求めた。

1938年9月、ズデーテン問題を解決するため、英仏ドイツ・イタリアの首相らがミュンヘンに集まった。大きな犠牲を伴った第一次大戦の後で「また欧州で戦争を起こしてはいけない」という思いが強く、ヒトラーがズデーテン割譲は最後の要求と主張したこともあって、チェンバレン英首相らは併合を認める。

しかし、1939年3月、ドイツはチェコスロバキア全土を実質的に掌握し、9月にはポーランドに侵攻する。英仏が宣戦布告し、第2次大戦が勃発する。

チェンバレンは対独宥和策を大きく批判されることになる。

この文脈で、今回のトランプ政権の一連の言動を「対ロ宥和策」と呼ぶ人もいる。

「2014年以前の国境に戻さない」ことの意味

もしクリミア及びほかの支配地域を「ウクライナに戻さないこと」を認めてしまうと、主権国家(ウクライナ)(の一部)が他国(ロシア)に併合されてもよい、と認めてしまうことになる。

これは国際法に違反する・国際社会の規範を破る・・・といったレベルの話ばかりではなく、大きな懸念は「ウクライナのほかの地域・国に侵攻あるいは併合をしても大丈夫」という間違ったメッセージを与えてしまうことだ。

ロシアと国境を接する複数の国が近い将来、侵攻される不安が高まる。下の地図のフィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニアなどの位置を見ていただきたい。

ウクライナ自身も、数年後にまた侵攻されてしまうかもしれない。

ロシアに隣接する国(グーグル・マップより)

「欧州の安全保障は欧州の手で」

ヘグセス米国防長官は

ウクライナの安全保障は欧州及び非欧州の部隊によって支えられるべき。米国によってではない。

とも述べていた。

「ウクライナ=欧州=の安全保障は欧州及び非欧州の部隊によって支えられるべき」という発言は、誤解を招くような表現ではないかと思う。「それもそうだな、欧州のことは欧州(自分たち)でやるべきだし、これまでは米国に頼りすぎていた」「欧州も、国防予算を増やさなきゃな・・・・」という流れになりがちだ。

しかし、まずは今までの大前提を思い出してみたい。つまり、米国と欧州は分かちがたく結びついてきた。「結婚」といってもよいかもしれない。

第2次大戦終了の1940年代半ば以降、戦争で荒廃した欧州に対して米国が「マーシャルプラン」などで復興を助けている。

また、冷戦の到来によって世界は米国を中心とする資本主義圏(「西」)とソ連を中心とする共産圏(「東」)とに分かれたが、この時、以下の動きが発生した。

外務省の説明を参考にすると、「東西対立の激化の中で、1940年代後半から西欧防衛同盟の必要性が強調され、まず、英、仏、ベネルクス3国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)の5か国によるブリュッセル条約機構(1948年3月)が成立」する。

その後、「ブリュッセル条約加盟5か国がその目的を達成するには米国の支援を必要としたこと」、「米国も西欧防衛の必要性を認識したこと」によって、1948年11月、米上院において米国の対西欧防衛協力を明確に打ち出した決議を経て、1949年4月4日、ブリュッセル条約加盟国を中心とし、米国、カナダの北米2か国及び欧州10か国により「北大西洋条約」が署名され、同年8月24日に発効した。

米国と欧州の双方が互いを必要としていた、その結果、結びつきができたというわけである。

NATOとワルシャワ条約機構

NATOに対抗して1956年に発足したのが、「ワルシャワ条約機構」(本部モスクワ)である。しかし、1989年の冷戦終結から東欧革命がはじまり、1991年には解散してしまう。同年末、ソ連が崩壊した。(ちなみに、ロシアのプーチン氏の頭の中には冷戦構造がまだ生きているといわれている。ソ連及び東欧圏の崩壊を残念に思っているのもプーチン氏である。)

1940年代後半から1989-90年まで続いた東西の冷戦で、「西側陣営」という枠組みの中で米国と欧州(特に西欧)は一心同体だった。英語で「theWest(西側)」と言えば、西欧ばかりではなく米国も含む。日本でいうところの「欧米」にあたる。

「米国抜きの西側」というのは文化、歴史、貿易や軍事戦略的にはあり得ない。少なくともそれが、第2次大戦後からこれまでの共通認識だった。

「対ソ連共産圏」、そしてソ連崩壊後は「対ロシア圏」に対して米国とともに向き合う想定でやってきたNATOにとって、「欧州のことは自分たちで」「米国は軍隊を派遣しないから」と急に言われても、反応に窮してしまう。

NATO加盟国とは

NATOの加盟国は、現在32カ国に上る。

ベルギー、カナダ、デンマーク、仏、アイスランド、伊、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、英、米(以上、原加盟国12か国)、ギリシャ、トルコ(1952年2月)、独(1955年5月当時「西独」)、スペイン(1982年5月)、チェコ、ハンガリー、ポーランド(以上1999年3月)、バルト3国(エストニア、ラトビア、リトアニア)、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア(以上2004年3月)、アルバニア、クロアチア(以上2009年4月)、モンテネグロ(2017年)、北マケドニア(2020年)、フィンランド(2023年)、スウェーデン(2024年)である。

米国抜きでウクライナは勝てるのか?

米国からの財政及び軍事支援がなくなったら、ウクライナは戦争に勝てるのだろうか?

BBCの安全保障担当記者フランク・ガードナー氏はポッドキャスト「ウクライナキャスト」(12日配信)の中で、「もし米国がウクライナへの支援を止めたら、その穴を欧州諸国が埋められるのか?」と聞かれて、こう答えている。

「武器供与の面からは、とてもじゃないが、穴は埋められない。ウクライナの国民に聞けば、『戦い続ける』という答えが返ってくるが、勝つことはできないのが現状だ」。

ガードナー記者はロシアの軍需産業が巨大であることを指摘し、「毎日1000人もの戦死者を出しても、また新たに1000人もの兵士を動員できる。ウクライナは残念ながら、同じことはできない」。

英国、フランス、ドイツ、フランス、スウェーデン、フィンランドなどの欧州諸国がウクライナに平和維持目的で兵を派遣する可能性はあるのか?

「あり得るが、ロシアとウクライナの国境は1500キロほどの距離になる。すべての場所を守り切るのは難しいだろう。欧州諸国はポーランド以外は軍隊の規模を縮小してきたし、これほどの距離を十分に防衛する人的資源が十分ではない」。

コストも問題だという。「精度が高い平和維持活動に従事するのであれば、その業務としてはバッファゾーンでのパトロールがあるだろうし、ロシア側からの侵入行為に反撃する能力が求められる。空中偵察隊が必要となり、国境付近にはF16戦闘機を飛ばし、ウクライナの上空をロシアの軍用機が飛んで来たら撃ち落とし、ロシアが地上を戦車でやってきたら、これを破壊する必要もあるだろう」。

「とてもじゃないが、穴は埋められない」-これがガードナー記者の見立てなのだ。

ウクライナ支援は米国がトップ

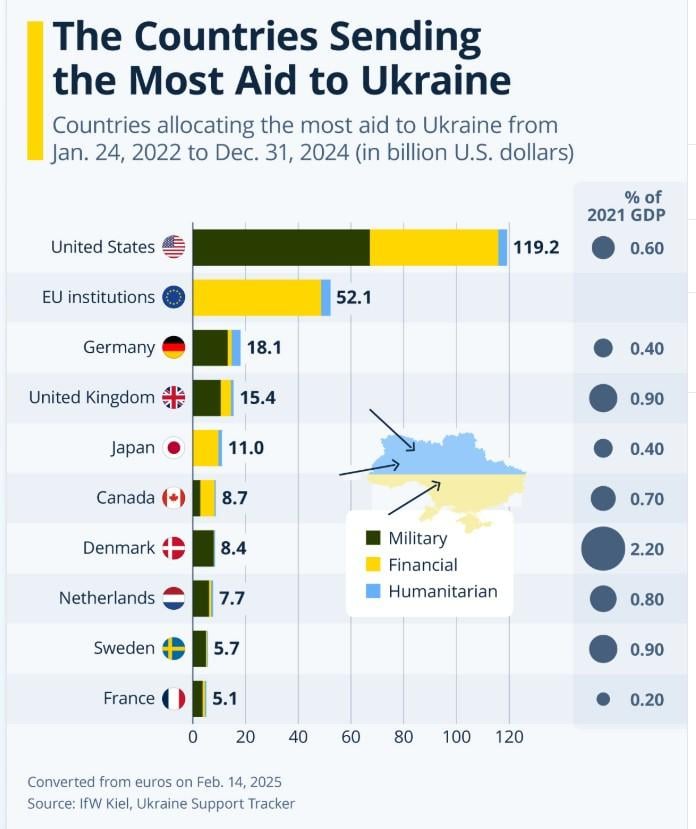

調査会社「statista」によると、ウクライナ支援の規模の大きさランキングで、米国はトップを占める。2022年1月末から昨年12月までの軍事、財政、人道支援の合計金額を比較した。以下のグラフで軍事は黒、財政は黄色、人道支援は青色である。

米国は合計1192億ドル(約18兆円)で、軍事支援の金額が半分強を占めることが分かる。欧州諸国の中で軍事支援の規模が大きいのはドイツと英国だ。

ウクライナ支援の規模の大きさランキング

(statistaのウェブサイトから、キャプチャー)

編集部より:この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2025年2月23日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。