wen ya/iStock

70年代の石油燃料にたよっていた時代から燃料多様化の時代へ

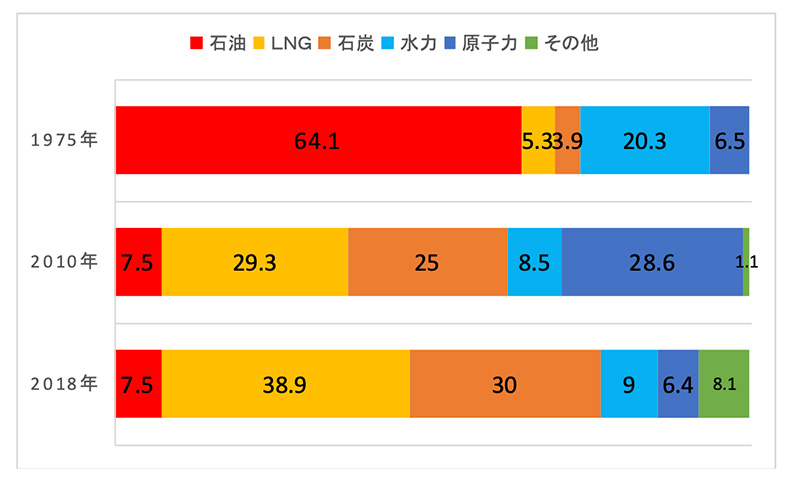

図1は日本の電源構成比率の推移を示しています。一番上がオイルショック時の1975年です。70年代以前は石油の値段が安かったため、石油火力発電の割合が多く全発電量の64%も占めていました。70年代に入ってオイルショックにより石油の値段が何倍にも上がりました。値段が上がっただけではなくて、お金を出しても手に入らなかったわけです。

図1 日本の電源構成比率の変化(単位は%)

電気事業連合会資料より

その対策として電力各社が行った政策が2つありました。1つは「原子力発電の新増設」、もう1つは「火力燃料をLNG、石炭へとシフトさせること」です。

その結果、真ん中の段は2010年(東日本大震災の前年)の電源構成比率です。原子力発電28.6%、LNG29.3%、石炭25.0%、上位の3種が30%弱になっていて、かなり理想に近い値です。石油火力も7.5%残っています。

なぜ理想的かというと、どれか1種類の燃料の輸入が減少した場合でも、影響を最小限に抑えることができます。地域独占、垂直統合型の電力会社の体制でこのような比率を実現しました。電気料金も安価で安定していました。

一番下が、2018年です。東日本大震災の影響でこの理想的な電源構成は一変してしまいました。原子力発電所が停止したため、原子力の比率は28.6%→6.4%まで減少しました。原子力の穴を埋めたのは火力発電でした。LNG29.3%→38.9%、石炭25%→30%、となってLNGの比率が非常に高くなっています。

火力発電でも石油と石炭火力は排斥

なぜ、このようにLNGに偏重したのでしょうか?

石油火力は発電した電気の単価(円/KWh)が高いという問題があります。また、政情が不安定な地域からの輸入が多く価格の変動が激しいという問題があります。

電力市場自由化により電気を作るために必要なコストを価格に反映できない現状では、電力会社は石油を敬遠してしまいます。

さらに運転を止めるだけでは発電所を維持するコストがかかるので、石油火力の発電所そのものを廃止しています。しかし発電所を廃止してしまうと、将来石油の値段が安くなっても活用することができません。

次に石炭です、発電電力量あたりのCO2排出量が多いという問題があります。様々な業界あげて、「パリ協定」を神様のようにあがめてしまって、3大メガバンク(三菱UFJ、三井住友、みずほ)は新規の石炭火力案件には投資しないとしています。また、大手商社も新規石炭火力事業には取組まないことを表明しています。なんか極悪人扱いです。石炭火力も休止、廃止の方向です。まだ十分運転できるのに廃止してしまっている発電所も出てきています。

第7次エネルギー基本計画でも2040年は火力発電が3~5割を担うとなってます。実際にはもっと多いでしょう。このまま、石油火力、石炭火力を廃止して、LNG火力ばかり建設していくと、1975年の64%を占めていた、石油火力がLNGに置き換わっただけで、単一の燃料で火力発電の大部分を占めるという状況は1970年代とあまり変わらなくなってしまいます。

火力発電の燃料の輸入先は

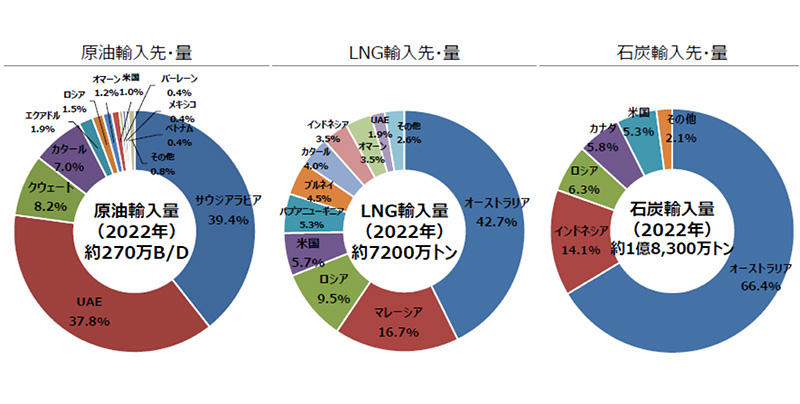

火力発電の主な燃料である、石油、LNG、石炭の輸入先を見てみます。石油は中東の依存率が高いのに対して、LNGや石炭は政情の安定しているオーストラリアの比率が高くなっています。

たしかに燃料を安定して調達するためには、できるだけ政情の安定した国の比率を高めることが大切です。オーストラリアは政情が不安定ではありませんが、労働党政権が2030年再エネ80%をコミットしたり、グリーン水素の推進などしています。外国にも化石燃料は使わせないという政策をとれば、日本の輸入も大きく影響することが考えられます。

図2 日本の化石燃料輸入先

財務省貿易統計より

石油を消費するといっても燃料はC重油か原油

今度は、石油火力の燃料を見てみます。火力発電の燃料は、石油といってもC重油という油をつかます。一般の方にはなじみが薄いと思いますが、C重油とはほとんど火力発電か船舶の燃料として使われます。

石油精製の連産品という言葉はご存知でしょうか?原油を精製すると、比重の軽いナフサなどから、ガソリン、軽油、ジェット燃料、重油、アスファルトなどが生産されます。この生産される割合はほぼ一定です。ガソリンや軽油の使用量が多いからといって、ガソリンや軽油のみを生産することはできません。

今の日本ではC重油の使い道がなくなってきていますから、精製したC重油を輸出して帳尻を合わせています。石油火力発電所を停止させても、使わなくなったC重油をガソリンなど他の用途に転用することはでいないのです。石油火力を廃止しても、ガソリンなどの連産品として生産される重油は日本で使われなくても、輸出されて世界のどこかで使われるのです。

石油の貯蔵という面から見てみますと、日本には250日分の備蓄があります。石油が不足した時は備蓄の原油を精製して連産品として出てくるC重油をそのまま石油火力発電で使用すればいのです。

石油火力をLNGなどと肩を並べて30%くらいに増やすべきなどというつもりはありません。今の7%くらいを保つくらは残すべきではないでしょうか?

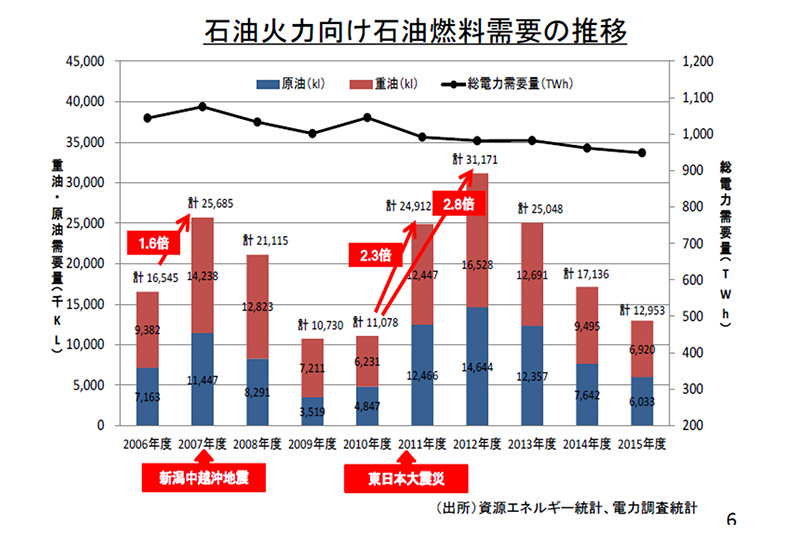

図3 石油火力向け石油燃料需要の推移

図3は石油連盟で作成した、石油火力発電所向け石油燃料需要の推移です。中越地震や東日本大震災など有事の後、供給量が急激に増えて、落ち着いてきたらまた下がっていきます。石油燃料の小回りが利くところを表しています。

電気事業連合会も2025年3月7日の資源エネルギー庁の電力システム改革の検証結果に対する意見書で「特に石油は足元ですでにサプライチェーンの維持が極めて困難になっている」としています。

安価で安定した電力は、意外に簡単

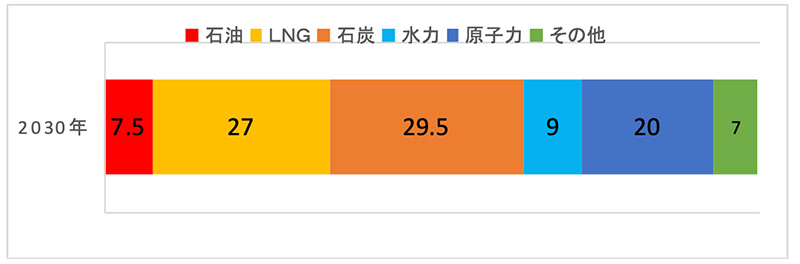

筆者が考えた2030年度の理想的な電源構成は、今ある原子力は再稼動して有効活用する。おそらく全電源に占める割合は20%くらいになると思います。再エネは、今ある分は仕方がないので、残しますが、日本のために徐々に退席願うことにします。

図4 筆者が考える理想的な電源構成

原子力が増えた分、LNGを減少させて、図4のような比率で、安全保障など国際環境の変化に強い電気エネルギー供給体制を作ることができます。