春闘の「満額回答」みたいなのが連発されてるニュースが流れてきてますが、賃上げは「まだ足りない」というのをもっとコンセンサスにしていかないといけないタイミングなのだという話を聞いてください。

この記事で野村総研の木内登英氏が言ってますが、

木内氏は「政府も労使も口では賃上げは重要だと言っているが、定昇込みで7~8%の賃上げを目指しているわけではない」とし、「昨年並みでは経済は正常化しないわけで、賃上げは加速感を欠く」と指摘する。

5%弱のインフレしてるのに賃上げが5%だったらトントンでしかない。その前年前々年のインフレに追いつけてなかった分はマイナスのままになってしまう。

もちろん、「今まで」があまりに定常的で相場感が全然変わらない社会を20年続けてきたので、「今ぐらい」の賃上げ感でも「すごい頑張った」感じなのはわかります。実際実質賃金カーブはちょいプラスまで戻ってきてるし→(昨年末にプラスになった後今年に入ってまたマイナスになってるらしい)

しかしここで止まってはいけなくて、「あと一声!」という感じで「インフレに対してプラス1〜2%ぐらいは定期的に賃上げすべき」というコンセンサスを、”今年中”ぐらいの感じで作っていくことが大事だという話をします。

そのためには、「今の時代にちゃんと適応した新しい労働組合的なムーブメント(労働組合2.0)」が必要なのだ、という話を聞いて欲しいんですね。

1. ある”地味な経済本”がかなり売れている理由

河野龍太郎氏という、一般的な知名度はそこまで高くないけど業界の評価としては本当に「日本を代表する」というレベルのエコノミストの方のこの本↓が今かなり売れてるんですね。

読んでみると失礼ながらかなり”地味”で、結構専門的な経済分析の本なんですが、なぜ売れてるかというと、色々な動画メディアに出演して、そこで「労組が大事だ」「インフレ率プラス1〜2%ぐらいは賃上げすべきだしできるはずだ」っていう話を真剣にしてるから、という理由があげられると思います。

動画メディアで火がついたので、ニュース23みたいな民放キー局ニュース番組でも真剣にそのデータを元に話をしているシーンをたまたま見かけました↓。

3月12日のニュース23(TBS)

なんか、民放テレビのコメンテイターって毒にも薬にもならないテキトーなそれっぽい事言って終わるのが「ルール」ぐらいの感じなんで、この話をちゃんとしてる部分はすごい前後の感じとかなり違って「ガチ」なムードになっててなかなかその違和感が面白かったです。

で、この河野龍太郎氏の本の素晴らしいところは、「インフレ率+1〜2%ぐらいは賃上げすべきだしできる理由があるはずだ」というのをかなり定量的な分析から提示してるところなんですよ。

2. インフレ率+1〜2%の賃上げ可能性の根拠

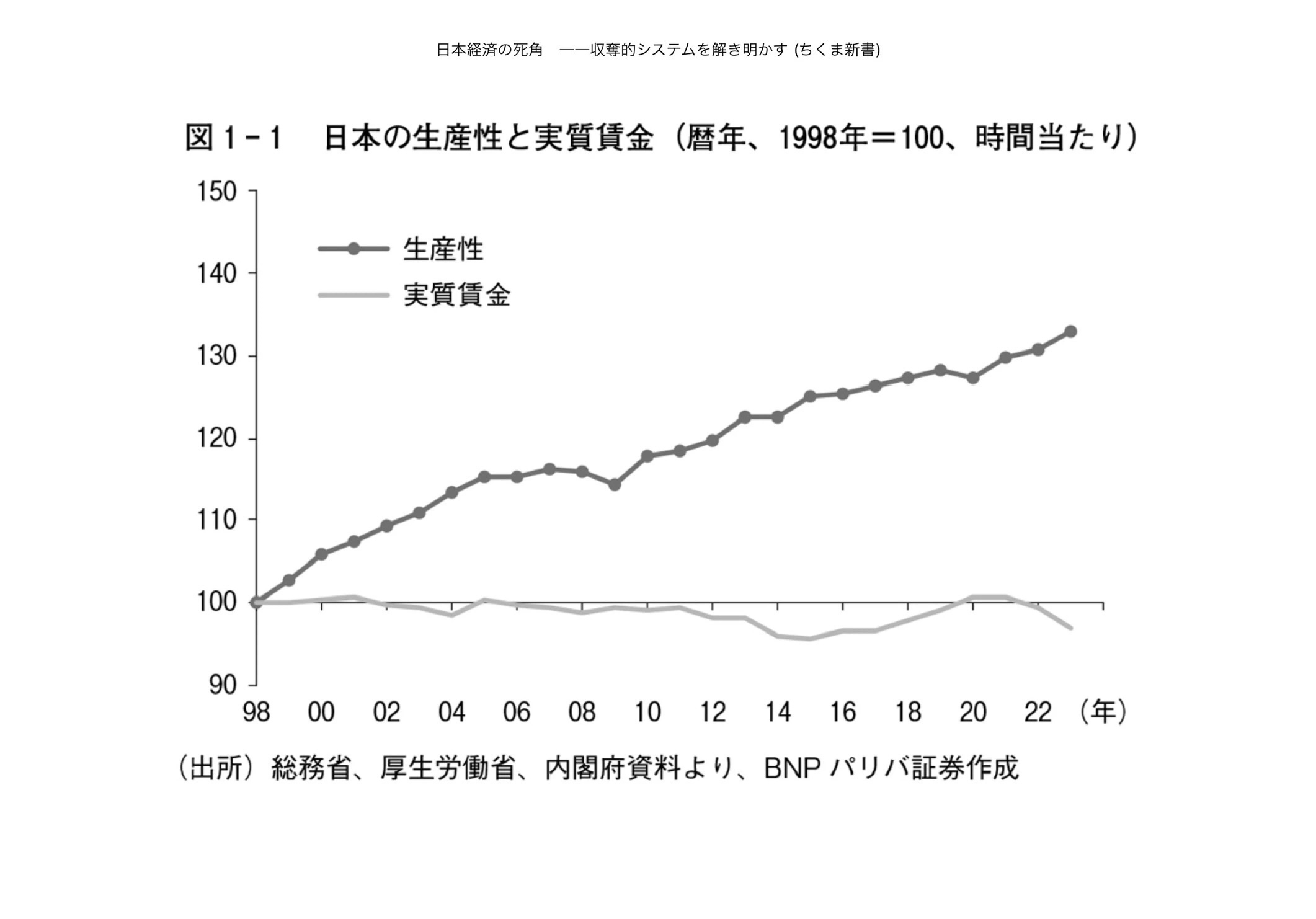

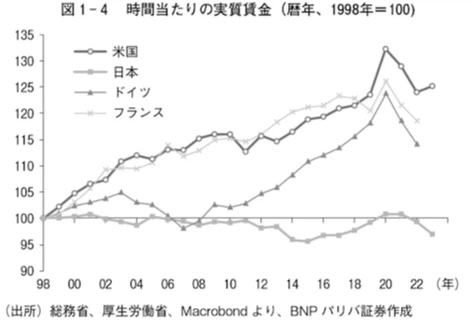

僕は先に動画メディアで拝見してからこの本を読んだので、動画の印象からするとかなり地味な本だなと思ってそのギャップに面食らいましたが、本の中で最も重要なのは以下の3つの分析グラフなんですね(本当はもっと多様で深い論点がある本なのですが、一般的に今すぐシェアされなくてはいけないのはここの部分ということですね)。

めっちゃざっくりした分析ですが、上記グラフのメッセージは

1998年から日本企業の生産性は3割増えているが、実質賃金は横ばい以下であった

…ということですね。そして次のグラフがコレで・・・

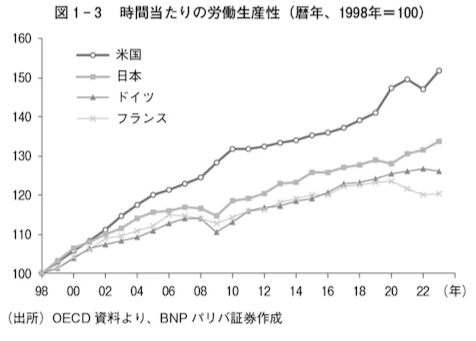

このグラフのメッセージは

日本の生産性は、米国ほどではないが”ドイツやフランスよりは上!”というぐらいには改善し続けてきた

…ということですね。

そしてそれらを足し合わせた最後のグラフがコレ↓なんですが、

このグラフ↑のメッセージは↓こうなります。

ドイツやフランスより日本の方が生産性は大きく改善してきたが、賃上げのレベルはドイツやフランスの方が圧倒的に上!なのだ

↓

(つまり日本企業にはまだ大きな賃上げ余地があるはずだ)

この紙芝居はめっちゃわかりやすいので、TBSのニュース23の中でも5分ぐらい取って「ちゃんと話をする」事ができてましたし、さらに社会全体で「皆さんご一緒に!」という感じでシェアしていけば空気はかなり変わってくると思います。

そして目標がちゃんと定量的で、シェアしやすい。それが可能であるという根拠も明確。こういうあたりを「新時代の労働組合運動」的な形で昇華していくことが必要な時代だと思います。

河野龍太郎氏は本の中でせめて「インフレ率+1%」は最低限あげていけるようにするべき、と主張されていますし、冒頭に引用した朝日新聞の記事の中で木内登英氏が主張してる「本来は7−8%ぐらいあげるべき」という主張は「インフレ率+2〜3%」なので、結構日本の「エコノミスト」界隈の中で賃上げをもっとしなくては・・・という意見はシェアされつつあるのを感じます。

昨日たまたま見た”今後の円相場の見通し”っていう全然関係ないテーマの動画でもみずほ銀行のチーフエコノミスト唐鎌大輔氏がこの話をしていて、この言説の”エコノミスト間での広がり”感を感じました。

この情勢をうまく利用していって、少なくとも業績が死にかけてない大企業ではだいたいそれぐらいは要求してもいいはずだ・・・という「相場感」を醸成していけば、そこから社会全体への波及効果は大きいはずです。

それをいかに実現するか?が「労働組合2.0」的なこれから必要なアクションなんですよね。

3. アベノミクス期は対立していたが、これからは!

実は、この河野龍太郎氏などが作ろうとしている方向性は、アベノミクス時代に左派グループの主張としてよく見られた

「大企業が内部留保で溜め込んでいるのが問題だ」

…という主張とほぼ同じ事を言ってるんですね(”内部留保”という言葉はいろんな意味で結構イイカゲンに使われてますが、本来の意味はバランスシートの右側の”利益剰余金”にあたる言葉であるはずなので・・・左側の”現預金”の部分の話ではなく)。

しかし、時代が一周して「そういう論点」を金融系エコノミストの人が主張する時代になってきたというところが大きく違う。

アベノミクス時代の左派の批判は、それ自体一理ある部分はあるものの、アベノミクス時代にそうやって企業がお金を溜め込んでいたのはなんとか雇用を安定させるためで、結果として主要国で世界一レベルに低い失業率を維持して社会の安定を保ってきた価値はあったわけですよね。

その恩恵はあらゆる日本人が受けているので、そこを無視して「大企業が悪い」と主張するだけだと片手落ちになってしまっていた。

さらにより重要なことは、それに対する「解決策の提案」が、「内部留保に課税しろ」みたいな企業会計がわかってる人からすればほぼ全員無茶だと思うような無理やりな方向性しか提案されずにいたので、実現することもなかった。

それが、以下のような人口減少時代という「大きな環境変化」が起きてきていることで、アベノミクス時代のように「頑張って全員に仕事を配りまくるために必死の無理をする」必要がなくなってきたんですね。

結果として、大手を振って「賃上げに動くべき時」という機運を”党派を超えて醸成する”ことが可能になってきているわけですね。

そうやって「党派を超えて」新しい機運を作っていくことによって、

アベノミクス時代は「内部留保に課税しろ」みたいな実現性に乏しい解決策の提案しか共有できなかったので黙殺されざるを得なかった

ことが、今は

「春闘におけるベースアップをインフレ率+1−3%程度にするべきだしそれは可能だという根拠もある」という「まあまあ実現可能な」主張に結実してきている

ことで、新しい可能性が生まれつつあるわけですね。

4. もう一度ノーサイドに協力しあえる流れに持っていけるか?

私は経営コンサル業の傍ら色んな個人と文通しながら人生を考える仕事もしていてそのクライアントには老若男女色んな職業の人がいるんだけど(ご興味あればこちらから)、その中に「日本の大企業の労働組合の中の人」がいるんですよね。

で、これは私の著書にも書いたことなんですが、その人は僕と同じぐらいのミドル世代の人なんだけど、

「上の世代の労組」の人が、企業との間の真剣な賃上げ交渉を頑張るよりも、「基地問題・原発問題・その他左翼メッセージ全部のせイベント」をやることにしか興味がなく、それに若い世代が非協力的だと激怒してくるっていう話

…をしていて(笑)

いやいや、どんな政治問題もちゃんと考えて声をあげること自体は大事ですが、それぞれの分野には専門的に難しい課題があって、そこに真剣に向き合っていかないと前に進まないですよね。

米軍基地問題も、例えばウクライナが辿った運命のようなリアルな安全保障の議論から逃げずに行わないとただ「けしからん」って言ってるだけじゃ実現するわけがない事が明らかになってる時代ですし、原発問題にしても、リアルな電力改革の議論と丁寧に関わっていかないと、ただ「原発ムラ」とかいう「巨悪」をでっちあげて陰謀論をめぐらしていても現実に取り入れられるわけがない。

さっきの「内部留保」の話における「とにかく全員に職を配るという事情」だったり、基地問題における「米中冷戦時代に軍事的均衡を保つ事情」のように、過去20年の日本の党派的な議論には、「保守派側がどうしても守らなければいけなかった一線」にもそれなりの「存在意義」はあったわけなので。

それとキチンと向き合う気がなく、自分たちだけがノーリスクの上から目線で「断罪」だけをやり続けられるという無為無策を抑え込んで来た事にも、それ自体には意味があったということを直視することがまず第一歩として大事です。

その上で!

電力問題にしろ安全保障にしろ、そして人手不足環境に転換することで全く新しい見通しが見えてきた賃上げ問題にしろ、

今までは不倶戴天の敵だと思っていた勢力と、いかにノーサイドで協力しあって具体的な解決を積んでいけるか

が重要なタイミングになってきているし、そしてそれを実際にやれる「機運」も高まってきているのだ、という認識を持てるといいですね。

今まさに、欧米由来の「右と左」みたいな政治党派を超えて、「日本の眼の前の課題」に対して具体的かつ超党派的に立ち向かう「立ち向かうリベラル」運動っていうのが必要なのだと私は考えています。

ありとあらゆる課題において「同じ混乱」が起きているので、一括して「本当の双方向性」を持った問題解決志向のムーブメントが起きてくれば一気に適切なアクションを共有していける国に転換できるはず。

単にnoteでとかSNSで、とか本や記事や動画での発信やコラボレーションだけじゃなくて、新聞や雑誌のような旧メディアや、アカデミアの一部なんかとも共鳴して、大真面目なパネルディスカッションをやっていくような、そういう「共鳴関係」を作っていければと思っています。

良かったら以下記事などを参考に、「バラバラに分断されている具体的な議論」を統一的な視座でまとめあげなおす「受けて立つリベラル」ムーブメントにご参加いただければと思っています。

その基礎的な思想と色々な事例への考察をまとめた私の渾身の以下の作品もぜひ!(画像クリックでアマゾンに飛びます)

動画の方が頭にはいる派の方は、こないだ出演したPIVOTの動画がかなり面白く編集してくれてるので、以下の前後編をどうぞ。

■

つづきはnoteにて(倉本圭造のひとりごとマガジン)。

編集部より:この記事は経営コンサルタント・経済思想家の倉本圭造氏のnote 2025年3月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は倉本圭造氏のnoteをご覧ください。