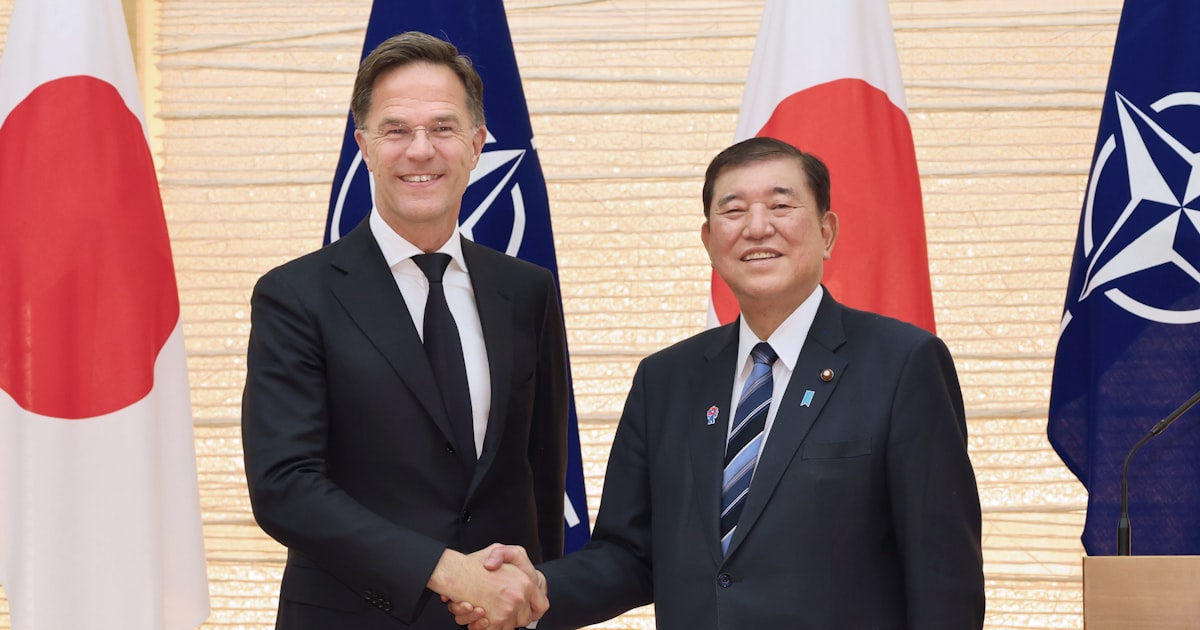

ぼくは以前から石破さんには自衛隊も早くNATO規格を採用すべきだと申し上げてきましたが首相になられてやっと実現しそうです。

日NATO、防衛装備の規格統一へ 首相と事務総長会談 日経新聞

石破茂首相は9日、首相官邸で北大西洋条約機構(NATO)のルッテ事務総長と会談した。自衛隊とNATO加盟国の軍が使う弾薬や装備品の部品サイズをそろえ、標準規格づくりに取り組む方針を確認した。日米欧で融通しやすい体制を整え世界的な装備品不足に対応する。

日本はインド太平洋地域のパートナー国として、NATOと安保協力に取り組む。軍事力を急拡大する中国やロシアへの危機認識を共有した。

共同声明に「防衛産業協力の強化は日本とNATOの共通の優先事項だ」と盛り込んだ。

米欧はウクライナにミサイルを供与し、弾薬も含めた装備品不足が問題となった。いざというときに日本とNATOが同じ規格の装備品を使えれば双方の防衛力も上がる。これまで自衛隊が導入した装備品のうち、各隊員が装備する「89式5.56ミリ小銃」「20式5.56ミリ小銃」の弾薬はNATOと同種だ。日本独自の規格を用いる装備品も多く、米軍や同志国軍と部品を融通しにくかった。

防衛省が2023年にまとめた防衛装備の開発や生産に関する基本方針では「継戦能力の維持や国際協力の観点も踏まえ、国際標準に準拠した仕様を念頭に置いて開発していくことが必要だ」と明記した。

前にもご案内のようにアパルトヘイト時代、武器禁輸を受けていた南アフリカもNATO規格を導入していました。それは公式非公式に調達や開発で有利だからです。

NATO規格導入で実は一番重要だと思うのは、試験や検査などの方法です。更に申せば情報開示です。これらにNATO規格が導入されると防衛省や自衛隊の情報公開が進むことになります。例えば装甲板の強度にしてもSTANGに強度や試験の方法が述べられていますから、秘密にする必要がなくなります。もっともメーカーが公開しているブッシュマスターの内部ですら非公開にするのが防衛省ですが。

ですが長期的にみて情報公開が進むのは間違いない。耐弾試験でも方法が明らかですから、それがクリアできなかったらバレるようになります。かつて陸自の防弾ベスト改善で、撃ったら穴が空いた、みたいなものをそのままバックれて採用できなくなります。

弾薬ではNATO規格にすれば他国の製品との競合が生まれます。日本独自の環境に必要とかいう寝言は通用しなくなります。同じ5.56ミリ弾でもNATO弾と自衛隊の規格は微妙に違うわけですが、戦時の海外からの供給を考えればNATO規格に統一すべきです。40ミリのオートマチックグレネードランチャーの弾薬も我が国は独自の規格でしたが、このような胡乱なことを避けるようになる、ということです。

それからいうまでもなく、有事平時、NATO諸国や有志国と装備やコンポーネント、弾薬の融通が行いやすくなります。これはまた輸出に際しても大きなプラスになるはずです。

更に申せば、できの悪い国産兵器の開発はできるだけ止めて、外国製や共同開発にシフトして、生産分担を確保する方向に防衛産業の舵を切るべきです。

防衛省・自衛隊HPより

■

■

財政制度分科会(令和6年10月28日開催)資料

防衛

防衛(参考資料)

財政制度分科会(令和6年10月28日開催)資料

防衛

防衛(参考資料)

編集部より:この記事は、軍事ジャーナリスト、清谷信一氏のブログ 2025年4月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、清谷信一公式ブログ「清谷防衛経済研究所」をご覧ください。