現代社会では、「自己実現」の意味も変化しつつあります。複数の調査によれば、若年層の多くが「仕事を通じた自己実現」を重視する一方、その定義は企業中心から個人の価値観中心へとシフトする傾向が見られます。これらの変化は単なる世代間ギャップではなく、社会構造の転換を反映していると考えられます。

多様化する「自己実現」の形

会社員の自己実現は従来、「組織内での成功」と結びつけて考えられることが多くありました。バブル期以前の労働価値観では、「昇進・昇格」や「報酬の増加」が自己実現の主要指標とされることが一般的でした。

<従来型自己実現の例>

・昇進・昇格(管理職への昇進など)

・報酬(給与や賞与の増加)

・専門性の発揮(特許出願・登録、学会発表など)

しかし近年の調査では、若い世代の価値観に変化が見られます。リクルートワークス研究所の「全国就業実態調査2023」によれば、20〜30代の約半数が「仕事の内容や社会的意義」を重視すると回答しています。この変化は雇用の多様化や働き方の変化など、社会環境の変化を背景としていると考えられます。

<現代的な自己実現の例>

・創造性の発揮(副業での創作活動、革新的提案)

・スキルの多様化(デジタルスキル習得、異文化理解)

・社会的インパクト(SDGs関連活動、コミュニティ参加)

また、ポジティブ心理学の研究においても、意義ある人生は自分より大きな何かへの貢献によって得られるという考え方が支持されています。数値化しにくい目標も、個人の充実感や社会貢献という点で大きな価値を持つ可能性があります。

組織と個人の新たな関係性

「従業員のウェルビーイング」や「社会的責任」を重視する経営が注目されています。例えばパタゴニアの環境活動支援(環境保護活動への積極的な取り組み)は、個人の自己実現と企業発展を両立させる取り組みとして知られています。

日本でも副業を認める企業が増加傾向にあります。東京商工リサーチの「副業に関する企業の実態調査2023」によれば、副業を認める企業は全体の約30%に達しています。また、社会貢献活動を評価する人事制度を導入する企業も増えており、組織と個人の新たな関係性が模索されています。

変化の中で重要なのは、自分自身の「自己実現」を明確にすることでしょう。それは単なる目標設定ではなく「何に価値を見出すか」という根本的な問いに向き合うことかもしれません。

組織内で自分らしい貢献を模索するか、複数の活動領域を持つか、あるいは転職や独立を選ぶか。いずれにせよ「この先何を実現したいか」という問いが、変化の激しい現代を生きる指針となるでしょう。

自己実現の形は個人によって異なりますが、それは他者や社会との関わりの中でこそ意味を持つものです。組織と個人の関係が変化する今、互いを尊重し共に成長できる新たな関係性を探求することが求められているのではないでしょうか。

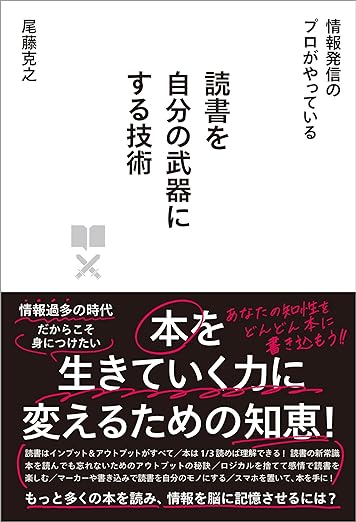

尾藤 克之(コラムニスト・著述家)

■

2年振りに22冊目の本を出版しました。

「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)