sesame/iStock

1. 卸売・小売業の固定資本減耗

前回は建設業の固定資本減耗についてご紹介しました。

日本の建設業は、投資が比較的多く、その維持費とも言える固定資本減耗が相対的に多い事が特徴です。

今回は、製造業と共に労働者の多い産業である卸売・小売業の固定資本減耗に着目してみたいと思います。

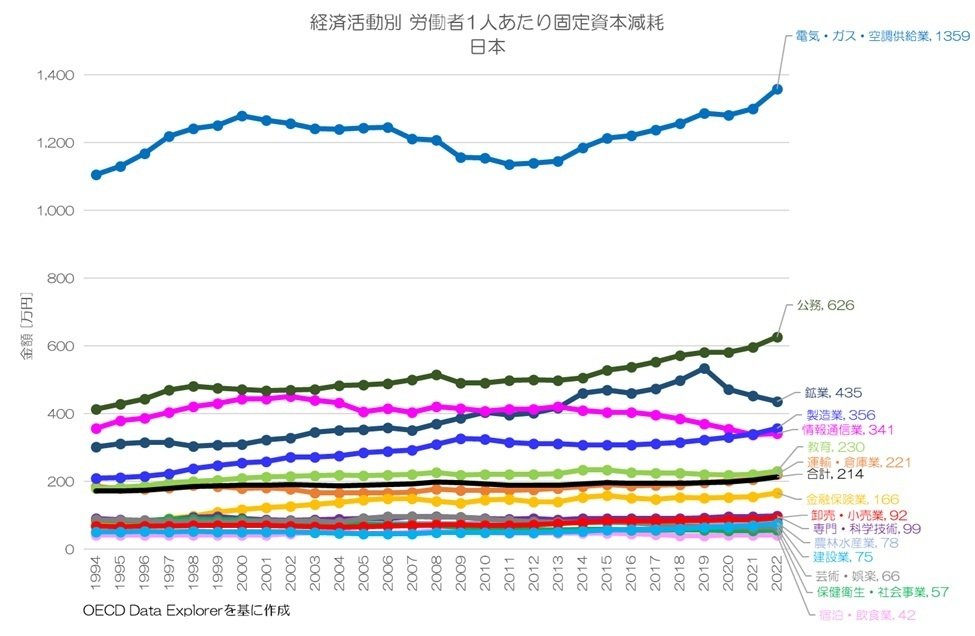

図1 経済活動別 労働者1人あたり固定資本減耗 日本

OECD Data Explorerより

図1が日本の労働者1人あたり固定資本減耗の推移です。

今回着目する卸売・小売業(赤)は、全産業の中で比較的固定資本減耗の少ない産業となります。

建設業や宿泊・飲食業よりも多いですが、金融保険業や教育、運輸・倉庫業よりも少ないといった状況のようです。

卸売・小売業は製品保管のための倉庫や、販売用の店舗、輸送用の車両など固定資産の保有も重要になってくると思います。

2. 労働者1人あたりの推移

卸売・小売業の固定資本減耗について労働者1人あたりの水準(名目、為替レート換算値)の推移を見てみましょう。

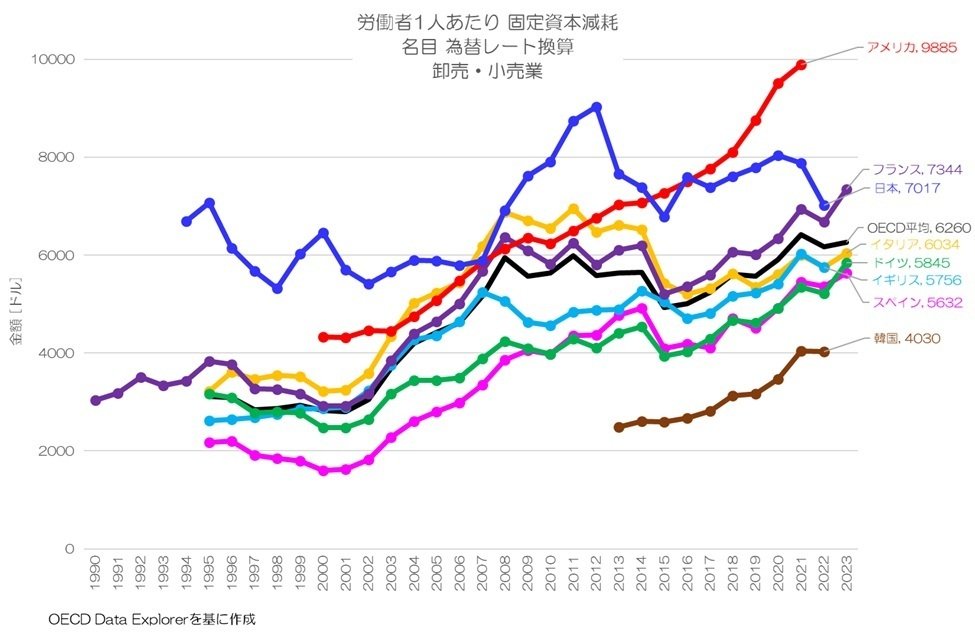

図2 労働者1人あたり 固定資本減耗 卸売・小売業

OECD Data Explorerより

図2が主要先進国の卸売・小売業における、労働者1人あたり固定資本減耗の推移です。

日本(青)は1990年代にかなり高い水準に達し、その後横ばい傾向です。

近年ではアメリカに抜かれていますが、他の主要先進国よりも高い状況が維持されています。

2. 労働者1人あたりの国際比較

最新の2022年の水準について国際比較してみましょう。

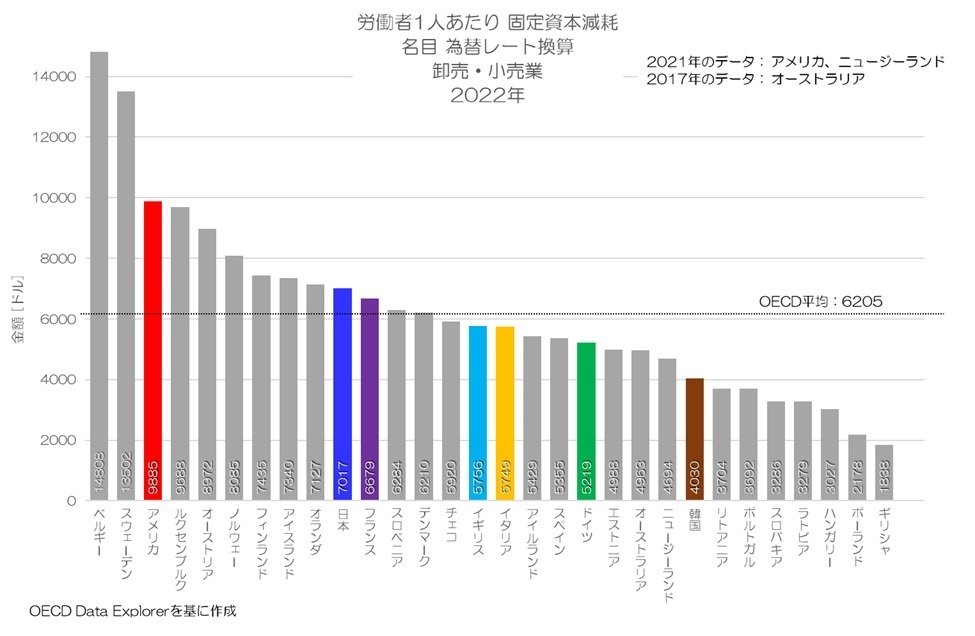

図3 労働者1人あたり固定資本減耗 卸売・小売業 2022年

OECD Data Explorerより

図3がOECD各国の2022年の国際比較です。

日本は7,017ドルで、OECD30か国中10番目、G7中2番目の水準となります。

卸売・小売業における固定資産の蓄積は、先進国の中でも比較的多いという事になりそうです。

3. 対国内総生産比の推移

続いて、各経済活動における国内総生産(Value added, gross)に対する比率でも比較してみましょう。

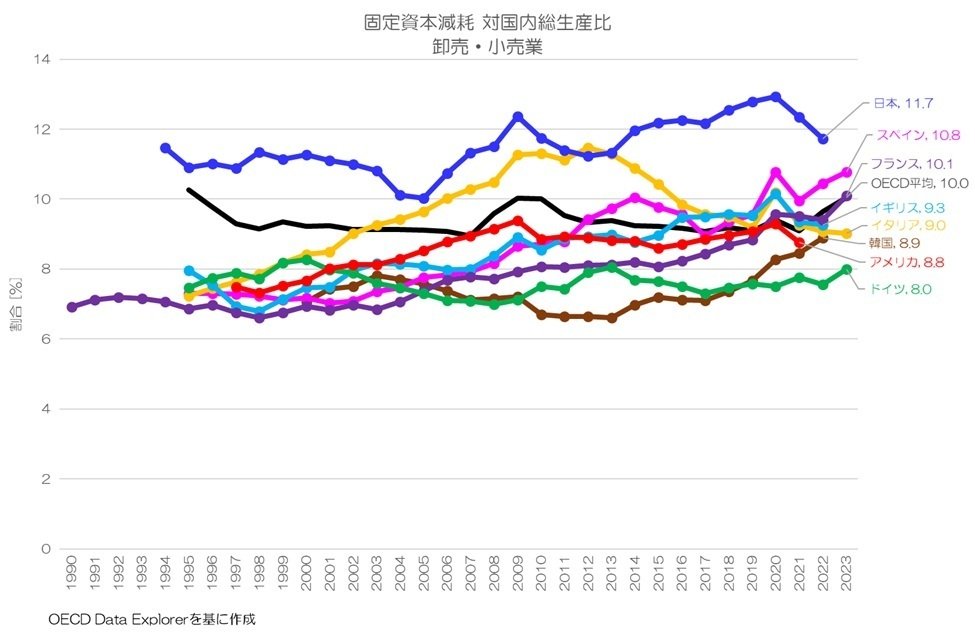

図4 固定資本減耗 対国内総生産比 卸売・小売業

OECD Data Explorerより

図4が卸売・小売業における固定資本減耗 対国内総生産比の推移です。

日本は1990年代からかなり高い水準が継続しています。

アメリカは金額では日本より高いですが、対国内総生産比だと主要先進国で中程度のようです。

イタリアが2010年代に低下傾向となっているのも印象的ですね。

4. 対国内総生産比の国際比較

最後に、対国内総生産比の国際比較をしてみましょう。

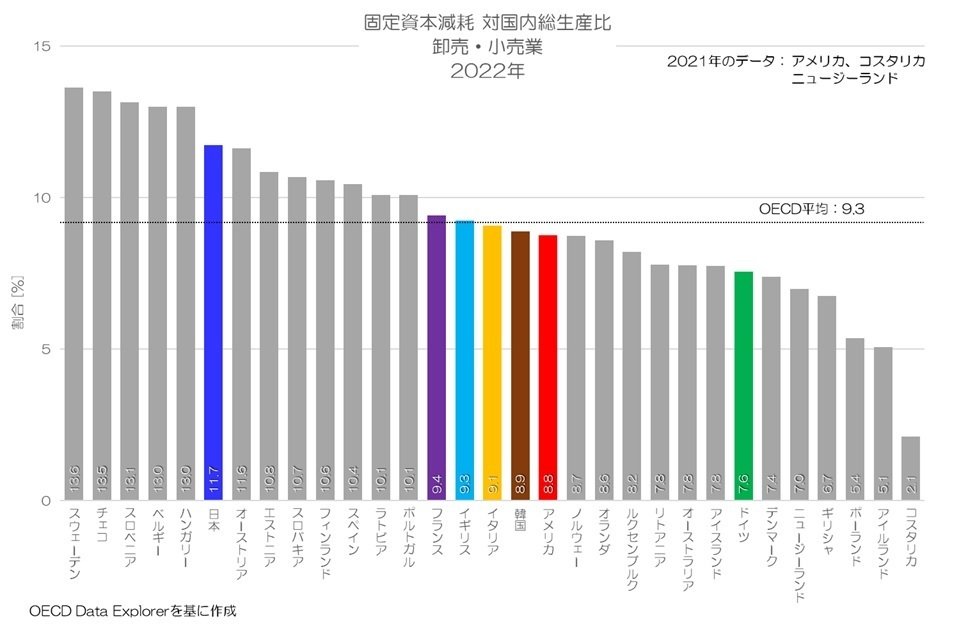

図5 固定資本減耗 対国内総生産比 卸売・小売業 2022年

OECD Data Explorerより

図5が2022年の固定資本減耗 対国内総生産比の国際比較です。

日本は11.7%で、OECD30か国中6位、G7中1位となっています。

日本の卸売・小売業では固定資産への投資が相対的に大きい事になります。

5. 卸売・小売業の固定資本減耗の特徴

今回は経済活動のうち卸売・小売業の固定資本減耗について着目してみました。

卸売・小売業は多くの労働者が働く規模の大きな産業です。

店舗や倉庫、車輛など一定の資本(固定資産)の蓄積も必要な経済活動ではありますが、日本では相対的にかなり高い水準に達しているようです。

今後自動化が進んでいく中で、セルフレジの普及や、倉庫管理の自動化などもあり、資本で付加価値を稼ぐ割合が増えていくかもしれませんね。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2025年5月9日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。