建築家・隈研吾氏が手掛けた「群馬県 富岡市役所」の外装木材の腐朽が指摘されている。

富岡市役所は2018年に竣工、キャッチフレーズは

「市民と共に進化する安全安心な100年庁舎」

だった。100年どころか、7年で劣化が指摘される皮肉な事態である。映像からは、一部の木材がふやけたり、剥がれたりと、かなり痛んでいる様子がうかがえる。隈研吾建築都市設計事務所(以下、隈研吾事務所)は、施工業者とともに修繕費用を負担するとし、以下のように述べた。

「(錆びの要因となった)薬剤の物性については我々も把握しておくべきだったと思う」

富岡市庁舎の不具合は表出した不燃薬剤が原因、隈研吾事務所は修繕費負担の意向 | 日経クロステック(xTECH)

建築家側が、一定の責任を認めた形だ。隈研吾氏の木材の使い方について、疑問を呈する専門家は少なくない。だが、氏への仕事の依頼は絶えることが無い。なぜか? 氏の「地元産の木材を多用する」という特徴が、「国産木材を使わせたい」という国の思惑(=ニーズ)にマッチしているからである。以下詳しく述べる。

富岡市役所公式サイトより

「国産の木材を使わせる」というニーズ

国産木材を使ってほしい。これが国の思惑である。今後、国産木材は「供給過多」になる可能性があるからだ。

現在、日本の森林の木の多くは、樹齢40~50年。木材として利用できる大きさに育った一方、二酸化炭素をあまり吸収できなくなっている。よって伐採されることになる。

森林の伐採は、環境破壊のように見えるが、実はそうではない。伐採により、森林内の過密状況が解消され、地表に日光が届き、若い木が育つ。伐採した木材の販売益で、新たな木を植えることもできる。林野庁はこれを「伐って、使って、植えて、育てる」資源の循環利用としている。

伐採した木は、燃やしたり腐敗させたりすると、炭素を排出してしまう。よって、「木材」として活用することが望ましい。だが、木材の主要市場である住宅市場は縮小傾向にある。

そこで、非住宅分野に「国産木材の利用」を促すべく制定したのが「木材利用促進法※1)」である。とはいえ、WTOが定める内外無差別の原則(※)があるため、「国産木材利用」を法律で義務づけることはできない。

※ 内外無差別の原則:輸入品に適用される待遇は(関税を除き)同種の国内産品に対するものと差別的であってはならないという原則

そこで登場するのが「隈研吾氏」である。

地元産の木材を多用する世界的建築家。手掛けた庁舎、美術館・博物館など建築物は、注目度が高く、メディアにも取り上げられやすい。「国産木材利用」の気運を高めるインフルエンサーとしてはうってつけだ。

かくして、隈氏は、各省庁で語ることになる。

農林水産省(林野庁)の「はじめよう中大規模木造(ハンドブック)」では、木造建築の長寿命化を。国土交通省の発信メディア「Grasp」では、木の時代への回帰を。文部科学省主催の「建築文化に関する検討会議」では、木など自然素材が使いにくい現状を。

隈研吾氏

左:林野庁「はじめよう中大規模木造(ハンドブック)」、右上:文化庁公式X、右下:国土交通省「Grasp」より

2025年2月には、「日本芸術院」の会員(※)に任命された。今後は、芸術関連の重要事項を審議し、大臣・文化庁長官に意見する役割を担う。

隈研吾氏は、行政からすれば、非常にありがたい存在なのではないだろうか。

※会員は、国家公務員(非常勤・終身)として扱われる。今や、隈氏は――年間250万円の「年金」を受給する――「国家公務員」でもある。

多様さが特徴の建築家

もっとも、隈研吾氏は、当初から木材に特化していたわけではない。むしろ「多様さ」が特徴だったように思う。

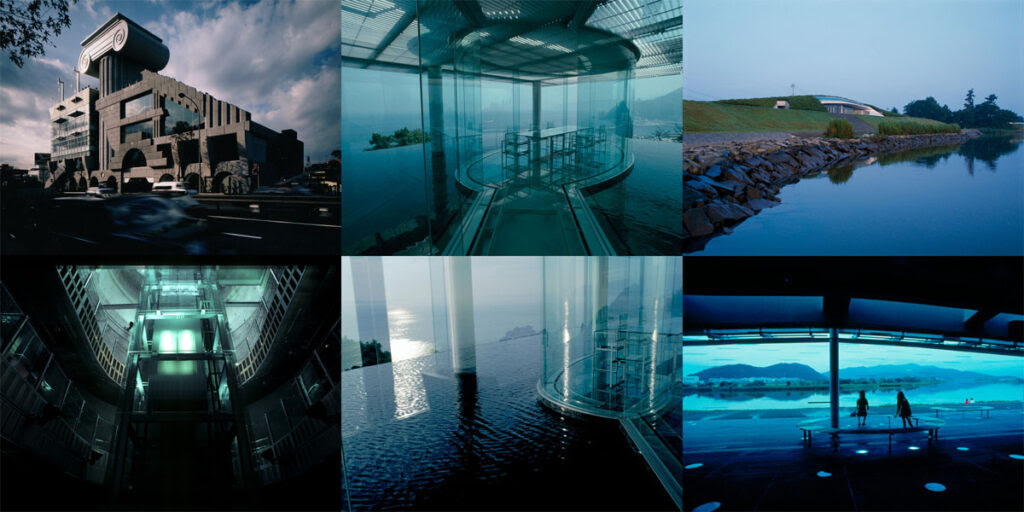

左から M2、水/ガラス、北上川運河交流館 水の洞窟

隈研吾建築都市設計事務所ウェブサイトより

例えば、特異な外観が物議を醸した「M2(1991年)」。“ガラスも水の一種である”とした「水/ガラス(1995年)」。“建築の消去”を試みた「北上川運河交流館 水の洞窟(1998年)」など。それぞれ別人がデザインしたかのように見える。その多様さを、日本芸術院は以下のように表現している。

隈研吾氏の作品は「和の建築」と言われるが、氏は荘厳重厚な造形を第一義的には追わず、地中に埋めて建築を気配で示したり、ガラスを多用して境界を透明化させ、主客未分の意識を提言したりして、既存の西洋的建築像を揺さぶる。

多様過ぎたため建築家として記憶に残りにくい。安藤忠雄氏の「コンクリート打ち放し」のようなトレードマークが無い。

転機となったのが、「那珂川町馬頭広重美術館」だ。浮世絵師 歌川広重が描いた「雨」を、細い木材で表現した美術館である。外壁だけではなく、屋根をも「木製ルーバー」で覆ったこの建築は、日本はもちろん海外でも大きな話題となった(皮肉なことに、現在この木製ルーバーの劣化が、問題視されている)。これをきっかけに、海外から仕事の依頼が舞い込むようになった。以降、「木材建築」が氏のトレードマークとなる。

「木材建築」をトレードマークとする隈研吾氏と、「木を使いたい」という国内外のニーズが合致した。これが、隈研吾氏への仕事の依頼が絶えない理由である。

巨匠には何も言えない

いまや、隈研吾氏は、押しも押されもせぬ「木材建築の巨匠」である。隈研吾事務所も、年間45億8千万円を売り上げ、400人の職員を抱え、100件のプロジェクトを同時に動かす巨大組織である。

木材建築の巨匠というブランド力と、木材活用という強いニーズが、冒頭の「富岡市役所」のような問題を見過ごし、助長させた、ともいえる。

昨年問題となった「那珂川町馬頭広重美術館」を施工したのは「大林組」である。日本を代表する総合建設会社ですら、木材劣化の可能性を指摘できなかった。

「富岡市役所」の説明会では、地元議員が懸念を示していた。にもかかわらず、検証することはなかった。

むき出しの木では雨風にさらされれば、すぐに劣化してしまうと思えましたので、大丈夫なのか確認したような次第ですが、建築の素人の私とすれば、世界的な建築家の事務所職員の方から、『大丈夫です』と言われれば、それを信じるしかありませんでした。でも、今になってみれば、やはり無理があったのかな、という印象です。

外部から進言できないのであれば、内部に進言できる部署を創設してはどうか。

「日経アーキテクチュア」によれば、隈研吾事務所は、CG、模型、インテリア、ファブリック(布・生地)などの専門チームを擁しているという。これを機に「木」の専門部署を創設してはいかがだろうか。今回のような不手際を防ぎ、信用度の回復も測れる。「広報」面の強化にもつながるだろう。

富岡市役所は100年持ち堪えられるか

富岡市役所の外装のルーバーの木は、市有林から伐採してきた「ヒノキ・マツ・クリ・ミズキ・ホオ」の5種類の木が使われている。幸い、ルーバーに発生したカビは清掃で除去できるという(軒裏の「さび・はがれ」については、経過観察後、全体修繕工事を実施予定)。

地元産木材を活用した建築物が、早々に劣化してしまうのは悲しい。しっかりと補修し、100年持たせるべくメンテナンスを続けていただきたい。

左 隈研吾建築都市設計事務所ウェブサイト、右 富岡市役所パンフレットより

【脚注】

※1 木材利用促進法:

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(2010年制定時)、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(2021年)

【参考】

富岡市公式サイト

『日経アーキテクチュア』2017年5月25日号

『文藝春秋』25年 3月号2025.03.01_103巻3号

『なぜぼくが新国立競技場をつくるのか-建築家・隈研吾の覚悟』隈研吾 著/日経BP社

他