前回の記事でご報告したとおり、先週いよいよ『江藤淳と加藤典洋』が発売になった。ありがたいことに、版元違いのデイリー新潮も5/17に、タイアップでぼくの寄稿を載せてくれている。

ずばりテーマは、往年の江藤によるニセモノ批判だった「フォニイ論争」。PR記事とは言えど、ここまで熱を込めてネットに文章を書くのは、ぼくにとってもめったにない。怖いもの見たさでいいから、ぜひ覗いてみてほしい。

それで、記事を書くために小谷野敦『現代文学論争』(2010年)を参照したら、該当する箇所が結構フォニイだったので、ご報告しておこう。レーベルは筑摩選書で、本格的な学術書も収めるところなのに、残念だった。

発端をいえば、これは「内向の世代論争」から引き続いたものだが、1973年12月18、19日に「東京新聞」および「中日新聞」に載った文藝評論家4人による年末回顧の座談会である。出席者は江藤、平野謙、中村光夫、秋山駿である。

65頁(算用数字に直し、強調を付与)

そもそも初出の掲載日が違っており、少なくとも『東京新聞』に拠るかぎり、正しくは1973年の12月11・12・13日の計3回である。かつ、正確には「夕刊」での掲載だ。諸論争の書誌となるべき本がこれでは困る。

フォニイ論争は一般に、江藤淳が辻邦生・加賀乙彦・小川国夫・丸谷才一ら、1960年代末に台頭した新世代の作家を批判したものとして知られる。そうした通説に沿って、小谷野氏が解説してくれるのはよいのだが、実際に原文にあたるとニュアンスがだいぶ違っている。

そもそも江藤が「フォニイ」に至る話題を出すきっかけは、その前段階として名前を挙げた遠藤周作の『死海のほとり』だった(これ自体はいちおう、小谷野著も68頁で触れる)。江藤が、遠藤の本領は深刻ぶらず軽妙に綴られた小説の方ではと提言した後、こう議論が続く。

中村 しかし遠藤さんが力を入れてるのは ”ぐうたらもの” じゃないですね。そこが問題です。力を入れるとうまくいかないという人が多いんじゃないか。

秋山 それはいわゆる ”内向の世代” の人たちにも通じますね。

江藤 本当に力を入れられればいいものが出来るはずだけれども、総じて力を入れねばと思って、義理で力を入れてるのが現状じゃないですか。

中村 すると動機が不純……ということ?

江藤 不純と言っちゃかわいそう(笑い)、動機は純粋でも、いろいろあたりを気にしてチョロチョロする。

(中 略)

平野 僕は動機が不純だと言ってもいいんじゃないかと思うな。(笑い)「沈黙」も「死海のほとり」も遠藤さんの表看板ですよ。その安心のもとに ”ぐうたらもの” で遊んでいられる。

『東京新聞』1973.12.11夕刊

議論の中身は明白で、遠藤のように「信仰を描く大作家」といったブランド・イメージが成立すると、そうした自己像を維持するための執筆にばかり注力する本末転倒が起きる、ということだ。いま風にいえば、真に訴えるべき主題よりも、メディア上の「キャラ」を優先するようになる。それがまた売れて……という悪循環の指摘である。

この後に、江藤が「遠藤、井上〔光晴〕両氏だけが矢面に立つのは少し気の毒だ。辻邦生、加賀乙彦、小川国夫の ”73年三羽ガラス” も同様ですな」として、後段の3名をフォニーと呼ぶ。本来は世代とは関係なく、読者ウケを狙って自分のキャラづくりをしてませんか? という問題だったのだ。

ところが小谷野氏は、論争の原文ではなく既存のイメージに引きずられたまま、辻と小川がフォニーと呼ばれたのは「歴史小説は「通俗」の疑いを掛けられがち」だからで、また江藤は「私小説派宣言」としてこの論争を行い、その伝統に背く加賀と丸谷を貶した、と論評する(70-71頁)。

これが先入見で資料(史料)を読む際の危ないところで、そうした見方にいちど立ってしまうと、本人も言及はする以下の箇所の重要性が、眼に入らなくなるようだ。

中村 そういう意味で今年や来年で解決しない大問題があると思う。つまり文学がホントであるべきかウソでよいのかという……。

平野 ウソでいいんだけどね。

中村 そう簡単に言っちゃいけないだろう。(笑い)

同紙・同号(点線原文)

先の文脈での会話なので、文学が「ウソでいい」とはむろん、小説の内容が虚構だという意味ではなく、「なんとなく世間の相場に合わせて、本気を込めずに書いても別にいい」との趣旨になる。

平野謙は4人の中で最年長で、戦前から活躍する大ベテラン。1956年に無名の学部生だった(!)江藤がデビュー作『夏目漱石』を出す際には、面識がないのに序文を寄せてくれた恩人でもあった。その人に「文学なんてウソでいい」と言われて、江藤はこのときショックだったのではないか。

なぜ、この国では「思ってもいないことを書いていい」と、文壇の大家が平然と言い放つのか? おそらくそんな疑念が積み重なって、70年代末から江藤はGHQの検閲の研究に邁進する。そして拙著『平成史』でも触れたように、1985年から連載した『昭和の文人』で江藤は、平野の戦時下での国策協力の過去を暴き、こき下ろすことになる。

なお、小谷野氏は章を閉じる上で、おまけのようにこう書いてもいるが、これもまたおかしい。

結局、江藤はその後、村上龍の『限りなく透明に近いブルー』〔1976年〕を「サブカルチャー」として否定し、4年後には意外にも田中康夫の『なんとなく、クリスタル』を褒め、文藝賞選考委員としてサブカルチャー的な作品に受賞させるという、よく知られている迷走をした上、……

『現代文学論争』76頁

たしかに江藤は『近いブルー』を「サブ・カルチャー」と呼んで批判したが、その語義は小谷野氏が想定するものとは異なる。令和の頭に出たムックに、江藤の稿が再録されているので引くと――

〔1950年代には〕明治、大正、昭和、戦後を通じて日本文学を支えてきた、文学は一国の文運を占うものという自覚が、雑誌の誌面に脈々と生きていた。全体社会に対して、文学は概して批判的だが、批判的であるがゆえに全体とガッチリと噛み合っていた。つまり、それは、まぎれもなくトータル・カルチャーの表現となりえていた。

(中 略)

文芸ジャーナリズムの膨張と逆比例して、作家は小粒で自閉的になり、トータル・カルチャーからサブ・カルチャーに転落していったように思われてならない。

中島・平山監修『江藤淳』67頁

(初出は『サンデー毎日』1976.7.25号)

江藤のいうサブ・カルチャーとは「トータル・カルチャー」の反意語で、自らの生きる国家や社会や時代の全体像を掴もうと努力することなく、「とりあえず俺にとってはこうなんすよ」と部分であることに居直る作風を指していた。ファッショナブルでポップでキッチュで……といった、いま風にいう「サブカル」の語義ではそもそもない。

小谷野氏は比較文学が専門で、文芸評論の書物が多く、受賞歴もある著名な著者だが、まちがえるときはこうしてまちがえる。ある書物が信頼に足るかを見るときは、肩書や専門や知名度ではないところを見なくてはならないという、あたりまえの事実をこの挿話は教える。

とりわけ「有名な話だ」「こんな感じでしょ?」と、論じる対象を最初から既知のものだと侮ると、誰しも躓きがちだ。ぼく風にいうと、過去からのしっぺ返しであり、歴史による報復である。

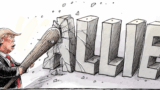

デイリー新潮と同じく、江藤がなぜ「フォニイ」を退けるかを論じた一節を引いて、この稿を終わろう。TVやSNSを通じたニセモノばかりの拡散に辟易するいま、1974年の文芸誌(『文學界』6月号)に載った短い一節に胸をえぐられるのは、ぼくのみではないことを信じて。

最後にもう一度、“フォニイ”という言葉の意味を確認しておきたい。私はどの場合にも、ヴァン・ルーン〔米国の作家・歴史家〕の文例の、

《内に燃えさかる真の火を持たぬまま文を書き詩を作る人間は、……つねにフォニイであろう》

という意味において、“フォニイ”といったのである。

江藤淳『リアリズムの源流』291頁

参考記事:

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年5月15日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。