この記事では、公務の固定資本減耗について国際比較してみます。

1. 公務の固定資本減耗

経済活動別の固定資本減耗について国際比較を試みます。

今回は、公務に関する固定資本減耗について注目してみたいと思います。

本ブログで公務とは、公務及び防衛、強制社会保障事業(Public administration and defence; compulsory social security)を指します。

・国家公務及び地域共同体の経済・社会政策業務

一般公務、企業の効率的運営に関する規制及び助成など

・社会全体に対するサービスの提供

外務、国防、公共の秩序及び安全に関する事業など

・強制社会保障事業

政府の提供する社会保障事業の基金及び管理など

図1 経済活動別 労働者1人あたり固定資本減耗 日本

OECD Data Explorerより

図1が日本の労働者1人あたり固定資本減耗の推移です。

今回着目する公務(濃緑)は電気・ガス・空調供給業に次いで固定資本減耗の水準の高い経済活動となっています。

公務における固定資産とは、官公庁舎などの建物の他に、防衛、消防、警察などで用いられる設備なども含まれそうです。

道路・橋梁などは運輸・倉庫業、上下水道、浄水施設、発電施設などは電気・水道・空調供給業、通信施設などは情報通信業に分散していると考えられますので、公務には他にどのような固定資産が含まれるのか興味深いところです。

2. 労働者1人あたりの推移

公務業の固定資本減耗について労働者1人あたりの水準(名目、為替レート換算値)の推移を見てみましょう。

図2 労働者1人あたり 固定資本減耗 公務

OECD Data Explorerより

図2が主要先進国の公務における、労働者1人あたり固定資本減耗の推移です。

日本が極めて高い水準である事がわかります。

近年ではアメリカに追いつかれていますが、近年でも他の主要先進国と比べて大きく差がありますね。

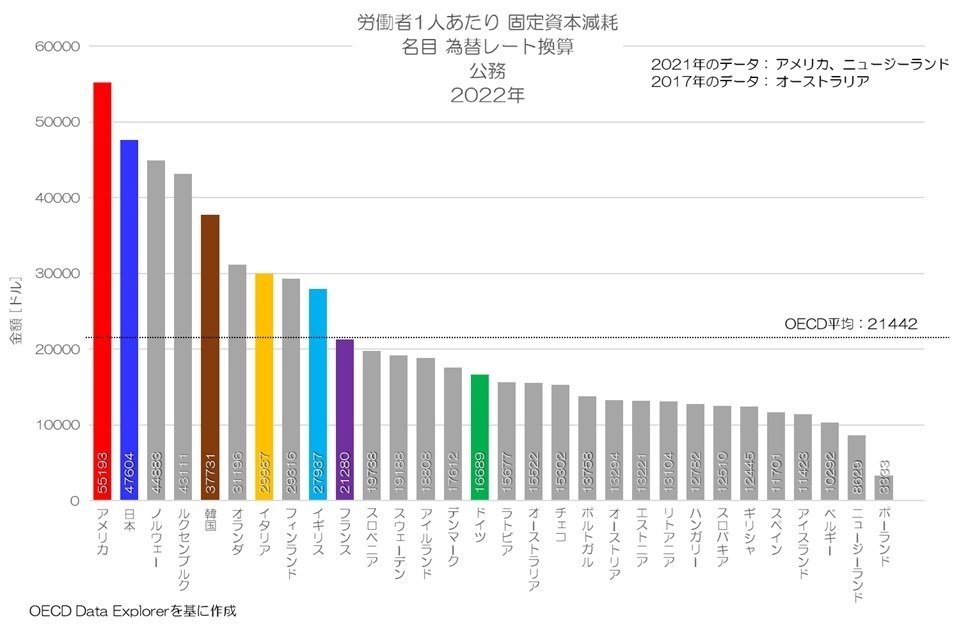

3. 労働者1人あたりの国際比較

最新の2022年の水準について国際比較してみましょう。

図3 労働者1人あたり固定資本減耗 公務 2022年

OECD Data Explorerより

図3がOECD各国の2022年の国際比較です。

日本は47,604ドルで、先進国ではアメリカに次いで高い水準です。

円安の進んだ2022年でもOECDの平均値の2倍以上というのは極めて高いのではないでしょうか。

他の主要先進国も比較的高い水準の国が多い中、ドイツは中程度とやや差があるのも印象的です。

この指標は労働者数にも影響を受けるわけですが、日本は公務員の人数が少ない事でも知られています。

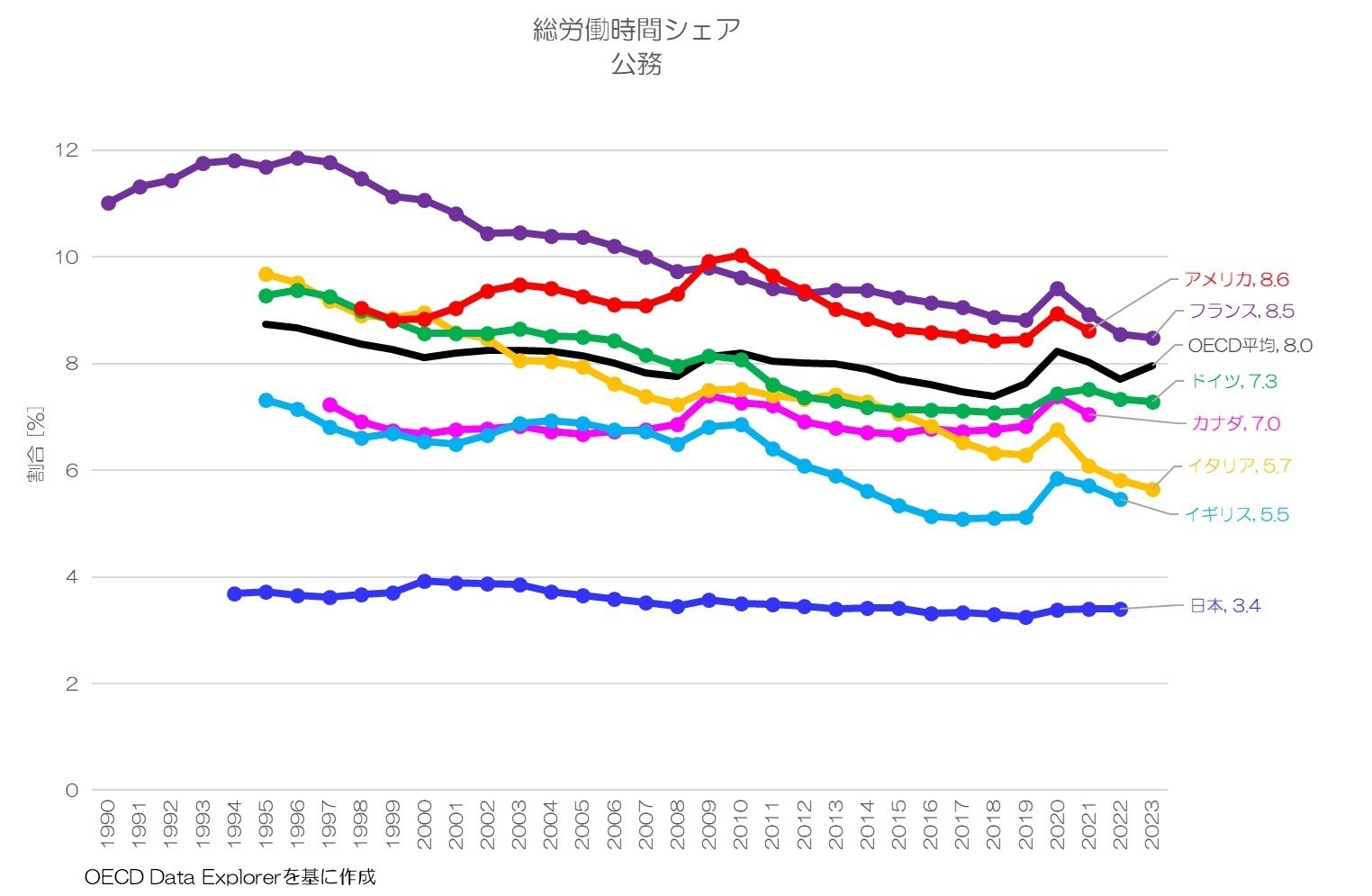

図4 総労働時間シェア 公務

OECD Data Explorerより

図4は産業全体に占める公務の総労働時間のシェアです。

日本は他国と比べて圧倒的に公務の総労働時間が短く、労働者数が少ない事がわかります。

4. 対国内総生産比の推移

続いて、各経済活動における国内総生産(Value added, gross)に対する比率でも比較してみましょう。

図5 固定資本減耗 対国内総生産比 公務

OECD Data Explorerより

図5が公務における固定資本減耗 対国内総生産比の推移です。

日本は韓国と共に非常に高い水準が継続しています。

日本は対国内総生産比で44.4%と非常に高い割合ですね。

金額では高かったアメリカは、対国内総生産比ではイギリスやイタリアと同程度となっています。

ドイツが一段低い水準というのも印象的です。

5. 対国内総生産比の国際比較

最後に、対国内総生産比の国際比較をしてみましょう。

図6 固定資本減耗 対国内総生産比 公務 2022年

OECD Data Explorerより

図6が2022年の固定資本減耗 対国内総生産比の国際比較です。

日本は44.4%で先進国で最も高い水準となり、ドイツの2倍以上です。

韓国も39.7%で日本に次ぐ水準となっています。

6. 公務の固定資本減耗の特徴

今回は経済活動のうち公務の固定資本減耗について着目してみました。

日本は労働者1人あたりの金額で見ても、対国内総生産比で見ても非常に高い水準に達しているようです。

ハコモノ行政などと言われていた事もあったようですが、以前から固定資産の減耗分が嵩んでいたようです。

もちろん堤防など防災・減災向けの施設による負担も大きいかもしれませんね。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2025年6月13日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。