mathisworks/iStock

1. 教育の固定資本減耗

日本の経済活動別 固定資本減耗について国際比較を試みます。

固定資本減耗は減価償却費に相当する概念で、固定資産価値の目減り分を表す指標です。

今回は、公務と共に公務・教育・保健の構成分野である教育の固定資本減耗について注目してみます。

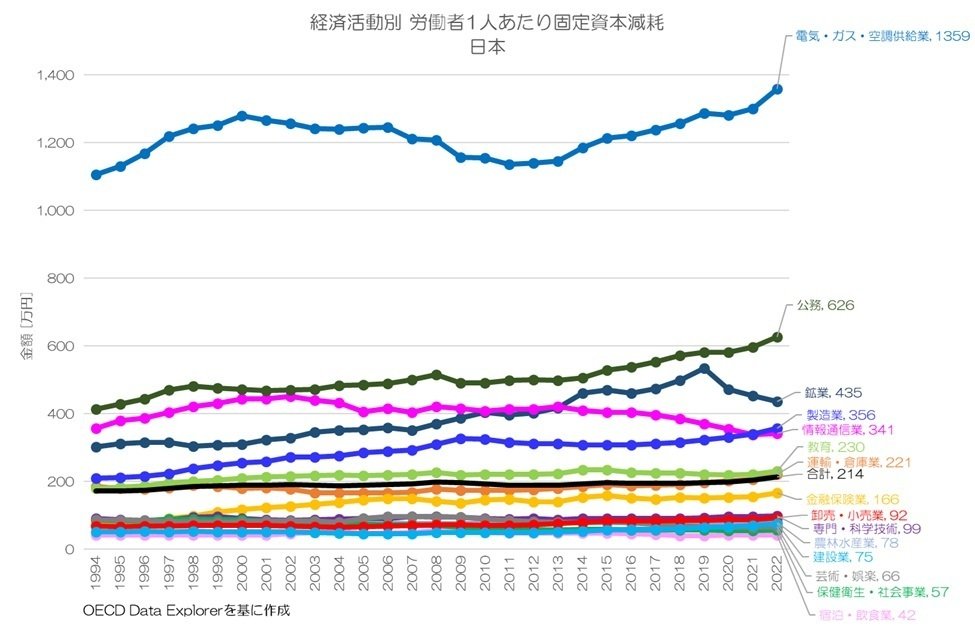

図1 経済活動別 労働者1人あたり固定資本減耗 日本

OECD Data Explorerより

図1が日本の労働者1人あたり固定資本減耗の推移です。

今回着目する教育(薄緑)は平均的な水準で推移しているようです。

教育分野における固定資産とは主に校舎などの建物・建築物が考えられますが、GIGAスクール構想などによるIT機器の導入も増えているのではないかと想像されます。

2. 労働者1人あたりの推移

教育の固定資本減耗について労働者1人あたりの水準(名目、為替レート換算値)の推移を見てみましょう。

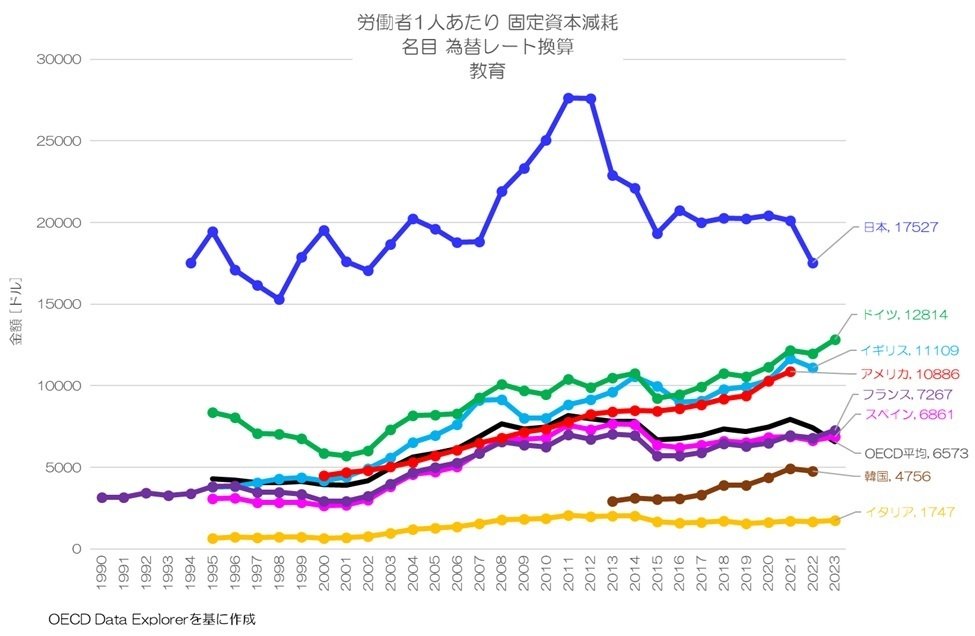

図2 労働者1人あたり 固定資本減耗 教育

OECD Data Explorerより

図2が主要先進国の教育分野における、労働者1人あたり固定資本減耗の推移です。

日本が極めて高い水準である事がわかります。

停滞傾向のため他の主要先進国との差は縮まっていますが、それでも大きく上回っている状況です。

労働者1人あたりなので、労働者(主に教員)が相対的に少ない事も影響しているかもしれませんね。

3. 労働者1人あたりの国際比較

最新の2022年の水準について国際比較してみましょう。

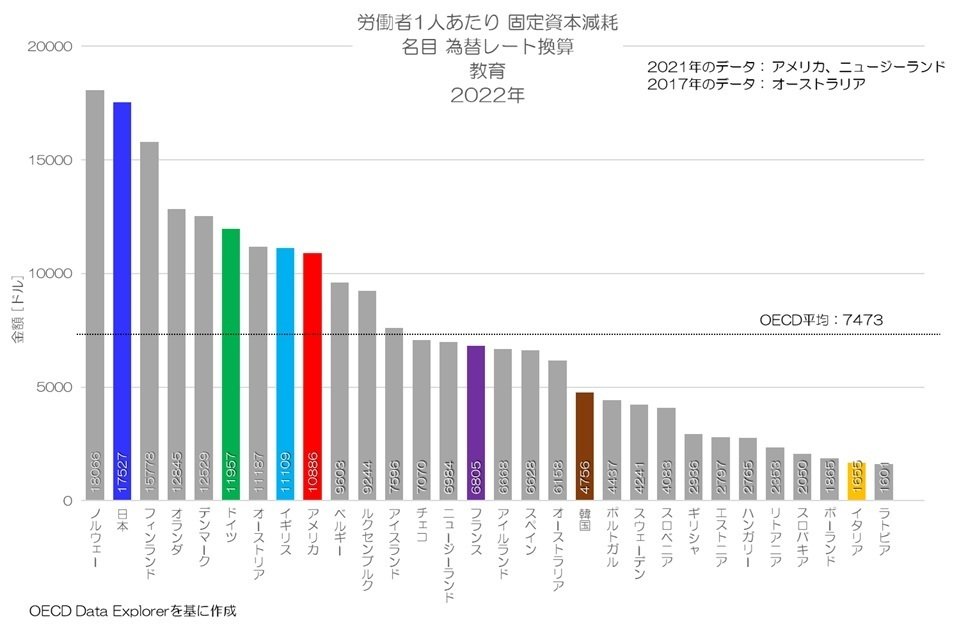

図3 労働者1人あたり固定資本減耗 教育 2022年

OECD Data Explorerより

図3がOECD各国の2022年の国際比較です。

日本は17,527ドルで、先進国ではノルウェーに次いで高い水準です。

上位にノルウェー、フィンランド、デンマークと北欧諸国が並ぶのも特徴的ですね。

その中でもスウェーデンが比較的水準が低いのが気になります。

主要先進国では他にドイツ、イギリス、アメリカが比較的高く、フランスが中程度、イタリアがかなり低い水準というのが特徴的です。

何故イタリアがこんなにも低いのか不思議ですね。

4. 対国内総生産比の推移

続いて、各経済活動における国内総生産(Value added, gross)に対する比率でも比較してみましょう。

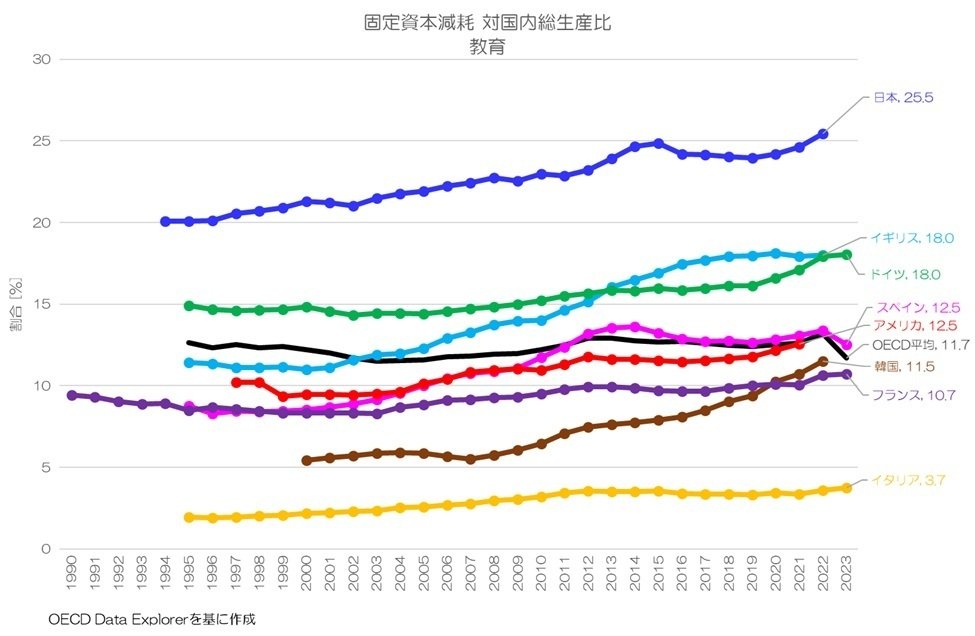

図4 固定資本減耗 対国内総生産比 教育

OECD Data Explorerより

図4が教育分野における固定資本減耗 対国内総生産比の推移です。

日本が非常に高い水準が継続しているのが特徴的です。

このグラフを見ると、日本は教育分野への投資が非常に多く、労働者の資本装備率も高い水準という事になります。

一般的に教員不足と言われますので、相対的に労働者が少ない事の裏返しかもしれませんね。

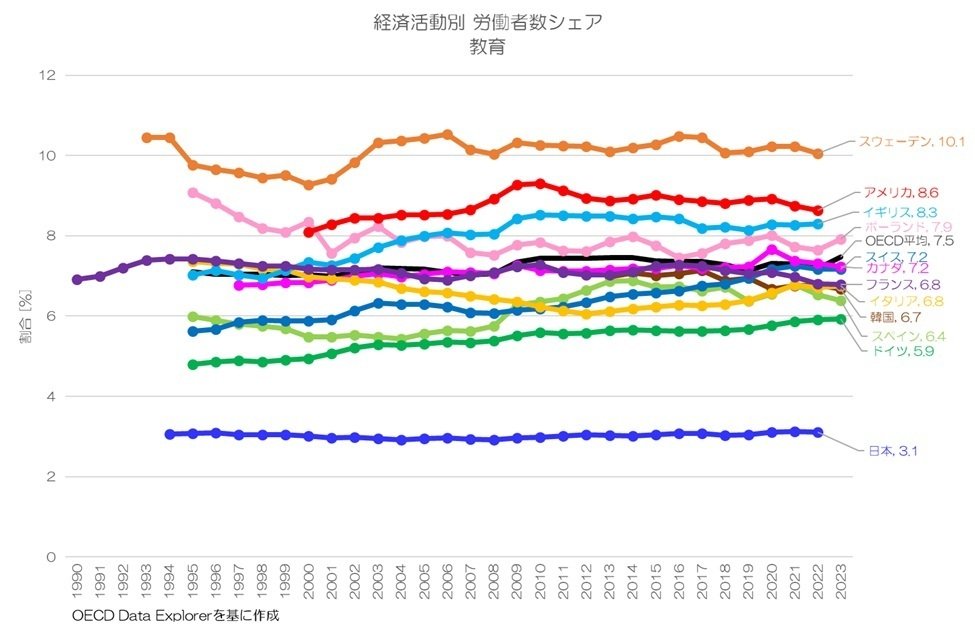

図5 経済活動別 労働者数シェア 教育

OECD Data Explorerより

図5が労働者全体に占める教育の労働者数シェアです。

日本は他国と比べると圧倒的に労働者数が少ない事になります。

相対的に少人数で過負荷な労働環境なのかもしれませんね。

統計データから見える印象と、世間で見聞きする実態とを結びつけて考えてみると、とても興味深い傾向です。

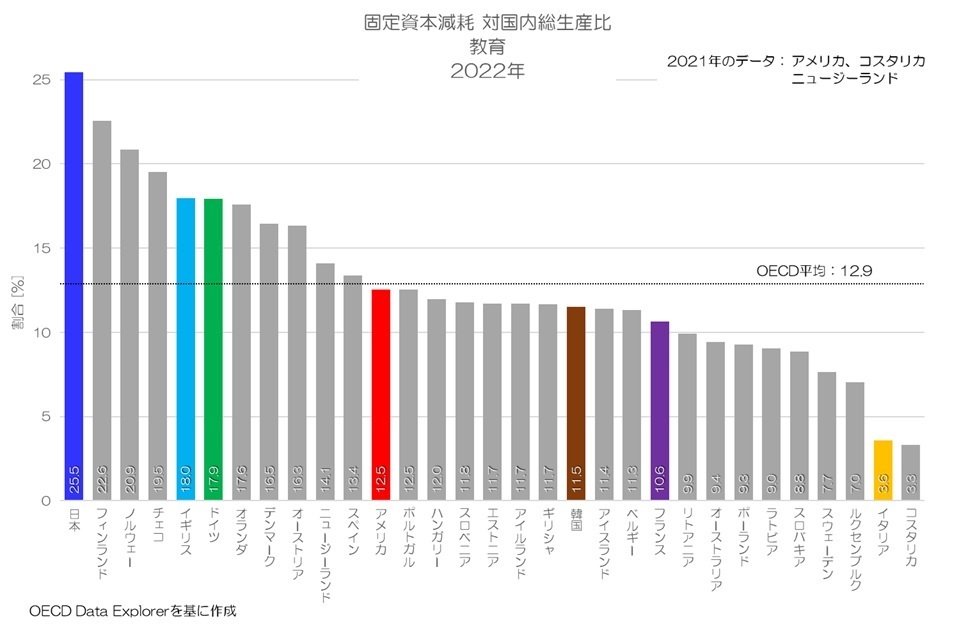

5. 対国内総生産比の国際比較

最後に、対国内総生産比の国際比較をしてみましょう。

図5 固定資本減耗 対国内総生産比 教育 2022年

OECD Data Explorerより

図5が2022年の固定資本減耗 対国内総生産比の国際比較です。

日本は25.5%で公務同様に先進国で最も高い水準となっています。

イタリアが非常に低い水準というのも特徴的ですね。

6. 教育の固定資本減耗の特徴

今回は経済活動のうち教育分野の固定資本減耗について着目してみました。

日本は労働者1人あたりの金額で見ても、対国内総生産比で見ても非常に高い水準に達しているようです。

労働者数のシェアを見ると圧倒的に少ないようです。

統計データを素直に受け止めれば資本装備率が高く少ない労働者で教育の経済活動を回せているとも言えますが、単純に労働者(教員)が少ない事の裏返しのような計算結果とも言えそうです。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2025年6月20日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。