theasis/iStock

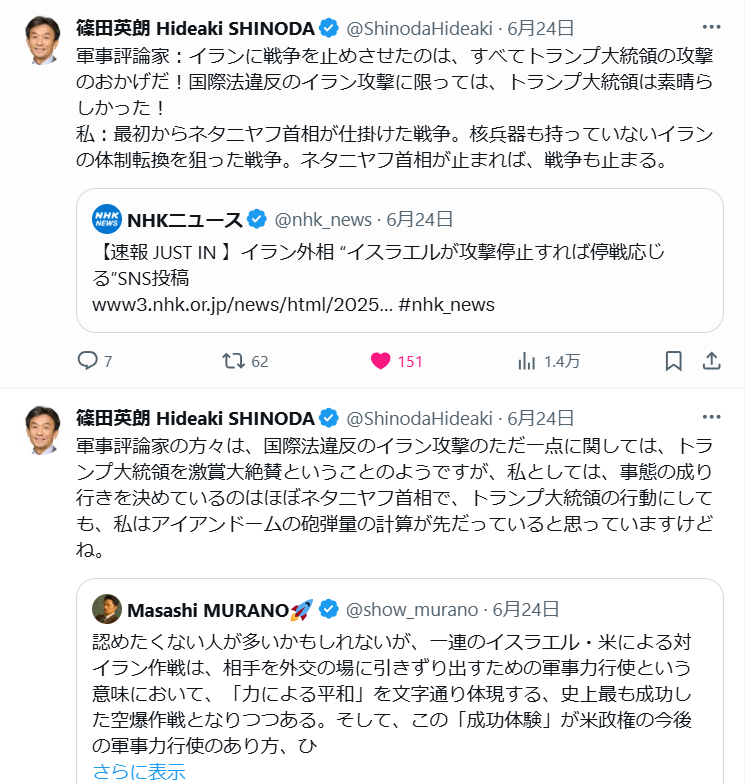

イスラエル・イラン戦争が、停戦に至ったようだ。薄氷の停戦だが、双方に弾薬の枯渇の可能性が指摘されていた中で、当面の戦争継続を見合わせた。これに対してトランプ大統領が一定の役割を果たしたことは、間違いない。ただしそれがどのような役割であったのかについては、異なる見方が多々ある。

アメリカのイラン攻撃の当日に、「終わらないアメリカの国際法違反の軍事攻撃」という題名の記事を書いた。

これはアメリカの攻撃が、単なる第三者的な核施設の除去という意味を持つだけでなく、イラン・イスラエル戦争の一環として、イスラエル側を支援する目的で行われたがゆえに、紛争当事者の行動としての意味がある、という点を指摘した文章だった。アメリカは、戦争を仕掛けたイスラエルのネタニヤフ首相の意向に引きずり込まれてしまう、ということを指摘したものだった。

トランプ大統領の基本姿勢は、中東の泥沼に関与しない「MAGA」の思想にある。しかし宗教右派を支持基盤に持ち、19世紀アメリカの政治思想を特徴づける「明白な運命」の思想傾向を持つトランプ大統領にとって、聖地エルサレムを押さえるユダヤ教国家イスラエルの防衛は、特別な意味を持つ。イスラエルの話となると、途端に介入主義的な姿勢をとって、「ネオコン」に賞賛されるような政策を始めてしまう。

結局トランプ大統領は、イランに懐柔姿勢をとり、停戦をイスラエルのネタニヤフ首相に受け入れさせる役割を果たした。イラン核施設攻撃後のアメリカの軍事基地への報復が、事前通告を伴った緩やかなものであった機会をとらえた。もともとイラン側は、戦争はイスラエルが開始したものであるので、イスラエルが止まれば自国も止まる、という立ち位置であった。そこでネタニヤフ首相の説得がカギとなった。

ネタニヤフ首相は、繰り返し「体制転換」を煽る発言を繰り返してきており、停戦には簡単に納得しないことが予想された。しかし体制転換が起こる兆しが見られない中、アイアンドームの弾薬が枯渇し始めているのではないかと指摘されるほど、かつてないレベルでイランのミサイル攻撃に脆弱性を見せて被害を出していたところで、停戦を受け入れることの合理性を判断せざるをえなかったと思われる。

もしネタニヤフ首相が停戦を受け入れていなかったら、トランプ大統領は非常に苦しかった。戦争を続けたくないのに、戦争を続けたいイスラエルを支援せざるを得ないからである。

この構図は、今後も継続していくと思われる。今回の停戦は、一時的なものであり、どこまで続くかはわからない。イスラエルは防空能力を再整備し、イランはミサイル備蓄量を補充しつつ、核兵器の開発に進むだろう。アメリカは、戦争に関与したくないがイスラエルは支持する、という綱渡りを続けざるを得ない。

今回の停戦については、二つの全く異なる解釈方法がある。NATO同盟諸国は、トランプ大統領やイスラエルを支持する発言を繰り返している。そうしたNATO系の諸国の姿勢にあわせて、イランは勢力を失墜させた、イスラエルはイランを圧倒して完全勝利した、アメリカの国際秩序の擁護者としての威信が回復された、といった、トランプ大統領を称賛する方向での言説も多々見られる。

全く異なる解釈もある。イスラエルに奇襲攻撃を仕掛けられて戦争に対応することになり、超大国アメリカにバンカーバスターで空爆されても、なおイスラエルに苦戦をさせる対応を行い、核兵器開発能力も相当程度に温存しているとされるイランの善戦を指摘する方向性もある。

イスラエルに加えて、アメリカの信頼度が失墜したと見る向きもある。国際法規範を全く考慮せず、ただ軍事力を振り回すだけで、もはや二重基準の言い訳すらしない横暴ぶりが世界中に印象付けられた。

これら二つの「物語」は、併存している。どちらが正しいということはなく、あるいは両方が正しいというよりも、見る者の立ち位置の違いによって、世界は全く違って見えてくるということだろう。

アメリカの軍事同盟国であれば、特にウクライナの防衛という課題を抱えている欧州諸国であれば、多少手荒であっても、アメリカに軍事力を行使して「敵」を駆逐してほしいという願望が強い。それが自分たちの利益になるからである。イスラエルは「汚れ仕事」をしている、というドイツのメルツ首相の発言も、こうした方向性にあるものだ。

他方、アメリカとの関係が敵対的な諸国はもちろん、単に疎遠であるだけの諸国にとっても、イスラエルとアメリカは、端的に脅威だ。国際法を度外視し、気に入らない相手に容赦ない軍事攻撃を仕掛けてくる。両国の独善的な姿勢を認めることは、自国の利益にならず、支持したい気持ちはわかない。

この二つの物語は、他の国際問題をめぐっても発生している世界観の対立をそのまま反映しており、立場の違う諸国の利益の所在を反映したものでもあるので、極めて根深い構造的な事情を反映している。

停戦は、一時的なものであり、対立の構図は、繰り返し噴出してくるだろう。

日本は、アメリカとの間に軍事同盟を持ち、欧州諸国とも良好な関係を持つ。しかし欧米以外の地域で、日本ほどにも欧米諸国に気遣いをしている国は他にない。韓国ですら、NATO首脳会議に率先して欠席する判断をした。

欧米諸国との関係維持は大切だが、世界は欧米諸国だけによって成り立っているわけではない。欧米諸国に付きしたがっているような国は、欧米以外の地域では日本以外にはほぼ見られない。欧米諸国の影響力は、長期的には減退していくしかない。日本としては、その事情をよくふまえながら、慎重に行動していくことは、どうしても必要になるだろう。

■

国際情勢分析を『The Letter』を通じてニュースレター形式で配信しています。

「篠田英朗国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月2回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。