(前回:佐倉ふるさと広場拡張整備計画を問う④:経済効果は誰のものか)

佐倉ふるさと広場拡張整備事業を公共投資として評価する際、これまでほとんど議論されてこなかった、しかし最も重要な要素がある。

それが毎年発生し続けるランニングコストである。

本事業では、Park-PFI事業者の選定と同時に、同一事業者が指定管理者にもなる制度設計が採られている。

その指定管理期間は2029年4月から2047年3月までの約18年間であり、実質的には約20年スパンで事業構造が固定される。

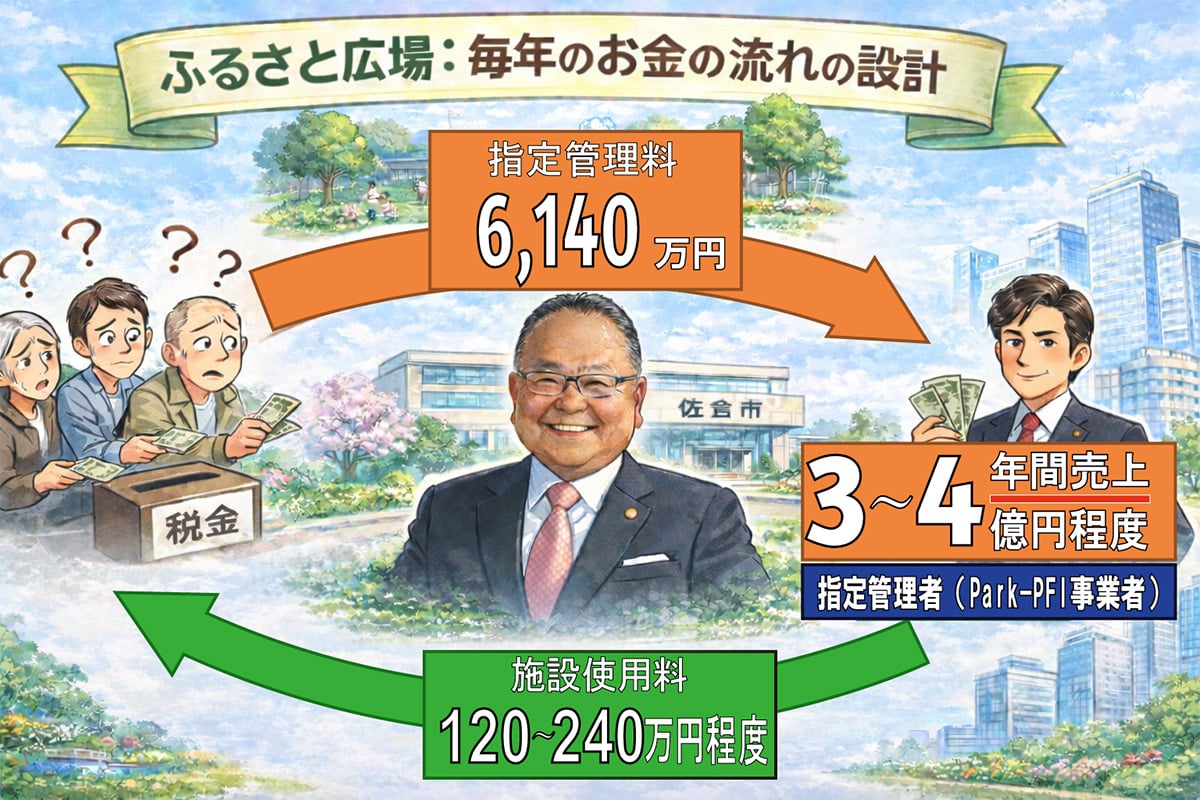

この間、市が毎年支払い続けるのが指定管理料である。

その金額は、年間約6,140万円にのぼる。

しかも、制度上の構造は次のとおりである。

- 最初の約4年間:準備期間(支払いなし)

- その後 8年間が有償期間

- 8年目終了時に契約見直し

- その後も更新され、実質的に20年規模の拘束

仮に現在すでに議決されている有償期間だけで見ても、

6,140万円 × 8年 = 約4.9億円

さらに更新を含めれば、

総額10億円規模のランニングコストが、市の一般財源から支出される構造となる。

この金額は、初期整備費(市税ベースで約20億円・総額30億円)とは完全に別枠である。

観光開発である以上、避けて通れない「収支構造」

これまでのふるさと広場は、市民の憩いの場であり、管理費は市民サービスとして一定の理解が成立していた。

しかし今回の事業は、性格がまったく異なる。

明確な観光開発事業であり、年間売上は約4.4億円と市は説明している。

この4.4億円の売上の大半は、公園内の飲食・物販等を運営するPark-PFI事業者(指定管理者)の売上と考えられる。

一部の自治体では、こうしたPark-PFI事業において、想定以上に利益が生じた場合に、その一部を自治体に還元する「納付金」等の仕組みを契約条件として設ける例も見られる。

しかし、佐倉市の本事業の設計には、そのような利益還元の仕組みは盛り込まれていない。

である以上、本来問われるべきは次の一点である。

この観光開発は、20年にわたり支払い続ける指定管理費用に見合う公共的リターンを、市民にもたらすのか。

便益は誰に帰属し、費用は誰が負担するのか

ところが、市は前稿までの一般質問の答弁でみてきたとおり、それらについては何ら答えをもっていない。

そして、現時点で市が把握している直接リターンは、公園内で事業者収益をあげるために設置される施設における使用料だ。この使用料は、1㎡あたり1年間で1,200円となっている。仮にこの施設が、この開発規模での一般的な数値である1,000㎡で試算すると、120万円になる。

年間6,140万円の指定管理費支出に対し、回収は約120万円。回収率は約1.9%である。

採算分岐が構造的に成立しない

もし、市内事業者への還元、税収増、雇用創出、域外消費の流入といった公共的リターンが、この支出水準を下回るのであれば、この事業は構造的に永遠に採算分岐を超えない。

それは単なる「赤字事業」ではない。

市民の負担の上に、民間事業者の収益だけが積み上がる制度構造である。

問われるのは「事業の成否」ではなく「設計の正当性」

観光開発とは、本来、地域経済を潤すための投資である。

市民の負担を起点に、民間収益だけが拡大する構図であってはならない。

にもかかわらず本事業では、

- 20年近く続くランニングコストの総額も

- それに見合う公共的リターンの試算も

市民に示されていない。

この時点で、この事業は公共投資としての成立条件そのものを欠いている。

かつて夕張市では、観光開発を旗印に巨額の公費が投入されたが、収益の多くは事業者側に帰属し、自治体には高額な維持管理費と債務だけが残された。和歌山マリーナシティでも同様に、地域経済への波及構造を欠いたまま開発が進み、県は長期にわたり財政負担を背負うこととなった。

いずれも共通しているのは、初期投資とランニングコストの重さに比して、地域経済を潤す実質的な循環が設計されていなかった点である。

本事業がいま示している構造は、その失敗の軌跡と重なっている。

市民が20年にわたり負担し続けるコストの上に、事業者の収益だけが静かに積み上がり、地域にはほとんど富が残らない——そのような事態が、このままでは十分に起こり得る。

次章では、47万人来場を前提とするこの計画が、交通と安全という最も基礎的なインフラ条件すら整えないまま進められている現実を検証する。

■