これまでの連載はこちら

ゲノム医療入門① 異同識別と親子鑑定

ゲノム医療入門② 解析で感染症も丸わかり

今日は病気のゲノム・遺伝子診断に移りたい。といっても、これにも多様な種類が含まれているので、大きな分類をするだけでも大変である。

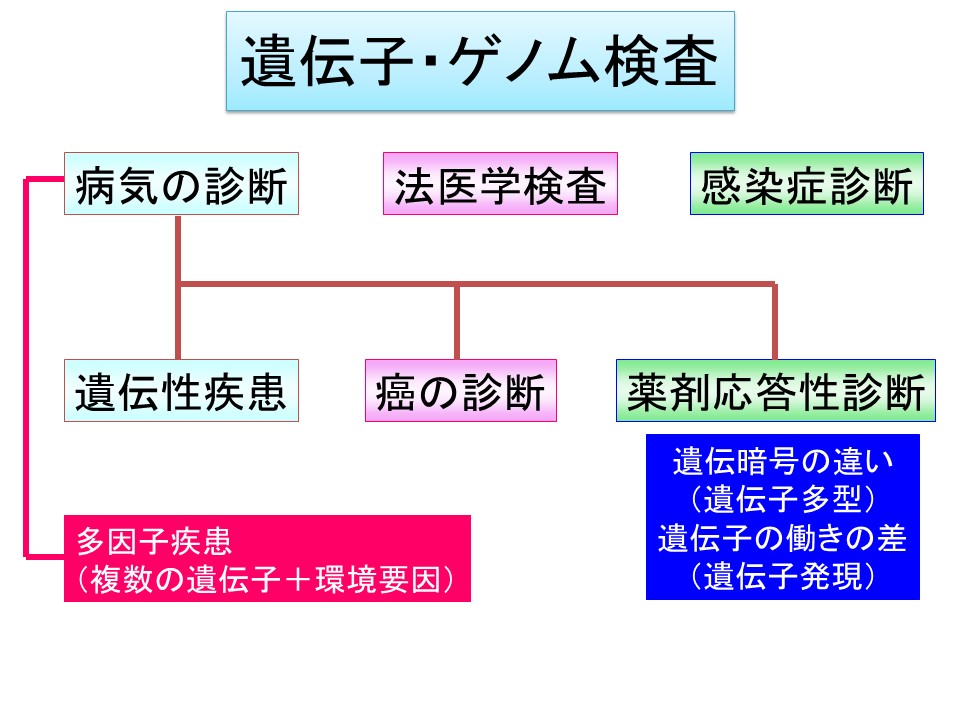

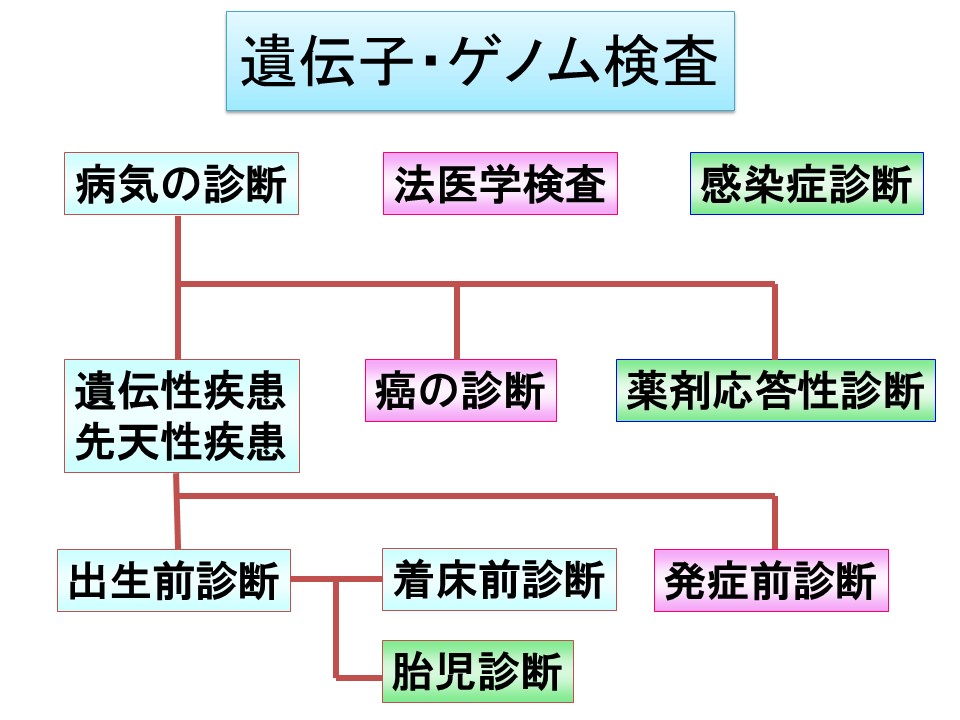

ゲノム・遺伝子を利用した病気に関わる医学研究・医療を大きく分類すると、遺伝的な病気や病気のリスクの診断(遺伝性疾患や多くの疾患に関連する遺伝的リスク要因)・がん細胞における体細胞変異(生まれた後に起こる後天的な遺伝子変化)、薬剤の応答性(効果や副作用に関係する遺伝的な多様性に加え、がんの分子標的治療薬に関連する遺伝子異常)などがあげられる。この3つの分類も、がんの場合などは、この3つの分類すべてに当てはまり、単純ではない。

多くの方が(医師も含めて)、「胚細胞変異(多様性)」と「体細胞変異」と言った時点で、そっぽを向き、耳を閉ざしてしまう。これらについて、日本語はどうしても難しくなってしまうのだが、親から子へと受け継がれるものが胚細胞変異、遺伝的多様性である。私は、この変異という呼び方が大嫌いだ。「変異」は「変に異なっている」というニュアンスが強く、おかしなものを受け継いでいる印象を与えるからである。多様性を認めあう教育のためにも、遺伝的多様性・多型(variation、polymorphism)と呼べばいいと思う。

日本に「ゲノム」という言葉が輸入された時に、生物学者組織が中心に対応したために、生物種の一種として「ヒトゲノム」が扱われたため、「遺伝的変異」という言葉が無神経に使われるようになったのだ。「あなたの病気は、親から受け継いだ変異が原因だ」と言われると、それだけで気分が落ち込みそうになる。これは、社会全体で考え直していく必要があると思う。

そして、いま日本では遺伝性の稀少疾患のゲノム解析が推進されている。30年以上遺伝的多型を研究してきた立場で言うと、日本の研究者はあまりにも遺伝子多型に関する知識に乏しいというか、無知である。特定の疾患を持っている人のゲノム解析をすれば、原因が簡単にわかるなどと考えるほど、世の中は甘くない。特定の個人にしか存在しない遺伝子多型は数十から数百か所はあり、どれが病気に関係するかを確認する作業は非常に難しい。多型を知らないので、この常識的なことが理解できないでいるのだ。

写真AC:編集部

話が逸れてしまったが、遺伝性疾患に関しては、出生前診断(胎児期の診断、あるいは、受精卵診断)は社会全体が真剣に考えるべき大きなテーマである。特に、母体血で可能となった胎児の染色体異常検査(女性は23対の染色体、男性はXY染色体を除く22対の染色体であるが、染色体1本、もしくは、一部分が多い場合。これも多様性の一部と考えて欲しいと願っている)に対する対応が一般社会と学会で乖離している。

ダウン症候群の頻度は女性の出産年齢で大きく異なる。20歳では約1700出産に1であるのに対して、30歳では約950出産に1、40歳では約100出産に1、49歳では約10出産に1となる。すべての染色体異常を含めると、20歳で約500分の1、30歳で約400分の1、40歳で約60-70分の1、49歳で約8分の1と報告されている。高齢になるほど染色体異常を持った子供の生まれる確率は高くなる。これは科学的事実である。父親が高齢になるほど、精子のDNAも変化してくるので、親には存在しない、先天性の疾患を持つ子供が増えてくる。

染色体数異常に話を戻すと、学会のガイドラインでは35歳以上の妊婦が自費でこの母体血検査を受けることができるとされている。しかし、町中にある自費診療クリニックを受診すれば年齢にかかわらず、簡単に検査を受けることができるようになっている。

このような話をすると染色体数異常を持った子供を差別するのかといった揚げ足取りをする人が必ずいるが、きれいごとではなく、現実の社会では35歳未満でも検査を受けている妊婦さんがたくさんいることを理解する所から、社会の課題を考える必要がある。私は、病気を含めてお互いの多様性を理解し、お互いを尊重する社会にするために、遺伝的多様性の教育をすべきだと訴え続けている。残念ながら、私がいくら叫んでも「糠に釘」「暖簾に腕押し」状態だが!?

編集部より:この記事は、医学者、中村祐輔氏のブログ「中村祐輔のこれでいいのか日本の医療」2019年2月21日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。