>>>「終戦秘話①原爆投下の時間稼ぎだったポツダム宣言」はこちら

>>>「終戦秘話②原爆投下ありきで削られた「日本の降伏条件」原案」はこちら

ローズベルトは、1944年にコーデル・ハルが健康問題で国務長官を辞した時、次官のステティニアスを昇格させ、次官にグルーを充てた。しかし、トルーマンが7月3日に国連大使に転出したステティニアスの後任の国務長官に選んだのは、次官兼代理のグルーではなく対日強硬派のジェームズ・バーンズだった。

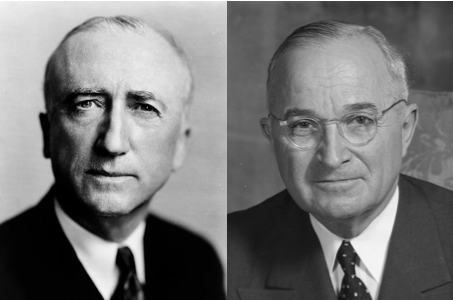

バーンズ(左)とトルーマン(Wikipediaより:編集部)

バーンズはトルーマンと同様に大卒ではないが、議員歴が長くマンハッタン計画にも関わっていた老練な上院議員で、1944年7月の民主党大会で現職副大統領ヘンリー・ウォーレスと副大統領候補指名を争い、またトルーマンが結局は自分が就任した副大統領にバーンズを推薦していた経緯もあった。

トルーマンは父親の事業失敗で大学に進めなかったことを気に掛けていて、そのせいか軍人は好きだが外交官は嫌いだった。ステティニアスは事業家の出だが仕事ぶりに不満があったし、生粋の外交官のグルーは5月半ばにミスを犯していた。それは武器貸与法に絡んだもので、対ドイツ戦終了に伴う対ソ武器貸与の急な中止だった。

法律自体はトルーマン自身も十分に確認しないで承認していたのだが、それに従って出港済みの船を杓子定規に引き返させたグルーの命令を、トルーマンが外交上の影響懸念から撤回せざるを得なくなったことが、ある種の冷たさをもつトルーマンの気に障ったのだった。

ステティニアスを体よく更迭してグルーではなくバーンズを国務長官に据えたのには、当時の「大統領継承法」も関係していた。大統領が欠けて副大統領が昇任した場合、その在任期間は副大統領を置かず、国務長官に大統領継承順位が繰り下がる決まりであった。つまり万が一自分が欠けた時、ステティニアスやグルーが大統領に昇任する可能性を避けたかったのだ。

バーンズは少し前にローズベルト政権の戦時動員局長官を辞したばかりだった。バーンズはヤルタにも同行していたので、ヤルタの詳細を知りたいと考えたトルーマンは彼を呼んで会議の様子を聞こうとした。しかしバーンズは、側近のハリー・ホプキンスやアルジャー・ヒスと違って重要会議には陪席しておらず、会議の詳細は何も知らなかった。

余談だが、ヤルタ会談の米国代表団の何人かが間を置かずに相次いで世を去っている。ローズベルトは2か月後の4月、ホプキンス顧問は翌年1月、同じく顧問のパトソンは帰途の船上で死亡した。他方、会議を裏で仕切ったソ連スパイのアルジャー・ヒスは、転向してタイム誌で働いていた元ソ連スパイのウィタカー・チェンバースに告発され、偽証罪で有罪となったものの92歳の天寿を全うした。

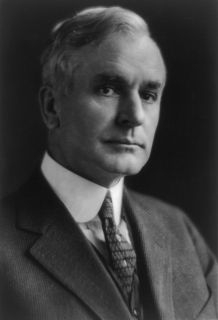

ハル(Wikipedia)

さて、トルーマン政権内ではバーンズ国務長官が強硬派(ハードピース派)だった以外は、文官のスティムソン陸軍長官、フォレスタル海軍長官、最長老のリーヒ統合参謀本部議長、マーシャル陸軍参謀長などの要人は概ね対日穏健派(ソフトピース派)だった。が、政権の外に忘れてはならない対日強硬派が一人いた。日米開戦の引き金を引いたハルノートで知られる元国務長官のコーデル・ハルだ。

7月3日に国務長官に就任したバーンズは、その4日後の7月7日にポツダムに向け出発したのだが、そのポケットには、スティムソンらの合意を得てその12項に「国体護持」を謳ったグルーの草案がねじ込まれていた。しかしトルーマンを説得してスティムソンをポツダムへの代表団から外させたバーンズは、草案から国体護持のフレーズを削るべく蠢動した。

このバーンズの動きには二つ理由があった。一つは天皇の存続に批判的な当時の米国内の世論であり、一つはハルの助言だ。出発前日の7月6日、バーンズはハルに電話で相談した。ハルはバーンズに次のように返事をしたと回顧録に書いている。「天皇と支配階級の特権がすべて剥奪され、他のすべての人たちと法の下の平等の立場に置かれなければならない」。斯くてグルーの苦心は水泡に帰した。

バーンズはもう一つポツダム宣言における大逆転劇を演出している。それは共同宣言の一人をスターリンから蒋介石に土壇場で差し替えたことだ。ソ連が対日戦に参戦していないことが表向きの理由だが、裏には17日にポツダムに届いた原爆実験成功の報があった。原爆投下によって日本が降伏するとの確信が米国をしてソ連の存在を軽んじさせたのだ。野にいて原爆実験の結果は知らないコーデル・ハルも同意見で、わざわざスターリン外しをポツダムのバーンズに電報していた。

ポツダムで会談するチャーチル、トルーマン、スターリンの英米ソ3首脳(Wikipedia)

その原爆実験の成功をトルーマンはスターリンにどう伝えるべきか苦慮した。結局、チャーチルの助言を入れ、日程終盤7月24日の会議終了後スターリンの席に歩み寄り、原爆という言葉は使わずに強力な新型爆弾という言い方でさりげなく伝えた。

まったく平静なスターリンの反応に拍子抜けしたトルーマンは、回顧録に「彼はその意味するところが判らなかったらしい」と書いた。他日スターリンもお返しに、この期に及んでも日本がソ連に和平の仲介依頼をしている件をトルーマンに告げたが、その反応も同様にそっけなかった。両者共に暗号無線の傍受でとっくに知っていたのだ。

ローズベルトの急死で‘偶然’大統領になったトルーマンは、82日間の副大統領時代にローズベルトから原爆について知らされていなかった。これを伝えたスティムソンは回顧録に「トルーマンは欲しかった玩具を手に入れた子供のようにはしゃいだ」と書いている。

広島への原爆投下(Wikipedia)

トルーマンにとって原爆を使うか否かは、前任者の敷いた路線を走る必要のない、初めての自ら下すことのできる決断だった。同時に20億ドルもの巨費が、議会の承認も経ずにその開発に費やされていることも知ったトルーマンが、投下して日本を降伏させることでしかこれを正当化できない、と考えたとしても不思議はない。

これらを考え合わせれば、トルーマンにとって日本降伏は、必ず原爆投下後でなければならず、そしてソ連参戦前でなければならなかったはずだし、原爆投下後は、一刻も早い日本によるポツダム宣言の受諾を期待したに違いない。原爆を手にしたトルーマンとバーンズにとって、国体の護持などソ連参戦に比べればもはやどうでも良くなった。

8月10日の日本の前提条件の取扱いにそれが現れている。もし米国が天皇問題に固執するなら、日本の受け入れ条件にある「その宣言が統治者としての天皇陛下の大権を損なういかなる要求も含んでいないと了解して」との文言にもっと拘って良いはずだ。が、バーンズ回答は間を置かず日本に送達された。

当時、ホワイトハウスの副報道官だったイーブン・エアーズは8月11日の日記にこう書いている。

大統領との朝の会議を行った。米英ソ仏の四ヵ国が協議中であるということ以外いうべきことはない、と大統領は言った。(主任報道官の)ロスは10時30分の記者会見でこれを記者団に伝えた。そのすぐあと国務省は我々に一言の断りもなく、日本提案に対する米国の回答を発表した。その返事は、日本は天皇制を維持できるが、天皇も日本国民も連合軍最高司令官に従う、という内容だった。

多くの被爆被害者の方々にはまことに無念であり憤懣やる方ないことだが、それは実に身勝手極まりない理由からの原爆投下だったのだ。

高橋 克己 在野の近現代史研究家

メーカー在職中は海外展開やM&Aなどを担当。台湾勤務中に日本統治時代の遺骨を納めた慰霊塔や日本人学校の移転問題に関わったのを機にライフワークとして東アジア近現代史を研究している。

【参考文献】

「パル判決書 上下」(東京裁判研究会 講談社学術文庫)

「東京裁判への道」(粟屋憲太郎 講談社学術文書)

「私の見た東京裁判 上下」(冨士信夫 講談社学術文庫)

「東京裁判 日本の弁明」(小堀桂一郎 講談社学術文庫)

「国際シンポジウム 東京裁判を問う」(細谷、安藤、大沼 講談社学術文庫)

「秘録 東京裁判」(清瀬一郎 中公文庫)

「パール判事の日本無罪論」(田中正明 小学館文庫)

「東京裁判 勝者の裁き」(リチャード・マイニア 福村出版)

「東京裁判」(日暮吉延 講談社現代新書)

「東京裁判 上下」(児島襄 中公新書)

「ディベートから見た東京裁判」(北岡俊明 PHP研究所)

「東京裁判を批判したマッカーサー元帥の謎と真実」(吉本貞昭 ハート出版)

「真珠湾の真実 ルーズベルト欺瞞の日々)」(ロバート・スティネット 文藝春秋社)

「日本人を狂わせた洗脳工作」(関野通夫 自由社)

「滞在十年 上下」(ジョセフ・グルー ちくま学芸文庫)

「落日燃ゆ」(城山三郎 新潮社)

「昭和の精神史」(竹山道雄 講談社学術文庫)

「日本経済を殲滅せよ」(エドワード・ミラー 新潮社)

「なぜアメリカは日本に二発の原爆を落としたのか」(日高義樹 PHP研究所)

「太平洋戦争とは何だったのか」(クリストファー・ソーン 草思社)

「昭和史を読み解く」(鳥居民 草思社)

「日米開戦の謎」(鳥居民 草思社)

「昭和二十年 第一部・12」(鳥居民 草思社)

「アメリカの鏡・日本」(ヘレン・ミアーズ 角川学芸出版)

「マオ 誰も知らなかった毛沢東」(ユン・チアン&ジョン・ハリディ 講談社)

「コミンテルンとルーズベルトの時限爆弾」(江崎道朗 展転社)

「歴史の書き換えが始まった!コミンテルンと昭和史の真相」(小堀桂一郎・中西輝政 明成社)

「ヤルタ-戦後史の起点」(藤村信 岩波書店)

「ホワイトハウス日記1945-1950」(イーブン・エアーズ 平凡社)

「ポツダム会談」(チャールズ・ミー 徳間書店)

「黙殺 上下」(仲晃 日本放送出版協会)

「戦後秘史 ②天皇と原子爆弾」(大森実 講談社)

「日本人はなぜ終戦の日付をまちがえたのか」(色摩力夫 黙出版)

「奇蹟の今上天皇」(小室直樹 PHP研究所)

「天皇ヒロヒト 上下」(レナード。モズレー 角川文庫)

「宰相 鈴木貫太郎」(小堀桂一郎 文春文庫)

「GHQ歴史課陳述録 終戦史資料 上」(原書房)

「Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, Potsdam/Yalta」(ネットサイト)

「VENONA」

「アメリカはなぜ日本に原爆を投下したのか」(ロナルド・タカキ 草思社)

「ダブル・ヴィクトリー」(ロナルド・タカキ 星雲社)

「トルーマン回顧録」(恒文社)

「ハル回顧録」(中央公論新社)

「ハルノートを書いた男」(須藤眞志 文春新書)

「外交回想録」(重光葵 中公文庫)

「昭和の動乱」(重光葵 中公文庫)

「侍従長の回想」(藤田尚徳 講談社学術文庫)

「機関銃下の首相官邸」(迫水久常 ちくま学芸文庫)

「第二次世界大戦1-4」(チャーチル 河出文庫)

「ヤルタ・ポツダム体制と日本の戦後レジームを考える」(芦田茂 文芸社)

「米国の日本占領政策 上下」(五百旗頭真 中央公論)

「東京裁判」(レーリンク 新曜社)

「東京裁判、戦争責任、戦後責任」(大沼保昭 東信堂)

「東京裁判、戦争責任の思想」(大沼保昭 東信堂)

「鈴木貫太郎自伝」

「ダレス兄弟」