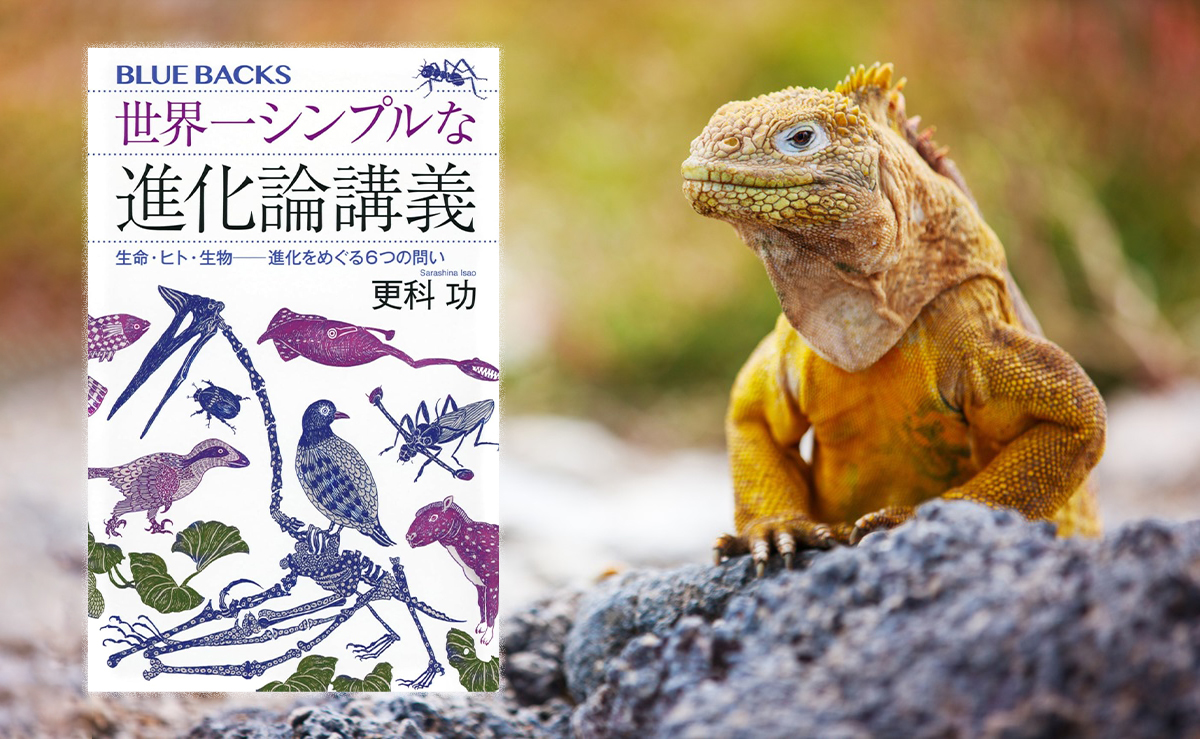

更科功『世界一シンプルな進化論講義 生命・ヒト・生物――進化をめぐる6つの問い』は、生物進化の基本から最新の研究成果までを、わかりやすく解説した一般向けの講義形式の一冊である。著者は、進化を単なる「進歩」と捉える誤解を正し、「なぜ生物は変わるのか?」という根本的な問いに科学的に迫っている。取り上げられるキーワードは、「種の起源」「自然淘汰」「遺伝子」「生物」「生命現象」「ヒト」などであり、それらを軸にして、進化の仕組みや生物多様性の成り立ちを論じている。

本書の大きな特徴の一つは、ダーウィンに対する立場の取り方である。著者はダーウィンを「歴史上もっとも偉大な生物学者」と位置づけながらも、その主張がすべて正しいとは考えていない。実際、ダーウィンの進化論には多数の誤りが含まれており、それを隠さず明確に指摘している。多くの類書がダーウィンを過度に崇拝するあまり、批判に対して歯切れの悪い表現にとどまっているのに対し、本書ではその点を率直に指摘している。

shalamov/iStock

本書では、進化論の内容について、ダーウィンの主張を6つに整理して説明している。

- 生物は進化する

- 自然淘汰が進化の主なメカニズムである

- 用不用説(使う器官は発達し、使わない器官は退化する)

- 生物は枝分かれ的に進化する

- 生物はゆっくり(漸進的に)進化する

- 進化は進歩ではない

これらのうち、1と4は当時から広く受け入れられたが、2の自然淘汰説は初期には否定的に捉えられ、著名な生物学者たちも懐疑的だった。

むしろ、自然淘汰説を積極的に支持したのは、ダーウィンではなく、アルフレッド・ラッセル・ウォレスやアウグスト・ヴァイスマンといった少数の学者であった。彼らが唱えた説は「ネオダーウィニズム」と呼ばれ、用不用説を否定し、自然淘汰を強調した内容だった。

その後、進化論は一時的に信頼を失い、20世紀初頭には「ダーウィニズムは死んだ」とまで言われた。だが、1930~40年代にかけて、ロナルド・フィッシャーやJ・B・S・ホールデン、シューアル・ライトらによって「集団遺伝学」という新たな学問分野が誕生し、進化を「遺伝子頻度の変化」として定量的に捉えることが可能となった。これにより、メンデル遺伝や突然変異の知見と自然淘汰を統合した「進化の総合説」が成立し、自然淘汰説は再び進化の中心理論として復権した。この理論は「ネオダーウィニズム」とも呼ばれているが、ダーウィン自身の考えが「ダーウィニズム」「ネオダーウィニズム」と呼ばれたことはない。

本書はまた、進化に関する誤解を正すことにも力点を置いている。たとえば「進化は進歩である」という誤解や、「生物は必ず漸進的に進化する」という固定観念に対しては、進化には急激な変化もあることや、進化が必ずしも複雑さを増す方向には向かわないことを説いている。また、恐竜の絶滅を引き起こした隕石衝突などの突発的事象が、進化に大きな影響を及ぼすことも例として挙げられており、ダーウィンの唱えた漸進主義への批判も含まれている。

そして、科学技術の発展が進化論の理解を一変させた点も強調されている。著者自身の学生時代には、放射性同位体を使った危険な方法でDNA解析を行っていたが、PCR法や次世代シークエンサーの登場により、塩基配列の解析速度は劇的に向上し、進化の研究が飛躍的に進んだ。そうした背景のもとで、現在の進化論はダーウィンの時代とはまったく異なる姿を見せており、古い概念のままでは理解が追いつかないとも述べている。

全体を通じて、本書は「進化論とは何か」を多角的に紹介しつつ、その変遷と現代的意義を丁寧に説いている。読み物としても非常に面白く、一般読者が進化の本質に触れる最良の導入書のひとつであると言える。

■

【目次】

第1講義 進化とはなにか『種の起源』をめぐる冒険

『種の起源』はいかに受け入れられたのか

ダーウィニズムとネオダーウィニズム

進化は進歩ではない。『種の起源』前夜とそれ以降

獲得形質の遺伝は存在する

恐竜の絶滅とダーウィンの誤り

第2講義 自然淘汰とはなにか もっとも曲解されたダーウィンの主張

なぜ生物は進化するのか?

生存に不利な遺伝子が淘汰されない理由

性淘汰と自然淘汰の関係をみる

集団における自然淘汰の働き

生存闘争―地球の定員をめぐる闘い

第3講義 さまざまな生物から進化を考える

化石が証明した進化の道筋は偶然の結果なのか――ウマ

進化の多様性と異形の生物――タリーモンスター

角のあるなしを決めるオスの役割―糞虫

恐竜から鳥にどのように進化したのか――ミクロラプトル

アリの生存戦略と進化する細菌―ハキリアリ

進化の速度を決定するものとは―グッピー

種のいびつな繁栄と絶滅の相関―リョコウバト

第4講義 遺伝子からみた進化論 ヒトはいかに誕生したのか

「ヒトらしさを決める遺伝子」はいつ生まれたのか?

エピジェネティクス、親子の類似性はDNAだけではない

DNAの一致度98・7パーセントのチンパンジーとヒトの血縁度がゼロである理由

近親交配と進化の法則をめぐるジレンマ

私たちは先祖のほとんどからDNAを受け継いでいない!?

第5講義 さまざまな生命現象と進化論

全生物の「共通祖先」は「地球最初の生物」ではなかったかもしれない

「種」に寿命は存在するのか。その出現と絶滅率

宇宙に生物がいるとしたら、どんな形か考えてみると

生命40億年の進化をやり直しても人類は誕生するか

生物と無生物の境目とは。そこから見える不都合な未来

第6講義 ヒトをめぐる進化論

ミトコンドリア・イブは全人類の母ではなかった

生物のボディプランと進化の速度

進化論から考えるヒトの寿命を延ばす方法

意識とは何か? シミュレーション仮説に思うヒトの生

ヒトは進化に抗うことができるのか

サルからヒトへ。進化の「ミッシング・リンク」はなぜ見つからないのか