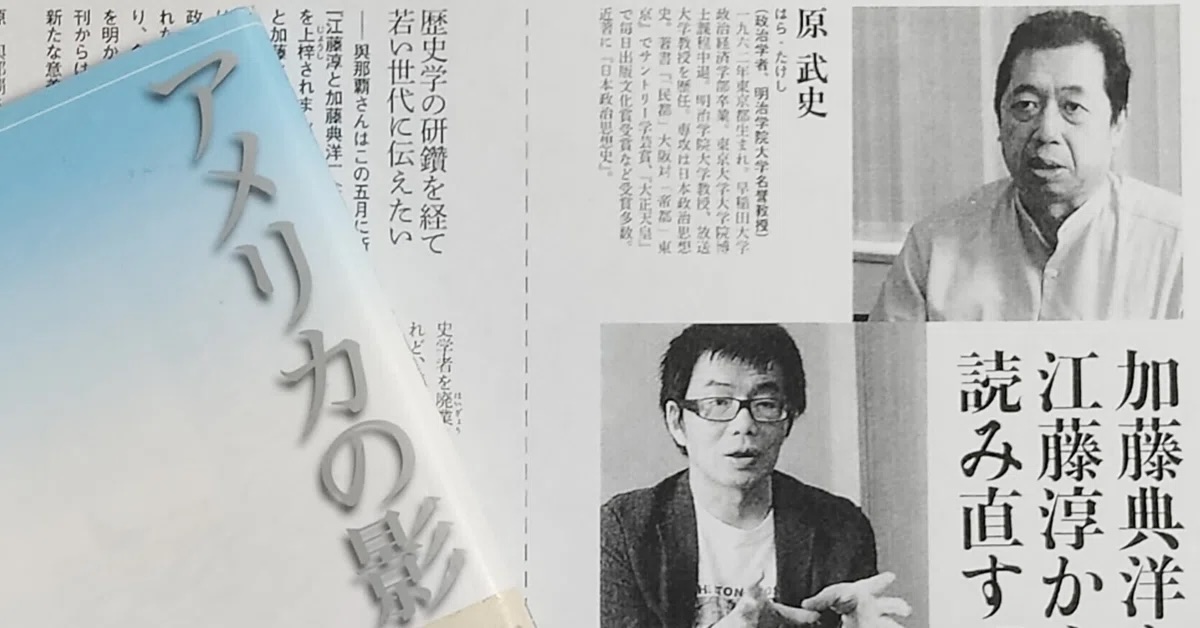

昨日発売の『潮』9月号で、原武史先生と対談した。病気の前には原さんの団地論をめぐり『史論の復権』で、後には松本清張をテーマにゲンロンカフェで共演して以来、3度目の対話になる。

今回はともに5月に出た、私の『江藤淳と加藤典洋』と原さんの『日本政治思想史』の内容を交錯させながら、いま、江藤と加藤から戦後史をふり返る意味について、考えている。

原さんと加藤さんは、2000~05年にかけて、明治学院大学で同僚だった。学者になる前に、社会人の体験(それも同じ国会図書館)を持つ点も共通する。お二人の交流の秘話も、今回の読みどころなので、ぜひ広く手に取られると嬉しい。

もっとも江藤と加藤はおろか、もう「戦後史」自体どうでもいいよ、という人も多いだろう。でも、待ってほしい。対談では1985年のデビュー作『アメリカの影』に入っている、加藤さんの論考「戦後再見」(初出は前年)に基づいて、プーチンとトランプとネタニヤフの話をした。

加藤の「戦後再見」は、日本の無条件降伏を批判的に再検証するものだ。しかし1978年に江藤淳が提起した、「無条件で降伏したのは軍隊のみであり、国家としては無条件の降伏はしていない」といった議論ではない。

いちおう主権国家どうしは対等、というタテマエの世界で、他の国に「無条件で降伏しろ」(=主権を持つことをやめろ)と求めること自体が異常ではないだろうか? それが加藤の問いである。

実際に、米大統領ルーズベルトが枢軸国に「無条件降伏」を求める方針を決めると(1943年1月のカサブランカ会談)、ハルやアイゼンハワーといった外交や軍事の「専門家」は反対した。降伏したらなにをされるかわからない、という状況の下では、かえって相手は降伏しなくなるからだ。

一般には、第二次世界大戦は民主主義の連合国と、全体主義の枢軸国の戦争と見なされる。これに「連合国でも、ソ連は全体主義だろ」と絡む反論も昔からあるが、加藤は違った次元でより痛烈な批判を放つ。

「無条件降伏」は……戦争の ”局外者の存在を許さない” 全領域君臨の完成態であり、そのようなかたちをとった、国家の何の義務も伴わない、他国の国民主権の一方的侵害をも、意味したのである。

一言でいえば、無条件降伏とは、やはり全体主義的、かつ超国家主義的な思想である。

講談社文芸文庫版、186頁

(強調を追加)

ここで、WGIPを発見した江藤淳なら「そうだそうだ。アメリカこそ全体主義だ」と言い出しかねないが、加藤さんがさすがなのは、でも日本人も似たこと考えてましたよね、とすかさずフォローを入れることだ。

日中戦争でまだ日本がイケイケだった1938年1月、「国民政府を対手とせず」で有名な第一次近衛声明が出ている。蒋介石を主権国家中国の代表とは見なさない、という趣旨だが、いまならプーチンの「ゼレンスキーはもう大統領ではない」、ネタニヤフの「イラン国民は現政権を転覆せよ」と、言いたいことは同じだ。

加藤の調べた範囲では、日本の議会や外務省で、そんな方針は「国際法違反にならないか?」と問う批判は起きなかった。ということは、として、その論は日本がやり返される場面へと続く。

無条件降伏という政策が、その政策立案者の立場から見たより好ましい政権の樹立を目的とし、しかも、その目的達成のためには現政体の徹底的破壊が必要という判断に立って作られていることを考えれば、ここ〔近衛声明〕に現れているのは、それとそのようには違わない考えである。

(中 略)

近衛声明のこうした特異性に何の違和感も感じなかったぼく達が、その後、「無条件降伏」に出会い、これを自然に受けとめたのは、いってみれば当然のことだったのである。

193-4・197頁

これまた、江藤なら「ルーズベルト(米国)はひどい」な話に持っていくところを、「おまえ(日本)もな」で返したわけ。これが、本物の批評です。勝てそうな相手にだけSNSでケンカを売り、「さすがセンモンカ!」と囃されてイイ気持ちなお子様には、一生書けないの。

しかしそれでも、なぜルーズベルトが無条件降伏に固執したか、という謎は残る。その答えこそ「原子爆弾」だというのが、加藤の論旨だ。

ルーズベルトやチャーチルらが「原子爆弾の使用が国際法に抵触しないかどうか」を「調査したことを示す証拠」は公表されていない。

しかし米国のこの原子爆弾投下決定に深く関与した人物達のその後の動きは、何より彼らがこの人類史上かつてない規模をもった「火器」の使用に踏みきったことの政治的責任、また「道義的、倫理的」責任に深く捉えられていたことを示すように思う。

(中 略)

ぼくには、無条件降伏政策は、途中で船長を失った船のように見える。

271・274頁(改行を追加)

通常の降伏では「さすがに原爆投下は戦争犯罪じゃないか」という声が、敗戦国から上がる恐れがある。その芽を事前に摘むために、相手国の主権を全否定する「超国家主義的な思想」として、無条件降伏は必要とされた。

ところが主導者のルーズベルトが途中で死んでしまい(1945年4月)、船長を失った結果、本来の文脈を忘れて、戦争では一方の力さえ強ければ「無条件降伏なるものがあり得る」とする概念の亡霊だけが、さまよい出た。

そしてその亡霊は、まさにいま徘徊している。

原武史さんの『日本政治思想史』の特徴のひとつは、平成を通じてあまり使われなくなった「超国家主義」の概念を、新たに論じなおしている点にある。それを踏まえた形で、対談では、ここに書いたような話をした。

プーチンもネタニヤフも、もちろんトランプも、これからの戦争で「核を使う」可能性は排除できない。そして幸いに使われなくても、相手の主権の存続すら認めずに終戦へと持ち込む「見えない原爆投下」としての、無条件降伏の思想には、終わりがない。

『潮』で活字になった部分のうち、それに触れた箇所を最後に掲げる。いまさら戦後80年、ではなく、「いまこそ戦後80年」なのだ。多くの人がもう一度、初心を忘れず考えてみるきっかけに、なってほしいと願う。

與那覇 令和になるや、トランプやプーチンが「それは国益になるのか?」と疑わしい決断を下しても、まさに国家を超えた存在のように指導者を神格化し、礼賛する支持者が溢れていますね。戦時下の日本での「国が滅ぼうが聖戦貫徹」のようなもので、超国家主義こそが他国にも見られる、グローバルな現象になっている。

原 とても面白い見方ですね。

與那覇 加藤さんもデビュー作の『アメリカの影』(講談社文芸文庫)に、戦う相手を「国としては対等な存在だ」と認めず、全否定して無条件降伏を強いる発想こそが「超国家主義的」だと書きました。ウクライナや中東の戦争で、いま同じ問題が出てきています。

『潮』2025年9月号、136頁

参考記事:

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年8月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。