冷戦を知る世代にとって、ボブ・ウッドワードは「ジャーナリスト」の代名詞である。ウォーターゲート事件の真相をスクープし、ニクソン大統領を辞任に追い込む顛末は映画になり、昨年亡くなったロバート・レッドフォードが演じた。

本人は今も現役で、一昨年(原著)にもバイデンー第2次トランプ政権の移行を扱うルポを出している。が、ずっと昔、1991年の旧著がいま、同書を超えて遥かにアクチュアルになっている。

“The Commanders”――邦題は『司令官たち』(文藝春秋)。1989年1月に発足したブッシュ(父)政権の内幕を取材したもので、前半の山場は、同年12月から行われたパナマ侵攻。

麻薬王と化した独裁者ノリエガを米軍が「逮捕」した事件だが、これが目下のベネズエラ情勢の原型だということで、にわかにメディアで再び採り上げられているのは、知ってのとおりだ。

当時の国防長官は、やがてネオコンの総帥として副大統領に昇りつめるディック・チェイニー。一方で軍のトップは、現実主義者のコリン・パウエルだった。後のブッシュ(子)政権での対立は有名だが、この頃の関係はそこまで悪くない。

なぜか。両者が米国の国益のためには、軍事的な手段を厭わない裏面で、爆撃される側の目線に立って、付随する被害を最小限に抑える慎重さを、この時点では持っていたからだろう。

チェイニーはこの点に関して突っ込んだ質問をしてきた。いざ爆撃を開始するときには、すくなくともノリエガがパナマの東部にいるのか西部にいるのかぐらいはつかめるだろうね。ノリエガが東部にいないとすれば、目標を攻撃する必要はないわけだね……。

後に、この目標は攻撃リストから外された。

158頁(強調を追加)

パナマ侵攻後、アメリカはできるかぎりすみやかにパナマを平常にもどす必要がある。そのためにはパナマ国民の支持が必要だ。すなわち、兵舎で就寝していて投降を期待できる者――パナマ国軍の兵卒――の犠牲者をできるかぎり少なくしたい。

パウエルは、爆撃の距離を〔当初案の50ヤードから〕大幅に引き離すよう命じた。一撃は、1つの兵舎から約200ヤードの地点に、もう一撃は別の兵舎から約250ヤードの地点へと爆撃目標地点が移動された。

207頁(表記を改め、改行を追加)

そうした発想が米国から、まるで消えたわけではない。しかしベネズエラでの死者数は、当初の報道よりも多かった(ただし目標を大統領の拉致のみに絞った分、パナマ侵攻よりは少ない)。

なによりマドゥロ政権下の副大統領と “DEAL” して、新たなトップに据えてしまい、「利権の行き先が米国になるだけで、独裁体制は変わらずでは?」と疑う観測も強い。ベネズエラ国民の支持が続くかは、未知数である。

ウッドワードはおそらく、パナマ侵攻を著書の中心に置く構想だったろうが、執筆中にそれどころでない大事件が発生する。1990年8月に起きたイラクのクウェート侵攻と、翌91年にそれを押し戻した湾岸戦争である。

このときもチェイニーは、イラク大統領フセインの側には、事態がどう見えているかを想定しながら対策を練った(344-5頁)。もっとも、異なる文化圏の論理を正確に把握するのは、むずかしい。

国連安保理で武力行使を容認する決議を得た後も、ブッシュが外相を派遣しあう形での対話を模索したことに対し、サウジアラビアの駐米大使は猛反発して政権にねじこんだ。その描写は、やがて来る暗い未来をも予感させる。

バンダルは信じられない思いと驚きで、あわや椅子から飛びだしそうになった。なんと愚かなことを、と彼は思った。アメリカ人はアラブ人をどうしても理解できないのだ。

合衆国と多国籍軍が国連での勝利を得た24時間後に申し出られた平和は、間違いなくサダムに別のメッセージとして届くだろう。弱さを伝えるメッセージだ。バンダルはホワイトハウスに不満を表明した。

428頁

近隣諸国の「タカ派」以上に、冷戦を終焉させ世界の最強国とうたわれていたアメリカは、このとき慎重だった。そうした熟考と深慮はなぜ生まれ、そしてこの後失われていったのだろうか。

発売中の『Wedge』2月号での連載「あの熱狂の果てに」では、ウッドワードの同書をウクライナ戦争に照らして再読しながら、この問いを考えている。前から行ってきた湾岸戦争との比較の、いわば第2弾でもある。

昨年の7月に、アメリカ主導の「平和」は揺らぐまいと思われた、ポスト冷戦期の国際秩序はなぜ崩れ去ったかをめぐって、細谷雄一さんとBSフジのプライムニュースで議論する機会があった。

この番組は、出演者が最後にひと言、視聴者に最も伝えたいメッセージをパネルに記して披露するのが名物である。で、そのとき書いた「ある言葉」の出典も、実はウッドワードのこの本だった。

上の記事から、まだダイジェストの動画に飛べるので、映像はそちらで見れる。が、同じ挿話を『Wedge』で再び採り上げたから、今回の末尾に文章でも掲げておきたい。

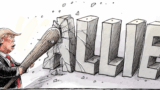

ご存じのグリーンランド問題もあり、NATOの崩壊すら絵空事でないとされる昨今だ。「これぐらいにしといたるわ!」と叫んで退場しそうな国は、ロシアからウクライナに替わって久しいが、西側世界がまるごとそうなるのはぞっとしない。

それ以外の道は、私たちになかったのだろうか。

その可能性を掘り起こすことのほかに、文系の諸学がはたすべき役割はいま、ないだろう。ナマケモノのセンモンカはなにもしなそうなので、代わりに行う「戦後批評の正嫡」の連載に、今年もご期待くだされば幸甚である。

一方的な「勝ちすぎ」は支持者を熱狂させ、副作用として奢りを生む。圧倒的な力さえあれば、相手への見え方なんて気にしなくていい――。しかしそう思い込み傲岸に振る舞い出した時、強者への畏敬の念は次第に薄れ、手にしたはずの力は失われはじめる。

古代ギリシャに、トゥキュディデスという歴史家がいた。ペロポネソス戦争を描いた『戦史』の著者だが、冷戦の最末期から米国統合参謀本部議長を務めたパウエルは、その箴言を常に目に入るよう、机のガラスの下に飾って執務したという。

どんな言葉だろうか。読めば、熱狂の快楽からは遠ざかる。かわりに生まれる熟慮と成熟を、米国もロシアも受け継いでくれたなら、冷戦終結後に垣間見えた秩序ある平和はいまも、私たちの前にあったかもしれない。

「権力のあらゆる示威行為のなかで、もっとも人間に深い印象をあたえるのは自制である」

『Wedge』2026年2月号、10頁

参考記事:

(ヘッダー右に映る、佐々木康さんの写真にも、ぜひご注目を)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2026年1月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。