一国の豊かさを表す指標は「GDP」ではない。法政大学教授の小峰隆夫氏も指摘するように、「一人あたりGDP」だ(日経BPオンライン記事)。

その際、「一人あたりGDP」はその国の「生活水準」を示す指標として利用されているが、経済学者が「一人あたり名目GDP」と「一人あたり実質GDP」のどちらを重視するかというと、通常は「一人あたり実質GDP」である。

「名目」よりも「実質」を重視するのは、名目賃金が2倍になっても、その間に物価も2倍になってしまうと、購入・消費できる財・サービスの量、つまり生活水準は何も変わらないためである。むしろ、物価が4倍になった場合、購入・消費できる財・サービスの量は半分になってしまう。これは生活水準の低下を意味する。

このため、「一人あたり名目GDP」を物価で割った「一人あたり実質GDP」を、生活水準の指標とみなす。そして、「成長」という場合、この一人あたり実質GDPの伸びをいう。

ところで、少子高齢化が急速に進む日本のような経済において、「一人あたり」という概念の定義は極めて重要である。通常、「一人あたり実質GDP」という場合、それは全人口で実質GDPを割ったものを指すことが多い。英語では「Real GDP per capita」であり、これは「需要側」の概念に近い。つまり、一国が創出した実質GDPを前提とするとき、国民一人あたりでどの程度の財・サービスを消費できるかという指標である。より正確には、「国民一人あたり実質GDP」というときも多い。

だが、実際に一国の富を創出しているのは、基本的に労働者(働き手)である。このため、「供給側」の概念として、これら労働者が一人あたりでどの程度の富を創出したかを明らかにするためには、実質GDPを全労働人口で割ったもの、つまり「労働者一人あたり実質GDP」(Real GDP per employee)を利用するのが望ましい。

すなわち、「一人あたり実質GDP」は需要側の概念であり、「労働者一人あたり実質GDP」は供給側の概念として整理できよう。

少子人口高齢化の進展によって労働者数が減少し、引退世代が増加していくと、「従属人口比率」(労働者でない子どもや引退世代が全人口に占める割合)が上昇していく。その際、労働者数は景気変動等で変動するものの、基本的には、「一人あたり実質GDP < 労働者一人あたり実質GDP」という関係が成立するはずである。

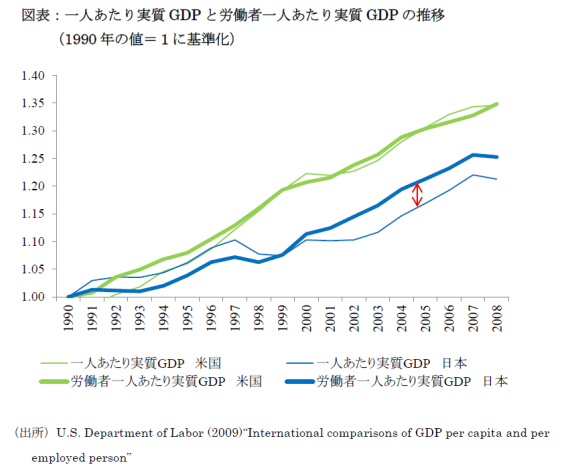

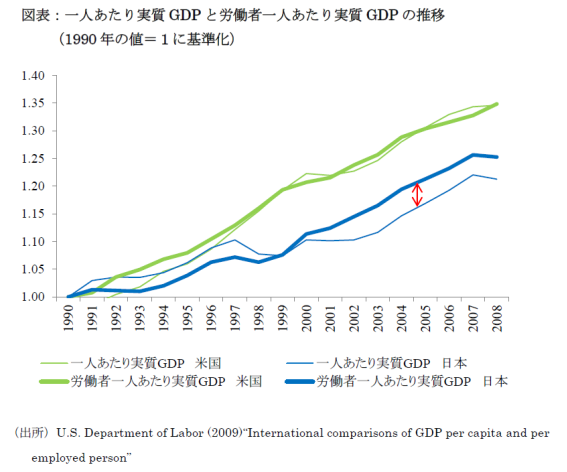

この様子は、以下の図表でも確認できる。この図表は、日本と米国の「一人あたり実質GDP」と「労働者一人あたり実質GDP」の推移を1990年の値が1になるように基準化してプロットしたものであるが、労働人口が減少し始めた97年の翌々年である99年以降、日本の「労働者一人あたり実質GDP」は「一人あたり実質GDP」よりも高い伸びを推移してきた(注:「労働者一人あたり実質GDP」「一人あたり実質GDP」も1990年の値を1に基準化した値であることに留意。基準化しない場合、常に「労働者一人あたり実質GDP > 一人あたり実質GDP」が成立つ)。

なお、「労働者一人あたり実質GDP」が同じ値でも、従属人口が増加すると、「一人あたり実質GDP」は減少する。例えば今、勤労世代が4人、引退世代が2人、労働者一人あたり実質GDPが150の経済を考えよう。このとき、勤労世代の全員が労働者であるとすると、一人あたり実質GDPは100(=4×150÷6)である。

しかし、人口高齢化が進展し、勤労世代が3人、引退世代が3人になると、労働者一人あたり実質GDPが同じ150でも、一人あたり実質GDPは75(=3×150÷6)になってしまう。後者のケースにおいて、前者と同じ「一人あたり実質GDP」(=100)を享受するためには、「労働者一人あたり実質GDP」を約1.3倍の200まで上昇させる必要がある。

経済学的には、通常、財・サービスが消費できる量、つまり需要側の「一人あたり実質GDP」をもって、「一国の豊かさ」を指すのが多い。その場合、技術進歩や労働生産性を高める規制改革や成長戦略が不可欠となってくるが、人口高齢化の進展スピードによっては一定の限界もあるかもしれない。他方、いわゆる「成長」という意味では、供給側の「労働者一人あたり実質GDP」を用いる方が適切であろう。

このように、少子高齢化が進展し、人口構成が急速に変化する経済では、需要側の「一人あたり実質GDP」と供給側の「労働者一人あたり実質GDP」のどちらを重視するかで、政策対応も変化してくるはずであり、地味ではあるが、幅広い議論が望まれるテーマのように思う。

(一橋大学経済研究所准教授 小黒一正)