「LUCA(ルカ)」という言葉をご存じだろうか。大腸菌から線虫、魚類、昆虫、鳥類、サル、そして我々人類すべてに共通する祖先のことを通称LUCA(ルカ、last universal common ancestor)という。このルカの遺伝子は、地球に生命が誕生して以来、38億年という時の流れを超えて連綿と受け継がれてきた。

では、この38億年前にいったい何が起きたのだろうか。どうやってLUCAが誕生し、どうやって遺伝子ができたのだろうか。研究者たちはこのナゾに挑み、生命誕生のメカニズムを考え、たくさんの仮説が生まれては消えてきた。こうして収斂された仮説は、今では大きく二つの意見に分かれている。

ところで、その仮説を紹介する前に、生物の定義とは何か。生物とは、

・細胞膜などで外界と自分が分けられている

・自己増殖できる、つまり自分のコピーを作ることができる

・外から取り込んだ物質を利用し、生命を維持できる(代謝)がある

とりあえず、こうした要素があれば生物といえるのではないか、とされている。

地球に生命が誕生したメカニズムの仮説の一つ目は、地球起源説。地球の物質から生命が生まれたという説だ。太古の地球には海があり、そこには二酸化炭素や一酸化炭素、窒素、水(メタンやアンモニアがあったという説もある)があったと考えられている。こうした物質が混ざり合った「生命のスープ」に、紫外線などの宇宙線が浴びせられ、自然に生物が誕生したというわけだ。

この仮説を証明するための実験では、パスツールやスタンリー・ミラーの実験が有名。生命誕生期の地球にあったと考えられる物質に、電気放電したり宇宙線様の光線を当てたりし、生物の進化可能な物質ができるかどうかを検証した。実際、二酸化炭素、一酸化炭素、窒素、水が混ざり合った気体に、高エネルギーの宇宙線を浴びせると、アミノ酸や核酸塩基、カルボン酸なんかの複雑な分子ができた。「これが生命が誕生したときの部品だ」ということで、地球起源説の根拠となった。

前述した生命の定義によれば、部品と機能がないといけない。地球起源説では、原始の地球にあった分子からRNAができ、それが生命になったとする説、いわゆる「RNAワールド説」がある。ただ、RNAだけでは生命体の代謝も起こさないし、自分のコピーも作れない、という反論がある。この反論に対しては、リボザイムの発見が重要だ。リボザイムは、酵素的な働きをするRNAのことだ。酵素(enzyme)的な機能を持ったRNAということでリボザイム(ribozyme)と名付けられた。リボザイムは、自分自身の情報を書き換えることができるので、生物が多様なタンパク質を作り出すことに大きな影響を与える。残念ながら自分をコピーできるリボザイムは、まだ自然界では発見されていないが、実験室の中で観察されたリボザイムは、酵素のように生物の触媒になり自己増殖することが確認されている。

地球起源説には、RNAワールド説以外の仮説も多くある。その一つが、日本人研究者(池原健二氏・奈良女子大名誉教授)が提唱する「GADVタンパク質ワールド仮説」だ。原始地球の生命誕生で重要だったのは、遺伝子とタンパク質を結びつける遺伝情報そのものだという仮説。生命誕生の順番として、まず原始地球にあったアミノ酸がタンパク質を作り、タンパク質の擬似的な複製で増殖を始め、そこから遺伝子が生まれ、生物になったというわけである。

いずれにせよ、生命が生まれるためには、まず最初にアミノ酸が働き始めなければならない。生命の定義である代謝を行うのは酵素だ。酵素はタンパク質でできている。だが、タンパク質は酵素がなければできない。ニワトリとタマゴのどうどうめぐりになる。さらに、単なる物質がいくらたくさん存在しても、それが生命になるためには一カ所に集まり、同時に何らかの相互作用を始めなければならない。たくさんの物質が一カ所に同時に、しかも自然に集まること自体、確率的にはあり得ないとされていて、しかも、それが自己組織化し、何らかの活動を始めるためには、最初の一歩、最初の一押しが必要というわけだ。

もう一つは、地球外起源説だ。いわゆる「パンスペルミア説」で、これは汎用の意味の「パン」、そして種とか種撒きという意味の「スペルミア」の合体語である。スペルミアは、英語だとスパーム、精子となる。つまり、地球外から来た物質が太古の地球に何らかの作用をし、そこから生命が生まれた。もしくは地球外生命体、つまり宇宙人が地球に生物を持ち込んだ、という説だ。

アミノ酸は、宇宙ではありふれた物質だ。宇宙から地球に落ちてきた隕石や彗星なんかにも含まれている。宇宙の小惑星に限らず、物質は鏡像関係の対になっているものが多く、アミノ酸も左手型のLアミノ酸と右手型のDアミノ酸がある。だが、地球上の生物のタンパク質は、ほぼ左手型のLアミノ酸によって作られている。この理由が、宇宙に存在するアミノ酸の性質によるんじゃないかと考えている研究者もいる。宇宙からのアミノ酸がもとになり、生命が誕生したと考えれば、すんなりナゾは解けるのだが、アミノ酸から酵素やタンパク質ができるという、最後の一押し問題が解決されないのは地球起源説も地球外起源説も同じだ。

このように、地球上にどうやって生命が誕生したのかについては、長く論争が続いている。だが、この論争に決着を付けるかもしれない研究に、東大大学院総合文化研究科複雑系生命システム研究センターの菅原正、東大名誉教授らが成功した。今回の研究は、まず太古の地球に最初にできたのは細胞膜という単純な入れ物であり、DNAやタンパク質といった複雑な部品ではない、という仮説を裏付けるものとなる。

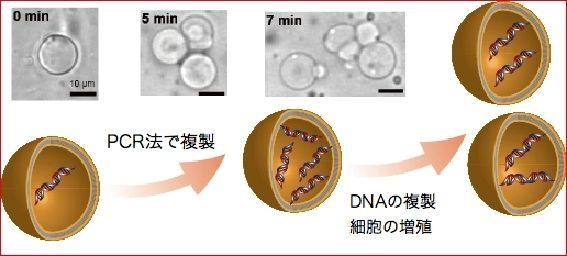

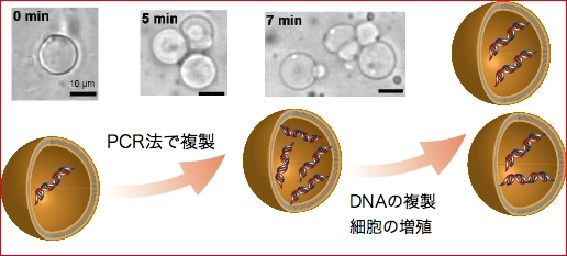

人工細胞内のDNAの複製には、温度の上下を利用するPCR法という複製技術を使った。温度変化でDNAが複製するのは、太古の地球環境で実際に起きたメカニズムと関係するのかもしれない。5分で約2倍、7分で約4倍に増える。

菅原氏らは、細胞が自ら増殖し、分裂した先へ情報を受け継いでいくことを人工的に再現した。生物が持っているのと同じ成分の膜分子に人工的な膜の原料を加えることで、膜細胞のモデルが肥大し、分裂して数が増えるという自己生産系ができた、と言う。

また、この人工細胞の中にはDNAが入っていて、このDNAが複製されて細胞が増殖する。これは世界初の成果だ。その際、温度を94℃から68℃の間で上下させるとDNAの複製が効率よく行われた、と言う。研究で使ったDNA合成酵素は、高熱古細菌という温泉に棲息する細菌から取ってきたものだ。太古地球での生命誕生は、海底の熱水周辺という高温環境で起きたとされているが、それと同じような現象が人工細胞で再現されたのではないか、というわけだ。

さらに、DNAが効率的に増えた細胞ほど自己増殖がうまくいった。つまり、DNAの増幅と細胞膜モデルの自己生産が連動していることになる。これは、原始的な細胞でもまるで自然淘汰のようなことが起きていたことを示し、生存競争という、生命特有の現象を人工的に再現したことになる。

これはアーキアン・パーク計画という文科省プロジェクトのページだが、海底熱水周辺が「地球生命誕生期の環境へのタイムトンネルの入り口」でもあるというアプローチで研究成果を上げてきた。

「神戸大学内海域環境教育研究センター海底物理学研究分野」のデジタル動画からのキャプチャ。海底の熱水孔の様子。著作制作・文科省。

細胞膜の内部で特定の酵素機能を持つDNAが増えると、それだけの量のDNAを細胞膜内部に取り込んでおくことができなくなり、結果として分裂・増殖する、と菅原氏は言う。DNAなどが単に組み合わされただけでは生命と言えない。構造の単純な細胞膜モデルだからこそ、太古の地球で偶然に作られた可能性は高く、これは従来の生命誕生仮説よりも説得力がある。今回の研究成果により、高温状態での細胞増殖が可能になり、生存競争的な現象が起きたことがわかった。これらは、LUCA誕生のナゾを解くカギになるのではないか、と言われているのである。