お笑い芸人の母親の生活保護受給が発覚し、多くのメディアが生活保護に関する特集を行った。これら特集では冷静な議論がある一方で、感情的な議論も多い。

そこで、今回のコラムでは、公的扶助(生活保護)の国際比較を通じて、日本の現状について概観してみたい。その際、以下では、(1) 扶養義務の範囲、(2) 公的扶助総額(対GDP)、(3) 公的扶助の給付水準(対平均所得)の比較から、簡単な考察を行う。

まず、「扶養義務の範囲」である。日本の民法では「配偶者間、直系血族、兄弟姉妹、その他の三親等以内の親族」に扶養義務を定めているが、欧米では「配偶者間と未成年の子」が主流である。実際、フランスでは「配偶者間と25歳未満の子」、イギリスでは「配偶者間と16歳未満の子」、スウェーデンでは「配偶者間と18歳未満の子」となっており、アメリカも州によって異なるが同様である。なお、ドイツは「配偶者間、親子間・その他家計を同一にする同居者」であったが、2003年の改正で、高齢者・障害者の扶養義務は年10万ユーロ(約1200万円)を超える収入がある親や子に限定している。

この点で日本の扶養義務の範囲は世界標準ではなく、伝統的な家族主義の名残から、貧困リスクに対して、家族間でのリスクシェアを前提している可能性が高い。もっとも、「配偶者間、直系血族、兄弟姉妹、その他の三親等以内の親族」のうち、「その他の三親等は家庭裁判所が認めたとき」、また、「未成年の子以外は生活に余裕があるとき」に扶養義務を課すこととなっており、比較的緩い運用がなされてきた事実も重要である。

だが、現在のところ「生活に余裕があるとき」の基準は曖昧であり、基準を今後厳格に適用する場合、扶養義務の基準に該当する貧しい親族を多くもつ個人とそうでない個人がいるとき、個人の意思決定とは無関係に出生の環境が異なるだけで、前者に過重な負担をもたらす可能性がある点を十分に議論する必要がある。

なお、どの個人も一定の確率で貧困に陥るリスクがある場合、経済学的には、「大数の法則」によってリスクシェアを行うプールは大きい方がよいのは明らかである。その場合、配偶者間と未成年の子を除き、リスクシェアを社会全体で行おうとする欧米式の扶養範囲の方が合理的である。

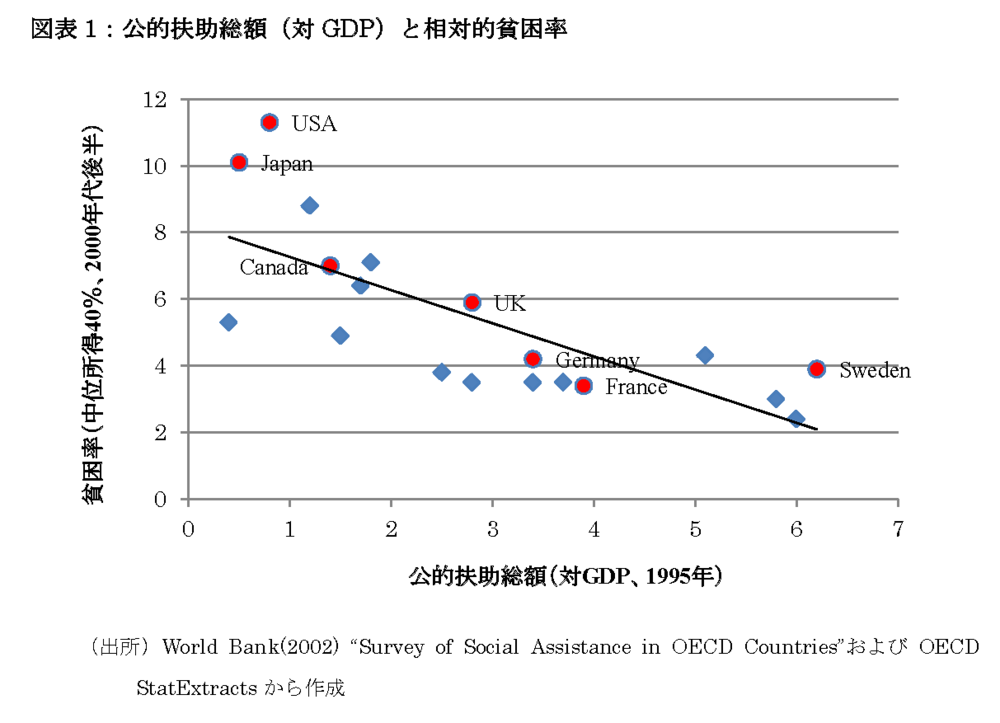

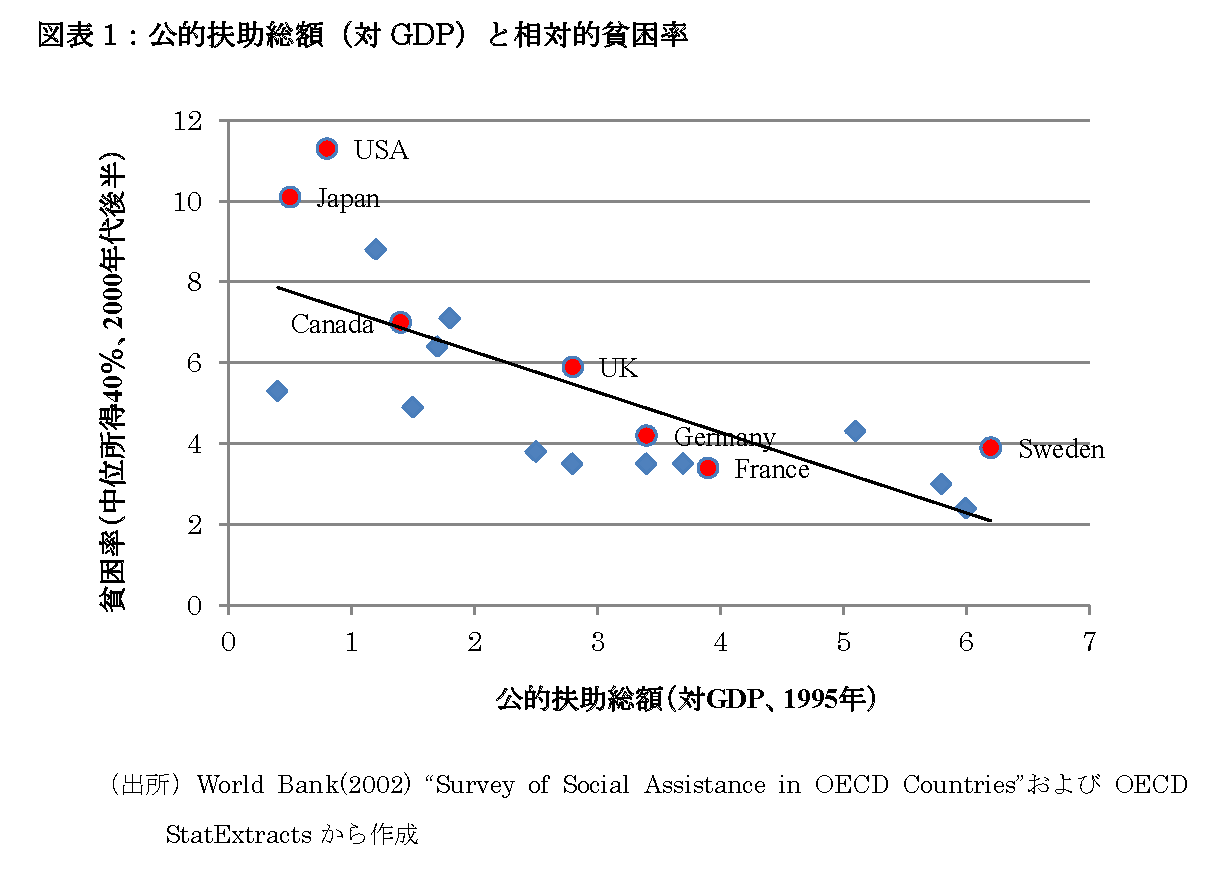

次に、「公的扶助総額(対GDP)」である。図表1の横軸は、日本を含むOECD諸国19か国の「公的扶助総額(対GDP)」(1995年)を表す。また、縦軸は、これら19か国において、中位所得40%以下の所得階層ボリュームが全所得階層に占める割合、すなわち「相対的貧困率」を表す。図表1には各プロット点の回帰直線を描いているが、「カナダ」「イギリス」「ドイツ」「フランス」は概ねこの直線上に存在する。

しかし、例えば「日本」「アメリカ」は回帰直線から大きく乖離している点は興味深い。1995年の日本の公的扶助総額(対GDP)は0.5%、アメリカは0.8%であり、回帰直線上に存在するときの相対的貧困率は8%弱、7%強であるはずである。だが、実際には、日本の相対的貧困率は10.1%、アメリカは11.3%となっており、公的扶助の仕組みが非効率となっている。

この理由は何か。一つの理由としては、大雑把にみると、「公的扶助総額=公的扶助の給付水準×受給者数」であるから、公的扶助の給付水準が若干高い場合、必要な受給者に給付が行き渡っていない可能性がある。

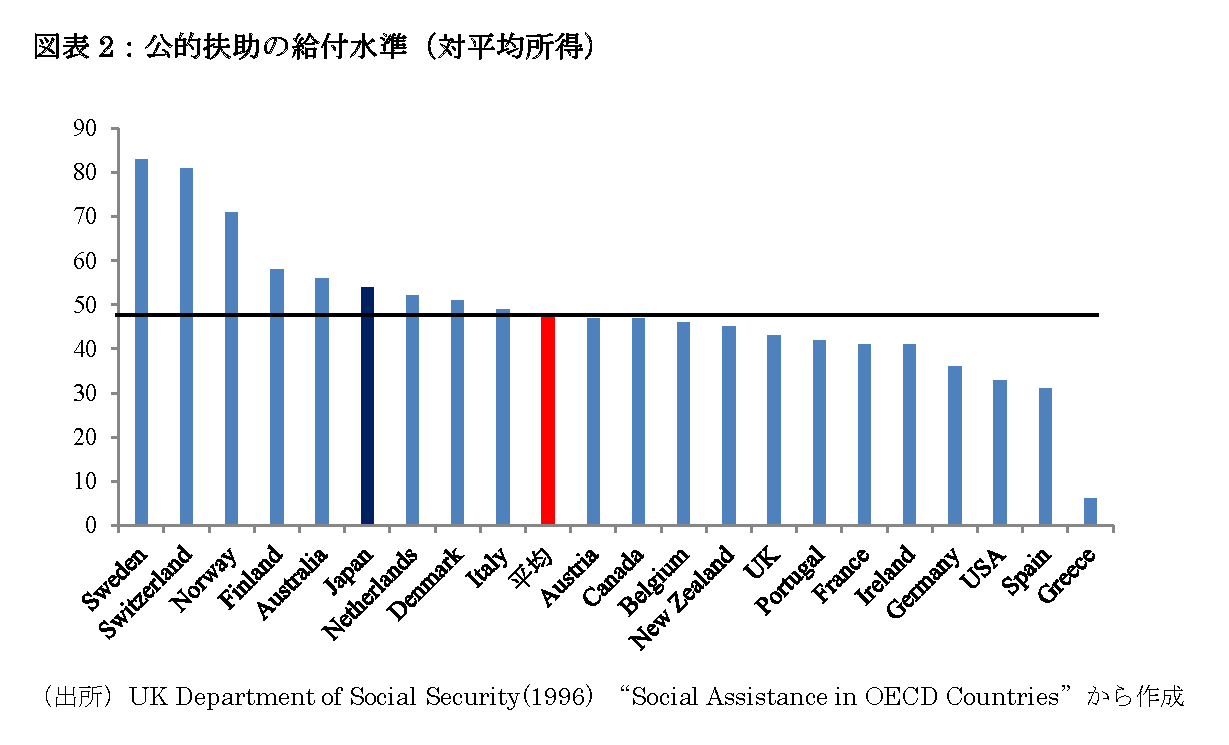

そこで、最後に「公的扶助の給付水準(対平均所得)」を確認する。図表2は「子ども2人をもつ標準世帯」が受け取る公的扶助の給付水準と平均所得の比率を表す。図表において、日本の値は上から6番目の54%となっており、OECD諸国21か国の平均48%よりも6%も高い。

他方、アメリカの値は下から3番目の33%となっており、平均48%よりも相当低い。このため、アメリカの公的扶助の効率化には限界があるものの、日本の公的扶助については効率化の余地がまだ残っているように思われる。

なお、給付水準が低いアメリカの相対的貧困率が図表1の回帰直線よりも高い理由は不明であるが、相対的貧困率は所得分布の影響も受ける。そのため、アメリカの相対的貧困率が回帰直線よりも高い理由は、公的扶助の効率性よりも、その所得分布が日本や欧州諸国以上に二極化しており、相対的に低所得層が多すぎるためかもしれない。

いずれにせよ、以上の国際比較から、2点が確認できる。まず一つは、日本の扶養義務の範囲は厳しく、欧米と比較して国際標準でないということである。もう一つは、日本の公的扶助の給付水準は国際的にも若干高いことから、それをOECD諸国21か国の平均値に近づけることで、公的扶助総額(対GDP)を一定に維持しても、必要な受給者に給付を拡大し、相対的貧困率を低下させる余地が残っているということである。

(一橋大学経済研究所准教授 小黒一正)