河田東海夫

河田東海夫

元原子力発電環境整備機構(NUMO)理事

行方が定まらない我が国の核燃料サイクル

福島第一原子力発電所事故以来、国のエネルギー政策上の原子力の位置づけは大きく揺らいできた。政府・経産省は7月に2030年度の最適電源構成における原子力比率を20~22%とすることをようやく決定したが、核燃料サイクル問題については依然混迷状態が続いている。以下、この問題を原点に立ち返って考えて見る。

そもそも、核燃料サイクルをどうしていくべきかということは、原子力を人類にとって過渡的なエネルギー源に過ぎないとみなすのか、長期的に不可欠なエネルギー源とみなすのかによって根本的に異なる。前者の立場をとるのであれば、問題を市場原理重視の判断に委ねることが許されるであろうし、後者の立場をとるのであれば、長期のエネルギーセキュリティ的視点を重視することになる。

バックエンドから見た主要サイクルオプションの特徴

原子力を半恒久的な基幹電源供給システムに仕立て上げるためには、燃料の持続的供給安定性確保に加え、廃棄物処分が恒常的に行える道を実現しなければならない。その両者を達成するためには、高速増殖炉サイクルの実現が必要とされる。現在主流の軽水炉システムは、ウラン資源を1%程度しか有効利用できないウラン資源の無駄遣いシステムである上に、リサイクル方式を採るにしても、生成するプルトニウムを完全自己消費できないため、膨大な量の残存ウランと多量のプルトニウムが際限なく累積していく。それは廃棄物処分への負担がきわめて大きくなることを意味し、バックエンドを完全に閉じることができない。

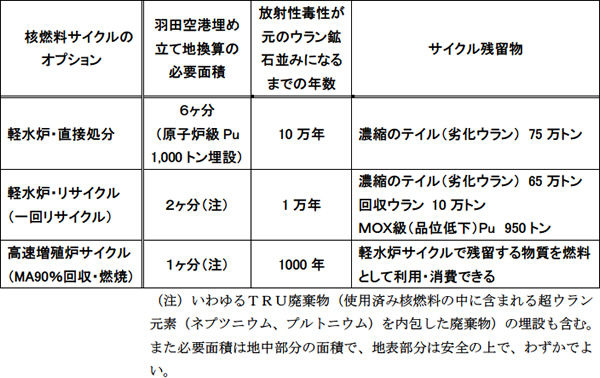

表1に、代表的な核燃料サイクルオプションの特徴を、バックエンドの視点で整理して示した。

地層処分場の必要面積を決める主要因子は、廃棄体の発熱である。発熱が大きな廃棄体はその分まばらにしか埋められず、結果的に面積が増大する。

表1で直接処分の場合の必要面積が最も大きいのは、発熱が大きなプルトニウムを使用済燃料から分離せずにそのまま埋めてしまうからである。長期にわたり原子力を利用する場合には、バックエンドの観点からすれば直接処分は国土の狭い日本では最も避けたい選択肢である。使用済燃料中には、プルトニウムのほかにアメリシウムやキュリウムなどの、いわゆるマイナー・アクチニド元素(MA)が蓄積するが、それらも発熱が大きい。使用済燃料中のMA蓄積量は、軽水炉に比べると高速炉の方が大きいが、単位発電量当たりに発生する核分裂生成物の発熱は高速炉の方が小さい。そのため高速増殖炉サイクルでは、MAを分離・リサイクルすることで廃棄体の発熱を有意に低減でき、処分場の必要面積を半減できる。

使用済燃料の放射性毒性に関しては、100年以上経過後ではプルトニウムが最も大きな寄与をしており、MAの寄与はそれより一桁小さい。世の中には、地層処分の社会的受容性を高めるために廃棄物の毒性低減を図るべしとの意見もある。そうした観点からすれば、現行の再処理(プルトニウム回収)が実は最も大きな毒性低減策なのであって、MA回収はその後に残る毒性の更なる低減策(効果は一桁小さい)に過ぎない。

再処理は不経済なので直接処分にすべしという主張は、実はその裏で再処理後の廃棄物(ガラス固化体)よりは一桁大きな毒性を持つ廃棄物の処分受け入れを求めているのであり、毒性低減の必要論とは全く逆の方向を指向している。こうした関係は、表1に示した毒性継続期間の比較からも明らかである。

表中のサイクル残留物は、将来高速増殖炉時代を迎えないのであれば、放射性廃棄物として処分されるべきものである。これらの処分問題も考慮すれば、現行の軽水炉システムは半恒久的な基幹電源供給源にはなりがたい。燃料供給に関しては、50GWe、100年間の軽水炉運転では75~100万トンの天然ウランを必要とするが、それでも海水からの経済的回収が実現すれば、半恒久的安定供給が保証されることになる。しかし、サイクル残留物の際限ない累積の問題は解決されないので、軽水炉時代を無制限に続けることは適当ではない。

一方高速増殖炉サイクルでは、これまでの軽水炉運転で生じたサイクル残留物を燃料に転嫁することで1000年をはるかに超える運転が保証でき、当分新規の天然ウラン確保は不要となる。軽水炉時代が残す負の遺産を解消しつつ電力を生み出せるのである。

「一本のマッチ」の警告

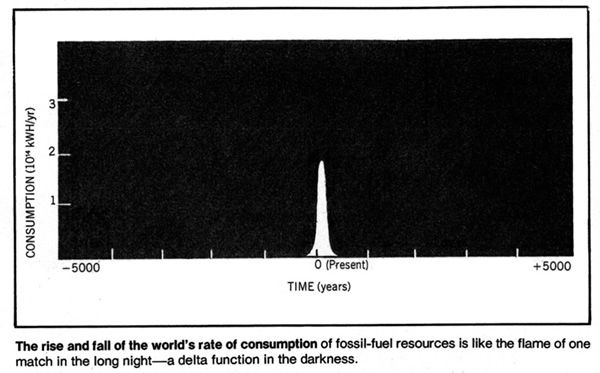

「ピーク理論」で有名な米国の地質学者ハバートは、1956年にテキサスで開かれた石油関係の学会で、地質学的に見た化石燃料の賦存量は有限であり、長い人類史の中では一瞬ともいえる数百年で使い尽くされてしまうという警告を発し、こうした人類による化石燃料消費の姿を「長い闇世の中の一本のマッチの閃光」に例えた(図1)。それから60年後の今日、シェールガスなどの一時の恵みが加わったにせよ、ハバートの「一本のマッチ」の警告の本質的重要性は全く変わっていない。

昨今の2030年にらみのエネルギー政策論議では、「一本のマッチ」の警告は時間のスパンが合わず、注目される機会がない。しかし、今後時が進むにつれ石油・天然ガス資源の消耗はますます現実味を帯び、化石燃料市場の不安定性が増すことは想像に難くない。

そうした時代への備えとして、一定量の原子力利用を堅持するとともに、将来的に増殖炉サイクルへの発展をめざしつつ現行の再処理・リサイクル事業を粛々と進めていくことは、将来の国民に対し、化石燃料市場不安定化時代に押し寄せる荒波から日本国を守り、沈没を回避するための重要な手段を用意することを意味する。

こうした荒波への備えとして再生可能エネルギーの利用拡大ももちろん重要であるが、それだけで荒波を乗り越えられると考えるのはあまりにも楽天的すぎる。再処理・リサイクル路線は直接処分に比べ経済性が劣るとの批判があるが、発電原価にしてその差は1円/kWh程度に過ぎず、他の発電源のコストやその揺れ幅に比べれば誤差のうちに等しい。

その経済ペナルティは、日本沈没を回避するための保険料として、決して高い額ではない。資源が少なく人口過密の日本は技術・産業立国として生きていくことが運命づけられているが、それを支えるエネルギーの自給率は残念ながら先進国の中で最も低い。我が国のエネルギー安全保障の重要度は、他国に比べ格段に高いということを忘れてはならない。

核燃料サイクル事業の危機的状況回避に向けて

核燃料サイクル事業は、「ローマは一日にして成らず」という言葉がふさわしい、きわめて複雑で時定数の長い事業である。

その遂行にあたっては、国の確たる方針と、それを実現する民間事業者の強い経営意志や体力に基づく官民の連携が欠かせない。福島第一原子力発電所事故後、原子力委員会は機能縮小を迫られ、原子力政策を統合的に牽引する機能を失った。

一方、電気事業者は事故後の安全対策や原発の長期停止で財務体質が著しく劣化するとともに、事業運営体制が電力完全自由化によって解体される運命にある。その結果として、核燃料サイクル政策を長期的視点で考え、実施に移す責任体制が官民両側で消失しつつある。

こうした状況を放置すれば、核燃料サイクル事業を担う日本原燃の経営基盤も揺らぎ、事業そのものが頓挫するリスクが高まるであろう。また、我が国の核燃料サイクル事業の安定的遂行を底支えする日米原子力協定の改訂も3年後に迫っており、そのための周到な準備にも支障があろう。経済産業省は、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会の下に「原子力事業環境整備検討専門ワーキンググループ」を7月に設置して、核燃料サイクル事業制度の見直しに着手したが、長期的視点で核燃料サイクル政策と事業(開発も含む)を確実に進めるための官民の責任体制を早急に再構築することが望まれる。