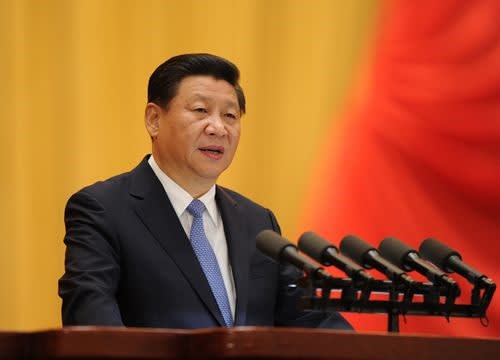

東京の雑誌編集者から、「習近平への権力集中はもはや文化大革命の再来と言われている」と聞かされた。

15日に閉幕した全国人民代表大会を含め、日本での報道は「党中央の核心」と権威づけられた習近平を毛沢東と重ね、その集権的、強権的な政治手法を文革に結びつけることで、中国脅威論を煽っているのだろうか。籠の中に閉じこもっていると、妄想ばかりが膨らんでいく。視野が狭まっていることさえ自覚ができなかれば、かなりの末期症状だ。

まずは文革(1966-76)が起きた国際・国内の情勢を振り返る必要がある。

当時、米国によるベトナムへの空爆で中国は資本主義化の危機感を募らせ、一方、フルシチョフのスターリン批判を契機とするソ連との対立で、国際共産主義運動の主導権争いも激化した。米ソの両大国を敵に回した絶体絶命の危機だった。国内は戦争に備え、大都市には防空壕が掘られ、沿海部の軍需・重工業拠点は内陸部に移された。海外との交流は厳しく制限され、事実上の鎖国状態だった。

これに毛沢東の主導する権力闘争が結びついて文革は起きた。全国民が毛沢東語録を手にし、神のようにあがめる個人崇拝が極限にまで達した。伝統文化は破壊され、それに毛沢東思想が取って代わった。疑似戦時体制のもと、法が踏みにじられ、人権ばかりが多数の人命が犠牲となった。

では今はどうか。

メディアは米中の対立と衝突ばかりに目を向けるが、50年前との比較にならないほど様変わりしていることを忘れてはならない。ケチをつけるのは簡単だが、大局を見据える視点がなければ世論を誤導することになる。

習近平は、海と陸のシルクロード戦略「一帯一路」に代表される全方位的なグローバル戦略を掲げている。ロシアとは過去にない蜜月状態だし、その関係をもとに中央アジアやBRICSとの連携を探っている。米国とは多くの摩擦を抱えながらも、人とモノ、金を通じた相互依存関係はどの国より深いと言っても過言ではない。年間、1億2000万人以上の中国人が海外に行き、1億4000万人以上の外国人が中国に来る時代だ。若者は国内のネット規制を乗り越えて海外サイトと接続し、日本メディアがさかんに引用する人民日報や中央テレビのニュースに目を通している庶民はごくわずかでしかない。

つまり、日本の内向き指向とは逆に、過去にない外向き時代を迎えているのだ。ハーバード大やオックスフォード大には中国人留学生があふれ、海外の観光地も中国人観光客でごった返している。いい悪いの問題ではなく、これが現実である。どうして「文革の再来」ばかりが伝えられるのが、不思議でならない。世界を見るフィルターが大きくずれていることに早く気付かなければならない。

習近平の集権化は北京・中南海での話だ。もちろん中国の政治を見極めるためには中南海ウオッチが欠かせない。党幹部も連日、習近平演説を学ぶのに必死だ。いつ腐敗調査が及ぶかわからない不安と背中合わせである。だが、大半の庶民には縁遠い話だ。いくら習近平用語集を出版しても、それを手に歩いていたら奇異な目で見られるだろう。習近平に対する庶民の高い支持は、強い指導者像と平易な親しみやすい演出の二面からで、個人崇拝というよりは、大衆政治家の人気に近い。

中国が今抱えている深刻な課題は、中南海での権力集中とは逆に、社会主義イデオロギーが色あせ、信仰が揺らいでバラバラになっている国民をいかに一つにまとめていくかということだ。できるはずのない幻想を求めなければならないのが、イデオロギー政党の宿命である。そこでたどりついたのが、国民を精神的に団結させるための伝統文化、つまり孔子や孟子から老荘思想まで、使えるものは何でも使うというスタイルだ。思想のつまみ食いから「習近平思想」は生まれない。伝統を否定して一から作り上げた「毛沢東思想」とは大きな違いがある。

今回はここまでにしておく。

編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年3月16日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。