はてな系とは縁遠い私なのだけど、PCを開いてTwitterを開いたら、こんなエントリーが流れてきた。

バズっているようだ。今年で物書きデビュー12年、書籍デビュー11年なのだけど、率直な感想としては「いちいちそのとおりなのだけど、いまさらそれを言うか」という感じだ。語られている内容も5年くらい前には既にこのような状態になっていたので、今の話にも聞こえない。「新刊をつくって売る」という意味では、出版業界は苦しい状態にあると言わざるを得ない。もちろん、何もしなかったわけではなく、数々の模索を続けてきたのだが、決定的な有効打は見つかったわけではない。

「とはいえ、○○社は頑張っている」

「○○さんなどの著者は売れている」

「編集の○○さんが手がける本は売れている」

みたいな話があるわけだが、全部を否定はしないものの、その○○さんたちにもセールス的にも質的にも厳しい本があることは、中の人はなんとなく気づいているわけで。

さて、どうしよう。商業としての出版ビジネスと、文化としての出版を分けて考えてみないか。つまり、ビジネスとしてどう生き残るのかと、出版というか書籍の文化の意義を確認し、どう残すかという話だ。

ビジネスとしては、模索を続けるしかないと思う。ただ、この手の変化は音楽業界で先に起こることが多いわけで。その音楽業界のすべては真似できないが、ヒントはある。いまの音楽業界は、ライブや定額配信など楽しみ方も変化している。「新作を、プロモーション期間のうちに売りさばく」という競争も相変わらず続いているのだけど、そうではない生き残り方も模索されている。もちろん、そのまま真似しても、ダメなのだけど。模索したが、失敗している例もあるのだけど。

出版社も著者も、「新作」の「本」「だけ」で食べないというのが一つの答だと思っている。まあ、もともと放送局や新聞社も不動産収入が収益の支えになっていたりするし。ライツやイベントなどその派生したビジネスで儲ける手もあるし。著者にいたっては、もともと本がメインではない人も多いのだが。

また、ビジネスとして縮小するのと、必要とされるかどうかはイコールではない。本にはまだ影響力はある。だから、著者は挑む。

ここで、壮絶な自分語りを。

先日、猛反省したことがあった。

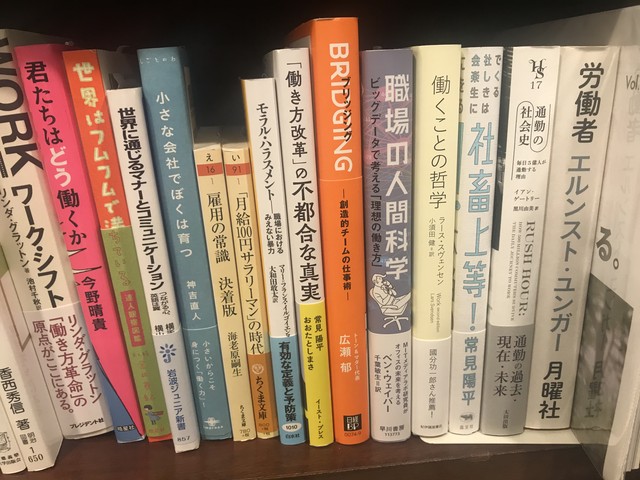

1月に『社畜上等!』(晶文社)という本をリリースした。いま、メールの履歴を検索したところ、編集者から最初にオファーのメールを頂いたのは2014年の7月だった。正式な依頼を頂いてからも約3年、お待たせしてしまった。実に申し訳ないことをした。まあ、途中、私が書籍の出版のお休み期間を作ったり、編集者も手がけている本が忙しくなったりもしたのだが。とはいえ、深いエッセイになったと思っている。想定も寄藤文平さんだ。

初版の数字を聞いて、率直にびっくりした。4,000部だった。デビュー作は3,000部だったし、専門書を書いた時は2,300部ということもあったのだけど。自分のオワコン感と、出版業界の疲弊を感じた次第だ。

正直、世の中全体から見ても、自分が過去に出した本の中でも売れているわけではない。いや、発売第1週は紀伊國屋書店新宿本店でビジネス・社会カテゴリで4位に入ったり、いくつかの書店で猛プッシュして頂いたりした。蔦屋書店枚方店のように読書会企画を開いてくれたお店もあった。BLOGOS、SankeiBizなどでプレゼント企画も組んでくれたりした。具体的なことは来週発表するが、大御所媒体にも書評が載る。

一方、焦ってしまった。Amazonのランキングもピクリとも動かない時期があった。レビューの数も増えない。途方にくれてしまった。

編集者にメールをした。「どうやったら、売れるんでしょうねえ」と。

彼女からの返事が実にあたたかかった。「『社畜上等!』は常見さんにとっては、売れていない本かもしれません。でも、弊社にとっては十分に売れている本なのです。この本は普遍性があり、毎年、読まれる本だと思っています。大切に読者に届けていきます。」と。猛反省した。

本を待っている人はいる。

それが新作なのかどうか、お金を払うかどうかは別だけど。

というわけで、現状に危機感を持ちつつも、希望をつくりましょうよ。

編集部より:この記事は常見陽平氏のブログ「陽平ドットコム~試みの水平線~」2018年3月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。