東京地検特捜部が、日産・ルノー・三菱自動車の会長カルロス・ゴーン氏を逮捕した事件、逮捕の容疑事実については、検察当局は逮捕直後に「2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の役員報酬が計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったと虚偽の記載をして提出した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)」と発表しただけで、それ以外に正式な発表は全くなかった。

何が逮捕事実なのかについて、確かな情報もないまま、断片的な情報や憶測が錯綜し、報道は迷走を続けた。しかし、11月24日に、「退任後にコンサルタント料等の別の名目で支払うことを合意した報酬」だと報じられ、その後、ケリー氏が、「退任後の報酬は正式に決まっていたものではなく、有価証券報告書に記載する必要はなかった」と主張して容疑を否認していることが報じられたことなどから、逮捕容疑が、実際に受領した報酬ではなく「退任後の役員報酬の支払の合意を有価証券報告書に記載しなかった事実」であることは、ほぼ疑いの余地のないものとなった。

このような「退任後の報酬」について虚偽記載の犯罪が成立するのか、マスコミからも疑問視する見方が示されているが(【ゴーン氏事件 検察を見放し始めた読売、なおもしがみつく朝日】)、検察は、意に介さず勾留延長請求を行い、10日間の延長が認められた。12月10日の延長満期に向けて、検察が本当にゴーン氏を起訴するのかどうかに注目が集まる。

上記記事等でも述べたように、逮捕容疑からは、検察官が、本当にゴーン氏を起訴できるのか疑問だ。しかし、検察は、独自の判断で、国際的に活躍する経営者のゴーン氏をいきなり逮捕し、日本国内だけではなく国際社会にも重大な影響を与えたのであり、もし、ゴーン氏が不起訴となった場合は、国内外から激しい批判・非難を受け、検察幹部は重大な責任を問われることになる。「組織の論理」からは、検察が独自の判断で行ったゴーン氏逮捕を自ら否定するような不起訴の判断を行うことは考えにくい。

検察のゴーン氏処分に関しては、逮捕容疑の内容からすると「起訴は考えにくい」が、検察の「組織の論理」からは「不起訴は考えにくい」という2つの見方が交錯することになる。

日本の検察制度と特捜部の「検察独自捜査」

そこで、まず、日本の検察制度、組織の特性など、検察独自捜査事件での処分の刑事司法的背景の面から、なぜ「組織の論理」としてゴーン氏の不起訴が考えにくいのかについて述べる。

日本の検察官は、刑事事件について起訴する権限を独占している。その検察官の事務を総括するのが「検察庁」である。検察庁は法務省に属する行政組織であるが、職権行使の独立性が尊重され、法務大臣が検事総長に対して指揮権を行使する場合(検察庁法14条但書)以外には、外部からの干渉を一切受けず、起訴・不起訴の理由について説明責任を負わず、情報開示の義務もない。

そして、日本の刑事裁判所は、有罪率99.9%という数字が示すように、著しく検察寄りであり、殆どの事件で、検察が起訴すればほぼ確実に有罪になる。検察の判断が、最終的な司法判断となるといってもいい。

日本では、犯人を検挙し、逮捕するのは、原則として警察であり、捜査段階での検察官の役割は、警察が検挙した事件や犯人の送致を受けて、捜査の適法性や証拠を評価し、身柄拘束の要否を判断すること、起訴・不起訴を決定することであり、基本的には「客観的な判断者」の立場だ。

しかし、例外的に、検察官が独自に捜査をして、被疑者の逮捕・捜索から起訴までの手続きをすべて行うことがある。それを「検察独自捜査」と呼ぶ。それを行うための組織として、東京、大阪、名古屋の3地検に、特別捜査部(特捜部)が置かれている。

検察独自捜査においては、犯罪の端緒の把握、逮捕など、一般の事件の警察の役割を、すべて検察官とその補助者の検察事務官が行う。検察官は、刑事事件として立件するか否かを判断し、自ら裁判所に令状を請求して逮捕・捜索等の強制捜査を行い、取調べを行った上、その事件の起訴・不起訴を決定する。つまり、検察独自捜査の場合は、捜査から起訴までのすべての判断を検察官だけで行うことができる。

検察独自捜査での逮捕で「不起訴」はあり得ない

特捜部が「政界、財界等の重要人物」を対象に強制捜査に着手した場合、それによって重大な社会的影響が生じる。それだけに、特捜部の強制捜査着手については、高等検察庁、最高検察庁等の上級庁にも報告されて了承を得ることになっており、組織内で慎重な検討が行われた上、検察の組織内で意思決定される建前となっている。特捜部の強制捜査についての責任は、検察組織全体が負うことになる。

こうした経過を経て被疑者の逮捕が行われるので、逮捕後に想定していなかった事実関係や法律問題が明らかになり、有罪であるか否かに疑問が生じた場合でも、検察が起訴を断念することは、まずない。起訴を断念すれば、検察組織として被疑者の逮捕という判断をしたのが誤りであったと認めることになり、重大な責任が生じるからである。

一方、起訴さえしてしまえば、日本の裁判所では、無罪判決が出される可能性は著しく低いが、それは特捜部の事件で特に顕著である。仮に一審で無罪となっても、一層検察官寄りの上級裁判所が無罪判決を覆して有罪となる場合がほとんどだ。これまで、特捜部が起訴した事件で最終的に無罪になった事件は極めて稀である。

ゴーン氏の逮捕容疑にいかに重大な疑問があっても、ゴーン氏を起訴して有罪にできる確信がなくても、検察の「組織の論理」からすると、検察自らがゴーン氏を逮捕した以上、検察の処分は「起訴」以外にあり得ない。

しかし、今回のゴーン氏の事件については、検察が、その「組織の論理」を貫徹できるのか。マスコミの報道で概ね明らかになっているゴーン氏の事件の逮捕容疑には重大な疑問があり、その後の報道によって事実関係が次第に明らかになるにつれて、疑問は一層深まっている。ゴーン氏を本当に起訴できるのか、と思わざるを得ない。

ゴーン氏の逮捕容疑についての重大な疑問

これまでの報道を総合すると、ゴーン氏の「退任後の報酬」についての事実関係は、概ね以下のようなもののようだ。

ゴーン氏は、2010年3月期から、1億円以上の役員報酬が有価証券報告書の記載事項とされたことから、高額報酬への批判が起きることを懸念し、秘書室長との間で、それまで年間約20億円だった報酬のうち半額については、退任後に退職慰労金やコンサルタント料等の名目で支払う旨の「覚書」を締結し、その後も毎年、退任後の支払予定の金額を合意していた。この「覚書」は、秘書室長が極秘に保管し、財務部門にも知らされず、取締役会にも諮られなかった。秘書室長が、検察との司法取引に応じ、「覚書」を提出した。

ここで問題になるのは、(ア)退任後の支払いが確定していたかどうか、(イ)有価証券報告書等への記載義務があるのか、(ウ)(仮に記載義務があるとして)記載しないことが『重要な事項』に関する虚偽記載と言えるか(金融商品取引法197条では、「重要な事項」についての虚偽記載が処罰の対象とされている)、の3点である。

(ア)の「支払いの確定」がなければ、(イ)の記載義務は認められないというのが常識的な見方であり、マスコミの報道も、本件の最大の争点は(ア)の「支払いが確定していたかどうか」だとしているものが大半だ。

しかし、一部には、(ア)の「支払いの確定」がなくても、(イ)の記載義務があるというのが検察の見解であるかのような報道もある。確かに、有価証券報告書の記載事項に関する内閣府令(企業内容等の開示に関する内閣府令)では、「提出会社の役員の報酬等」について

報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったものをいう。

とされている。検察は、それを根拠に、未支払の役員報酬も「受ける見込みの額」が明らかになれば「支払いの確定」がなくても記載義務があるとの前提で、ゴーン氏が秘書室長との間で交わした「覚書」によって、退任後に受ける役員報酬の見込みの額が明らかとなったのだから、(イ)の記載義務がある、と考えているのかもしれない。

「見込みの額」は「重要な事項」には該当しない

しかし、(イ)の記載義務があるとしても、その記載不記載が、(ウ)の「重要な事項」についての虚偽記載にただちに結びつくものではない。

有価証券報告書には、投資家への情報提供として様々な事項の記載が求められているが、そのうち、虚偽の記載をした場合に犯罪とされるのは「重要な事項」に限られる。これまで、「重要な事項」についての虚偽記載として摘発の対象になったのは、損益、資産・負債等の決算報告書の内容が虚偽であった場合に限られている。それらは、記載の真実性が特に重視され、監査法人などによる会計監査というプロセスを経て有価証券報告書に記載されるものであり、「重要な事項」に該当するのは当然である。

それに対して、役員報酬の額は、会社の費用の一つであり、総額は決算報告書に記載されるが、それとは別に、2010年から、高額の役員報酬の支払は、有価証券報告書に記載して個別に開示すべきとされた。個別の役員の報酬が、会社の利益と比較して不相当に高額である場合には、会社の評価に影響する可能性があり、投資判断に一定の影響を与えると言える。しかし、この個別の役員報酬の記載は、会計監査の対象外であり、報酬額が、会社の利益額と比較して不相応に過大でない限り「重要な事項」には該当しないと考えるべきであろう。

ましてや、支払うことが確定していない将来の支払いであれば、実際に支払われた役員報酬より、投資判断にとって重要性がさらに低いことは明らかだ。上記の内閣府令を根拠に、「受ける見込みの額が明らかになった」ので記載義務はあると一応言えたとしても、投資家の判断に影響する「重要な事項」とは言えないことは明らかであり、それについて虚偽記載罪は成立しない。

最大の争点は「退任後の報酬の支払が確定していたか否か」

結局のところ、ゴーン氏の逮捕容疑に関する最大の争点は、「将来支払われることが確定した」と言えるかどうかに尽きる(マスコミ報道でもその点を最大の問題点と捉えている)。

検察は、ゴーン氏が、毎年の報酬を20億円程度とし、10億円程度の差額を退任後に受け取るとした文書を、毎年、会社側と取り交わしていたことや、ゴーン氏に個別の役員報酬を決める権限があったことなどを重視し、退任後の報酬であっても将来支払われることが確定した報酬で、報告書に記載する必要があったと判断したと報じられている。要するに、役員報酬の金額は、2010年3月期以前も、それ以降も約20億円と変わらず、単に「支払時期」だけが退任後に先送りされたと解しているようだ。

しかし、ゴーン氏に「退任後に支払うこととされた金額」は、単に「支払時期」だけではなく、その支払いの性格も、支払いの確実性も全く異なる。

上場企業のガバナンス、内部統制を前提にすれば、総額で数十億に上る支払いを行うためには、稟議・決裁、取締役会への報告・承認等の社内手続が当然に必要となる。秘書室長との間で合意しただけで、財務部門も取締役会も、監査法人も認識していないというのであるから、ゴーン氏の退任後に、どのような方法で支払うにせよ、社内手続を一から行う必要がある。

報道によれば、検察は、「ゴーン氏に個別の役員報酬を決める権限があったこと」を強調しているようであり、それを「支払いの確定」の根拠だとしているのかもしれない。しかし、「退任後の報酬支払い」を秘書室長と合意した時点では、ゴーン氏が自らの役員報酬を決める権限を有しており、約20億円の役員報酬を受け取ることも可能だったとしても、その一部の報酬の支払いを「退任後」に先送りしてしまえば、話は全く違ってくる。退任後に、コンサルタント料などの名目で支払うことについて社内手続や取締役会での承認を得る段階では、既に退任しているゴーン氏に決定する権限はないのである。

実際に、今回の事件での逮捕の3日後に代表取締役会長を解職され、今後、取締役も解任される可能性が高まっているゴーン氏が、「先送りされた役員報酬」の支払いを受けることができるだろうか。

年間約20億円の役員報酬だったのが、2010年以降、約半分の金額となり、残りは「退任後の支払い」に先送りされたことで、「支払時期を先送りした」だけではなく、確実に支払いを受ける金額は半額にとどまることになった。ゴーン氏の意思で、残りの半額については、支払いの確実性が低下することを承知の上で、退任後に社内手続を経て適法に支払える範囲で支払いを受けることにとどめたということであろう。

結局のところ、日産の執行部や財務部門も認識しておらず、取締役会にも諮られていない以上、支払いの確実性は確実に低下しているのであり、日産という会社とゴーン氏との間で、役員報酬の「支払いが確定した」とは到底言えない。したがって、それを有価証券報告書に記載しなかったことが虚偽記載罪に当たらないことは明らかだ。

しかし、それでも、検察は、「組織の論理」から、ゴーン氏を起訴するであろう。

ゴーン氏起訴が日本社会に与える重大な影響

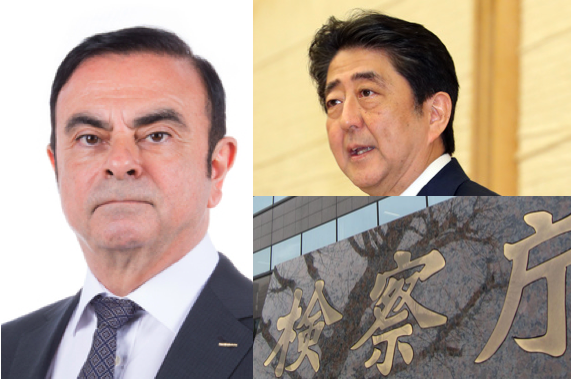

官邸サイトより:編集部

検察の起訴によって、20日間以上の身柄拘束まで行ってゴーン氏に問おうとした「罪状」が、前記のような「退任後の報酬」という事実だけであった場合、その罪状で、日産・ルノー・三菱自動車の3社の会長を務める国際的経営者のゴーン氏を突然逮捕し、ゴーン氏らの取締役会出席を妨害し、代表取締役会長を解職するに至らせたことを正当化できるとは到底思えない。その罪状に比べて不相応に長い身柄拘束など、不当な捜査・処分が行われたことについて、国内外からの激しい批判にさらされることは必至だ。それは、裁判で有罪になるか無罪かという問題ではない。

それが日本社会に与える悪影響は計り知れないものとなる。ルノーの筆頭株主でもあるフランス政府、さらには、ゴーン氏が国籍を持つレバノン、ブラジル等との外交問題に発展する可能性もあり、また、被疑者の長期間の身柄拘束や、弁護士が同席できない取調べによる人権侵害等に対する国際的な批判が高まっている中、ゴーン氏への人権侵害の理由となった罪状が上記の程度のものであったことが明らかになれば、日本の法制度に対する信頼は地に堕ち、日本の企業社会での外国人の活用にも大きな支障を生じさせかねない(八幡和郎氏【日産の強欲は日本の安全保障にも危険】)。

このように考えると、検察が上記「罪状」だけでゴーン氏を起訴することは、日本社会に重大な損失を与えるだけでなく、国益をも損なうものである。

そのような不当な起訴が、検察の「組織の論理」で行われようとしている時、行政権の行使について国会、そして国民に責任を負う内閣は、「検察当局の判断を尊重する」ということで済ませてしまって良いのだろうか。

「検察の権限行使の独立性」と、その例外としての法務大臣指揮権

検察庁も行政機関であり、その権限行使について最終的には内閣が責任を負う。しかし、一方で、検察の職権行使には独立性が認められており、基本的には、捜査、処分や公判対応等について、政府を含め外部からの干渉を受けることはない。

それは、検察の職務が、「個人の犯罪」について法と証拠に基づいて客観的な判断を行い、証拠があれば起訴し、なければ不起訴にするということに尽きるからである。行政機関としての政策判断を行う余地は殆どなく、むしろ、政治的な意図などで外部からの介入が行われると、捜査・処分の公正さに疑念が生じることもあるので、「検察の独立性」が強く保障されている。全国の検察庁で日々、取調べや処分が行われている事件の殆どは「個人的事象」であり、その個人にとっては極めて重大な問題であるが、捜査や処分が社会に対して生じさせる影響は大きくない。このような事件については、事件の軽重に応じて検察庁の内部で「適切な判断」が行われることが重要であり、それで足りる。

しかし、刑事事件の中には、国や社会に重大な影響を与えるものがある。

検察内部で「法と証拠に基づいて適切な判断を行う」だけでは、国の利益、社会の利益を守ることができない、国や社会に重大な影響を与える事件については、内閣の一員で、検察を所管する大臣である法務大臣には、検事総長に対する指揮権が与えられている。

検察庁法14条は、

「法務大臣は、検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」

と規定している。個々の事件の取調べ・処分などの検察官の権限行使については、法務大臣は、検事総長を指揮し、部下の検察官を指揮させることで、その権限行使に法務大臣の指揮を反映させることができる。

これは、「一般的な事件」については法務大臣が検察庁の捜査や処分に関わることはないが、例外的に、社会に重大な影響を与え、国益にも関わるような「特別の事件」については、法務大臣が検事総長を通じて個別事件の捜査・処分をも指揮することができるという趣旨である。

実際に、「特別の事件」に当たる可能性がある重要事件・重大事件については、法務大臣の指揮を受ける可能性があるので、検察庁では「請訓規定」に基づいて、検事総長、法務大臣両方への報告が行われている。これを「三長官報告」(「法務大臣、検事総長、検事長への報告」)と呼んでいる。行政機関である以上は、検察庁も、国会で選ばれた内閣の指揮監督下にあるという原則を維持する必要があるので、「検察の職権行使の独立性」の例外を設けているのがこの法務大臣の指揮権の規定である。

「特別の事件」の典型が、国家としての主権を守り、他国との適切な外交関係を維持することに影響する「外交上重大な影響がある事件」である。実際に、2010年9月に起きた尖閣諸島沖での中国船の公務執行妨害事件では、那覇地検次席検事が「外交上の影響」を考慮して船長を釈放したことを会見で認めた。それが、当時の民主党内閣の判断によるものであることは明白だったが、外交関係への配慮も含め、すべて検察の責任において行ったように検察側が説明し、内閣官房長官がそれを容認する発言をするにとどめた。この事件でも、外務大臣も含む内閣の判断が、法務大臣の検事総長への指揮という透明な手続で、刑事事件の捜査・処分に反映されるべきであった。

ゴーン氏起訴に対する安倍内閣の責任

日産、官邸各サイト、Wikipediaより:編集部

今回の事件でゴーン氏が起訴され、しかも、起訴事実が、上記のような罪状にとどまった場合、フランス政府が筆頭株主のルノーの会長でもあるゴーン氏に対して、日産経営陣のクーデターに手を貸すかのような突然の逮捕をすることを正当化することは到底できない。フランス、レバノン、ブラジル等との外交関係にも重大な影響を生じかねず、また、日本の刑事司法に対する国際的信頼を損ないかねない。

「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」(憲法66条3項)。行政機関である検察の権限行使も、当然、この「行政権の行使」に含まれるのであり、安倍内閣にとって、日本の国益にも社会的利益にも重大な影響を与える事件ついて、検察の「組織の論理」によって起訴が行われ、国益が損なわれようとしている時には、「検察当局の判断に委ねる」ということで済ますことはできない。

「行政各部を指揮監督する」(憲法72条)内閣総理大臣として、法務大臣を指揮する立場にある安倍首相は、法務大臣の指揮権によって検察のゴーン氏起訴を止めることの是非を真剣に検討しなければならない。そこで必要なことは、検察がゴーン氏に対して行おうとしている刑事処分が、検察の「組織の論理」だけでなく、日本の経済社会のみならず国際社会の常識から逸脱したものでないかどうかを、内閣の責任において検討することである。

安倍首相が、「適材適所の閣僚人事」として、検察官・法務省官僚の経験を有する山下貴司氏を法務大臣に任命しているのも、このような場合に、内閣の一員たる法務大臣として、事件の内容や身柄拘束の当否等について検察当局から詳細に報告を受け、適切な対応をおこない得るからであろう。

検察がゴーン氏に問おうとしている「罪状」は、有価証券報告書への役員報酬の記載という上場企業の開示の問題である。役員報酬の虚偽記載、しかも支払方法も確定していない「退任後の報酬」の記載が、投資判断にとって「重要な事項」と言えるかという点は、本来、金融庁の専門領域である。また、その程度の「罪状」による検察の逮捕、長期間にわたる身柄拘束が、先進国の常識を逸脱したものでないか、それが国際社会からどのような批判を招くのかという点は、外務当局において把握できる。

これらの点について、内閣として、慎重な検討を行った上、安倍首相と山下法務大臣との間で協議・検討し、検察のゴーン氏の起訴方針に対する指揮権の行使を検討すべきである。

日本政府は、韓国最高裁の徴用工判決という「司法判断」について韓国政府を厳しく非難しているのであり、ゴーン氏起訴に対する国際的批判が起きれば、「司法判断だ」という理由で批判をかわすことはできない。ましてや、検察は、準司法的性格を有するとは言え「行政機関」である。検察の捜査や基礎に対する批判は、政府として正面から受け止めざるを得ない。

ゴーン氏の事件は、決して同氏個人の問題ではない、日本の国と社会の利害に関わる重大な問題である。検察庁の権限行使に対して、最終的な責任を負うのは、内閣の長たる総理大臣の安倍首相なのである。

編集部より:このブログは「郷原信郎が斬る」2018年12月5日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は、こちらをご覧ください。