フリードリヒ・アウグスト・フォン・ハイエクが、1974年にノーベル経済学賞を受賞したオーストリア学派の重要人物であることは、読者も良くご存知かも知れない。

1976年に同賞を受賞したシカゴ学派のミルトン・フリードマンとともに、共産主義(ファシズム)などの全体主義に徹底抗戦し、「自由」「市場」に重点を置いた理論を追求した人物だ。

二人がしばしば触れることだが、現代では全体主義(共産主義・ファシズム)などの左翼思想を信奉する人々が自らを「リベラル」と名乗るのは皮肉なことである。まさに言葉の乗っ取り(背乗り)であり、彼らはいわゆる「偽リベラル」であり、「自由」や「市場」を追求したハイエクやフリードマンこそが、本当の「リベラル」なのだ。

「鉄の女」と呼ばれたマーガレット・サッチャーは、ハイエクを尊敬し彼の信奉者であることを公言していた。彼女は1975年に保守党党首、1979年に英国首相になっている。サッチャリズムと呼ばれる<新自由主義>の背景にはハイエクが控えていたのだ。

ハイエクは1944年(「隷従への道」の出版を行った)当時から英国が<高福祉国家>路線を歩むことの危険性に警鐘を鳴らしていたのだが、案の定「ゆりかごから墓場まで」と呼ばれる高福祉政策のおかげで英国は破綻の危機に瀕した。

そのつぶれかけの英国を救ったのがサッチャリズムであり、その政策の根本理念はハイエクの思想にあった。

ただし、具体的な個々の政策に関してサッチャーがハイエクの助言を受け入れることはほとんどなく、彼女独自の政策を推進している。

高福祉政策でにっちもさっちもいかなくなっている現在の日本は、サッチャーやハイエクに学ぶべきであるといえる。

また、第40代米国大統領ロナルド・レーガン(1981年就任)にハイエクを紹介したのもサッチャーだ。すでにハイエクの本を読んでいて共感していたそうだが、ミルトン・フリードマンとともに「レーガノミクス」に大きな影響を与えた。

先進資本主義諸国は、サッチャーとレーガンのおかげで繁栄し、ベルリンの崩崩壊(1989年)、ソ連邦崩(1991年)によって共産主義(ファシズム)陣営を打ち負かした。

ところが、現在の先進資本主義国はもう一つパッとしない。それは共産主義(ファシズム)が崩壊した後、カビの胞子が飛び散るように全体主義(共産主義・ファシズム)的な考え方が先進資本主義国に広がったからである。

具体的にはフリードマンの著書「資本主義と自由」に詳しく述べられているように、先進資本主義国において、政府の力が肥大し政府が(民間に任すべき)すべてのことに口を出す全体主義的傾向が強まったからだ。

共産主義陣営の崩壊によって明らかになったように、政府が中央で集権的にコントロールするシステムは極めて非効率で、決して繁栄できない。共産主義中国が毛沢東の大虐殺(大躍進政策と文化大革命)で崩壊寸前の状態から甦ったのも、客家(はっか)の逸材鄧小平が「改革・解放」政策を断行したからである。「市場」は共産主義の天敵であるから、これは驚くべき英断であった。(もっとも、習近平の反動政治によって元の「北朝鮮状態」に戻りつつあるが…)。

全体主義は共産主義、ファシズムだけの問題では無い。民主主義国家、資本主義国家においても、特殊利権集団(労働組合、弁護士会、医師会、全農等など…)の圧力によって、保護政策、免許制度、補助金などの形で国家の関わり(権力の増大)が常に増加する圧力がかかる。

民主主義において有権者は、増税には反対するけれども(補助金など)をもらうことには賛成だ。したがって、人気取りをしたい議員はばら撒く約束を繰り返し、増税はしないので借金が増えることになる。これは日本だけではなく、民主主義国家共通の現象だ。

また(日本の)野党は自分自身では何もしないで、政府(行政)の「あれが悪い・これが悪い」という批判を繰り返すが、その批判によって政府が「改善」するたびに政府の関与は増大し権力が肥大する。

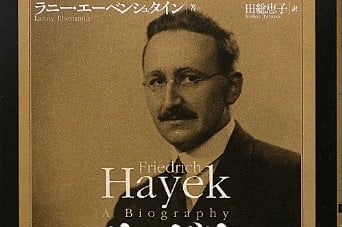

★当記事は人間経済科学研究所HPの書評「フリードリヒ・ハイエク」(ラニー・エーベンシュタイン著、春秋社)を加筆・修正したものです。

大原 浩(おおはら ひろし)国際投資アナリスト/人間経済科学研究所・執行パートナー

1960年静岡県生まれ。同志社大学法学部を卒業後、上田短資(上田ハーロー)に入社。外国為替、インターバンク資金取引などを担当。フランス国営・クレディ・リヨネ銀行に移り、金融先物・デリバティブ・オプションなど先端金融商品を扱う。1994年、大原創研を設立して独立。2018年、財務省OBの有地浩氏と人間経済科学研究所を創設。著書に『韓国企業はなぜ中国から夜逃げするのか』(講談社)、『銀座の投資家が「日本は大丈夫」と断言する理由』(PHP研究所)など。