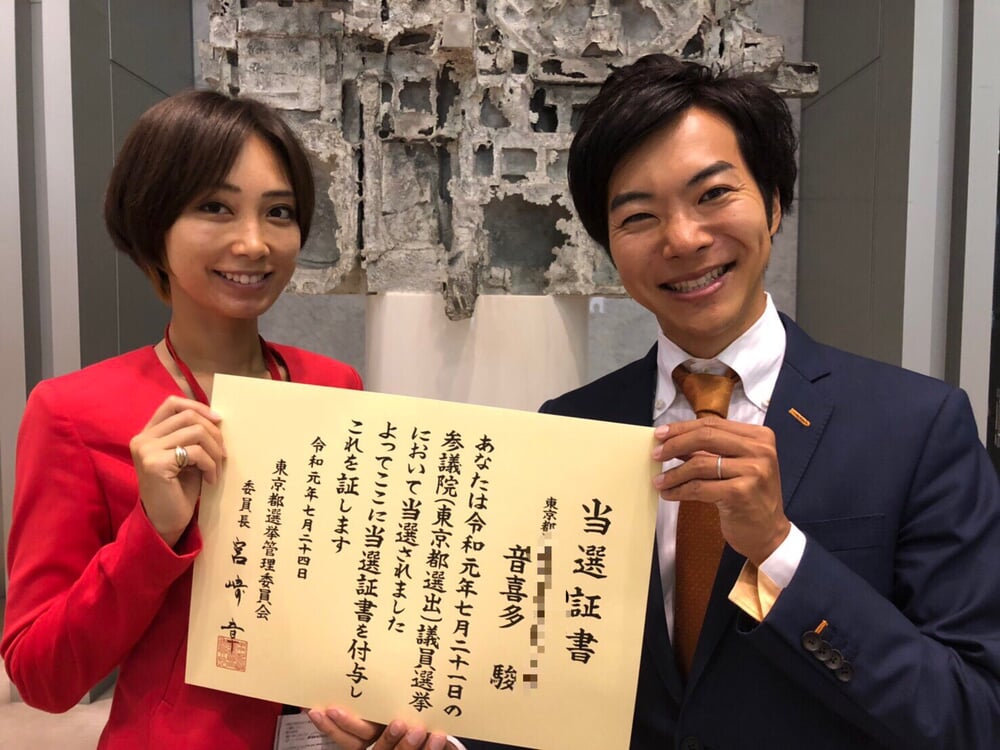

参議院選挙の投票率は低調で、特に若年層の投票率が低かった。そこで「主権者教育」の効果が問われたりしている。

写真AC:編集部

だが、そこで話題になる、「主権者教育」とは何なのか?

2016年の参議院選挙から選挙権年齢が18歳に引き下げられたことを受けて始まった新しい学校教育を指す概念だ。最近はよく聞く言葉になっているかもしれない。だが投票率の低調さを見るまでもなく、深く浸透しているようには見えない。

文部科学省は、「青少年の健全育成」の一部に「主権者教育の推進」を入れ、「単に政治の仕組みについて必要な知識の習得のみならず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一員として主体的に担う力を育む主権者教育を推進」している。

投票率向上を狙っているはずなのだが、それだけではない、という話が、最初から「主権者教育」の目的として強調されている。そのせいだろうか。「主権者教育」の内容は何なのかと思って文科省提供の情報を見てみても、ひどく説教じみたものにしか感じられない。「主権者かくあるべし」といった精神論が多く、若者が投票に行きたくなるような魅力を感じさせるものには見えない。

それにしても「主権者教育」というのは、誰が考え出した言葉なのだろうか。「主権者」を教育する、というのは、奇妙な発想だ。「主権者」は、ヨーロッパ絶対王政の時代に専制君主を指す言葉として使われ始めた。確かに、長い歴史の中で、様々な意味を持たされた(篠田英朗『「国家主権」という思想』参照)。だがそうだとしても、最高権力者である主権者を教育する、というのは、奇抜な発想だ。「主権=最高権威」を持つ主権者を教育する権威を持つ人物とは、いったい何者なのか?主権者とは、文部科学省の教育によって作られるものなのか?

日本国憲法の「三大原理」の一つが「国民主権」であると主張する勢力が、やたらと「主権者である国民」の概念を振り回したがる。意味もよく考えず、言葉の整合性も考えず、お題目として「主権者は国民だ」スローガンを振り回す傾向は、日本特有のガラパゴス文化だ。どうやら「主権者教育」の概念も、そうした日本のガラパゴス文化と深く関わっているように感じる。

私は、憲法学者が広めてきた「日本国憲法には三大原理がある」説には、根拠がない、と主張している(篠田英朗『憲法学の病』参照)。憲法前文には、ただ一つの原理しか「原理(principle)」として書かれていないので、憲法「一大原理」が正しい、と主張している。

日本国憲法が「この憲法はかかる原理に基づく」と宣言している「人類普遍の原理」とは、「国政は、国民の厳粛な信託による」という理念である。これは「人民の人民による人民のための政治(その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す)」と言い換えられているが、その根本には、「信託(trust)」という概念がある。

社会契約論を示す「信託」概念を不当に貶めて、「要するにすべては国民主権論の話さ」と言いくるめようとするのは、ほとんど陰謀である。「信託」は、ジョン・ロックの社会契約論を基本とし、アメリカ独立宣言で謳われた社会契約思想を指していると考えるのが、本来は最も自然だ。

ジャン・ジャック・ルソーが「イギリス人は選挙の時だけ自由だが、議員が選ばれるや否や奴隷となる」と述べたのは、あまりにも有名だ。ルソーの影響が強いフランス革命は、イギリス流の古典的な自由主義を克服しようとする運動でもあった。国民を真の主権者にするために、ルソーは「一般意思」説などを唱え、イギリス流の古典的な社会契約論を作り替えようとした。主権者・国民は、選挙の時以外でも、主権者として振る舞わなければならない。それに従わない主権者は罰せられることもある。主権者は自由であるように強いられる、というのが、ルソー=フランス革命の思想である。

これに対して、エドムンド・バークのような同時代のイギリス人は、フランス革命の思想を危険な空理空論として警戒した。国民全体が主権者として振る舞うことは不可能であり、最悪の場合には、それは国民を操作して動員する権力者たちが牛耳る全体主義に陥る。極度に抽象的な国民主権論などよりも重要なのは、選挙を通じて与えられた「信託」に忠実に政府が行動することを確証する仕組みを作ることだ。政府は人々の自由を守り、安全を保障する。そのために必要な政策は、政府が考え、実行する。いちいち主権者・国民が「われわれが主権者であるから、われわれ自身が行動していることにしなければならない」などと出しゃばる必要はない。重要なのは、「契約」である。

日本国憲法は、その文章や、起草の経緯を考えれば、疑いなく英米流の社会契約論を基盤としたものだ。「信託」が「一大原理」として書かれているのは、そのことを示している。ところが、本当の日本国憲法を、日本の憲法学者たちは、長きにわたり隠蔽し続けてきた。アメリカの独立宣言ではなく、フランス革命こそが日本国憲法の基盤であるかのように説明してきた。ロックではなく、ルソーが日本国憲法に影響を与えたかのような解釈を「通説」とする態度を日本社会に広め続け、学校教育もその影響下に置こうとし続けてきた。日本の憲法学は、いわば「主権者教育」の総本山かもしれない。

…主権者は、放っておけば選挙の時以外は奴隷だ。常に主権者として振る舞うように「教育」されなければならない…。まさに教育論『エミール』を執筆したルソーにもつながるような思想が、「主権者教育」の考え方の背景にはある。

残念ながら、この憲法学通説を基盤にした「主権者教育」は、若者を魅了しきれていない。しかし、だからといってさらに大声で若者を説教しようとするのは、やめたほうがいい。

むしろ必要なのは、憲法学通説の妥当性とともに、「主権者教育」の妥当性も、あらためて見直すことなのではないか。

篠田 英朗(しのだ ひであき)東京外国語大学総合国際学研究院教授

1968年生まれ。専門は国際関係論。早稲田大学卒業後、