7月末、英国ではジョンソン新政権が発足した。目下の最大の政治課題であるEUからの離脱(「ブレグジット」)を10月末の離脱予定日までに実現できるか、できないか。これでその命運が決まる。

新政権は、EU側と離脱後の関係について合意をせずに離脱する「合意なき離脱」の可能性も「あり」としている。

と言いながらも、「もちろん合意したい」とジョンソン首相は表明してきた。メイ前政権がEU側と合意した「離脱協定案」は英議会で3回も否決されたので、ジョンソン政権は新たな協定案に向けての交渉開始を望んでいる。しかし、EU側は「新たな協定案のための交渉には応じない」と繰り返している。

どちらも妥協しなければ、10月31日、合意なき離脱となる。

議会は現在休会中だが、9月上旬に再開後、最大野党労働党のジェレミー・コービン党首は内閣不信任案を提出する予定だ。

もしこれが否決されても、ジョンソン首相が「絶対に死守する」という予定日の離脱が実現できないと、自ら総選挙を選択する可能性がある。

そこで、労働党を中心とした新政権の発足がより実現性を帯びてきた。

さて、次期首相になるかもしれない、労働党のジェレミー・コービン党首とはどんな人物なのか。

実は、コービン氏は「万年平議員」の位置にいた人物だ。そんなコービン氏が2015年に党首として選出されるまでの過程を克明につづった本が出た。

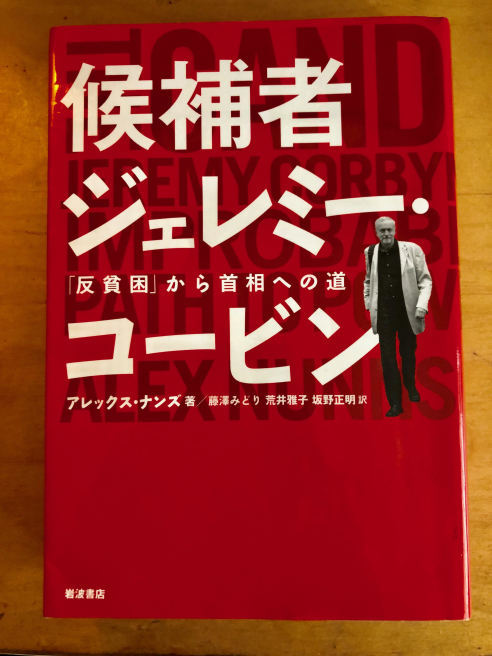

元は政治ジャーナリストで、昨年コービン氏のスピーチライターの一人に就任したアレックス・ナンズ氏が書いた『候補者ジェレミー・コービン 「反貧困」から首相への道』(岩波書店、翻訳:藤澤みどり、荒井雅子、坂野正明)である。

コービン氏とは

本の紹介の前に、政治家コービン氏の略歴を記してみたい。

ジェレミー・コービン英労働党党首(Wikipediaより:編集部)

同氏は1949年、英南部ウィルトシャー州チップナム生まれ(現在、70歳)。

北ロンドン工科大学で学び、全国公務員組合やほかの労組で職員として働いた。1974年、ロンドンのハーリンゲイ特別区の区議会議員に当選。1983年、同じくロンドンのイズリントン・ノース選挙区の下院議員に当選し、現在までこの地区を代表している。政治家としてのキャリアは1970年代から数えれば45年、下院議員としても36年というベテランだ。

コービン氏は労働党内では「オールドレイバー(労働党のオールド派)」、あるいは「伝統主義者」と位置付けられている。これは、「第3の道」を提唱した中道派「ニューレイバー」(トニー・ブレア元首相がその代表、詳細は後述)と対比して使われる。党内の最左派勢力の一人とも言われている。

例えば、コービン氏は基幹産業の国営化、北大西洋条約機構(NATO)からの離脱、核抑止力システム「トライデント」の撤廃、共和制支持、2010年以降の緊縮財政の撤回などを主張してきた。反戦・反核が長年の姿勢で、反戦運動「ストップ・ザ・ウオー・コーエリション」の議長も務めたことがある(2011-15年)。

ニューレイバー派が政権を取った1997年以降、コービン氏は「隅に追いやられた政治的伝統の体現者」(『候補者ジェレミー・コービン』)であり、「党首になろうなどとという野望もなく、なると予想もしていなかった」人物である。

党首選出の理由の謎を解くのが本書『候補者ジェレミー・コービン』だ。

「目立たないまま左に寄って行った」労働党

著者ナンズ氏は、コービン氏の台頭には3本の別々の支流の流れがあったという。

まず、ニューレイバーに対する、党員の反対だ。本書によると、ニューレイバーとは「トニー・ブレアら近代化推進派の派閥の政策」のことで、「労組と距離を置き、公共事業の市営化などを推進。市場経済と福祉の両立」を目指していた。第2の流れはニューレイバーにないがしろにされた労組、第3は左派の活動家と社会運動だった。

3本の支流が大きな一つの流れになるための起爆剤が、2008年の金融危機だった。市場経済重視の考えが破綻したことが明らかとなり、その後に続いた緊縮財政への反対運動が広がった。

労働党内の大きな変化が垣間見えたのが、2010年、ニューレイバーを担ったゴードン・ブラウン首相が、自分が率いる労働党が総選挙で過半数を取れなかったことが原因で退陣したときだ。労働党の新党首として党員が選んだのは、ニューレイバーの一人、デービッド・ミリバンドではなく、労組の支援を受けたその弟のエドだった。

しかし、2015年の総選挙で、エド・ミリバンドは政権を取ることができなかった(デービッド・キャメロン党首の下、保守党が勝利)。ナンズ氏の見立てによれば、2010年から5年間に労働党の間では左傾化傾向が強まっていたが、労働党議員の方は「党員たちの思いの変化に気付いてなかった」。

総選挙での負けを機に、ミリバンドは党首辞任を表明。こうして、また党首選が始まった。

この時、ニューレイバーの流れを汲んで、元閣僚らが続々と立候補した。コービン氏は、この時60代半ば。40代が中心でスーツやドレスでびしっと決めてくるほかの候補者と違い、コービン氏はネクタイを締めないシャツ姿で、異彩を放っていた。多くの人が、彼が党首になるとは思っていなかった。

「コービン運動」の誕生

支持拡大の要素として、ナンズ氏は議員も含めての「一人一票」という形で労働党員が党首選に参加できるようになったことや「3ポンドサポーター制度」を挙げる。後者は3ポンド(約400-500円)に設定された登録料を払えば、党員以外でも2015年の党首選に投票できる仕組みだった。登録サポーター票は全投票数の4分の1であったが、84%の高率でコービン氏に票を入れることになった。

「金融崩壊の後始末のために採用された政策に対する抵抗」をばねとして、左派のダイナミズムが醸造され、コービン氏が勝つのではないかという見込みが出てきた。「国の政治を実際に変えられる貴重なチャンスがあるという高揚感には伝染性があった」という。

こうした高揚感は、初めて政治にかかわる若者、学生、アーティスト、反体制の運動家、オンラインの署名者などに広がっていった。ニューレイバーの時代に労働党を離れたものの、再度党に戻ってきた社会主義者たちもこれに加わった。

「こうした新党員が、全国の公民館や教会、広場での集会で、あるいはフェイスブックのグループやツイッターのハッシュタグを通して、既存の政党や労働組合員と接点をもったとき、新しい政治運動が誕生した」。著者はこれを「コービン運動」と呼ぶ。

「自ら歴史を作ろうとする願い」が、行動につながっていく。ボランティアに名乗り出たり、メッセージを発信して説得したり、電話で聞き取り調査をしたり、イベントに参加したりー。

ソーシャルメディアの威力

コービン運動を広げるために強力なツールとなったのが、ソーシャルメディアだ。

これによって「互いの存在に気付かなかったかもしれない人同士に一体感」が醸成され、コービン現象を大変な勢いで拡大させた。さらに「インターネット外の世界での活動の触媒となった」。

「以前なら、壊滅的な打撃になりかねなかった新聞からの攻撃を、支持者を奮い立たせる機会に変えた」。

2015年9月12日、党首選の結果が発表された。コービン氏は25万1417票、全体の59.5%(登録サポーターを除くと党員票の49.6%)を獲得して新党首に選出された。

本書はコービン氏が党首選をいかに戦ったかを詳細に記す。

当初は全く勝つ見込みがなくても、ソーシャルメディアを使って支持者を拡大させ、とうとう勝利を手にするまでの手法は、日本の野党勢力にとって、大いに参考になるのではないか。

安倍政権が長く続き、終わったばかりの参院選を見てもすぐに政権交代の見込みはほとんどないことを示しているが、「ない」あるいは「ほとんどない」状態から、いいかに「ある」に変えていくのか。政権交代が選択肢として存在する政治の実現、そして国民がより幸せになるために、ぜひ参考にしていただきたい。

コービン氏の「その後」は、いばらの道

本書でも党首に選ばれた後の様子が記されているが、コービン党首誕生当時を含めて事の成り行きを見てきた筆者からすると、コービン氏は「いばらの道」を歩いてきた印象を持っている。

コービン氏がまさか党首になるとは思っていなかった多くの労働党議員にとって、党首選出は非常に大きな驚きだった。

ニューレイバー政権で閣僚だったほかの党首選候補者やその支持者たちからすれば、基幹産業の国有化といった「昔の労働党」の政策を主張するコービン氏は受け入れがたい。

反戦・反核路線を貫いてきたコービン氏が、もし首相になっても核兵器のスイッチを押さない方針を明らかにしたことで、これも驚きを持って受け止められた。個人的な信条はそうだとしても、核兵器を持つ国のトップとして、「スイッチを押さない」と言ってしまっては、身も蓋もないではないか、と。

英国の新聞は右派保守系の力が強く、連日のようにコービン氏についての重箱の隅をつつくような批判記事が相次いだ。

「これでは、将来の選挙に勝てない」と危機感を感じた労働党議員らが中心となって、「コービン下ろし」運動が起きていく。

こうした流れを受けて、2016年9月、再度党首選が行われることになった。結果は、ここでもコービン氏の圧勝であった。

現在、労働党は分裂状態だ。労働党首脳陣が「反ユダヤ主義に毅然とした対応をしていない」と党内外で批判が出たり、ニューレイバーの流れを汲む中道派議員ら数人が離党したり。

ブレグジットの方針についても、一つにまとまっていない。2017年の総選挙では労働党はブレグジット実現を公約に掲げたが、労働党議員の中にはEU残留支持派が多い。その一方で、イングランド北部の労働党支持エリアでは離脱派の国民が多いねじれ現象がある。

コービン氏のいばらの道は、まだ続いている。

編集部より;この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2019年8月22日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。