独週刊誌シュピーゲル電子版(28日)を開いてチェックしていると、一つの見出しが目に入った。曰く「分裂した国、共有する悲しみ」(Gespaltenes Land gemeisame Trauer)だ。米プロバスケットボール協会(NBA)の元スーパーヒーロー、コービー・ブライアント氏(41)が搭乗していたヘリコプターが墜落し、ブライアント氏とその娘さん(13歳)を含む9人が亡くなったことを報じる記事だ。

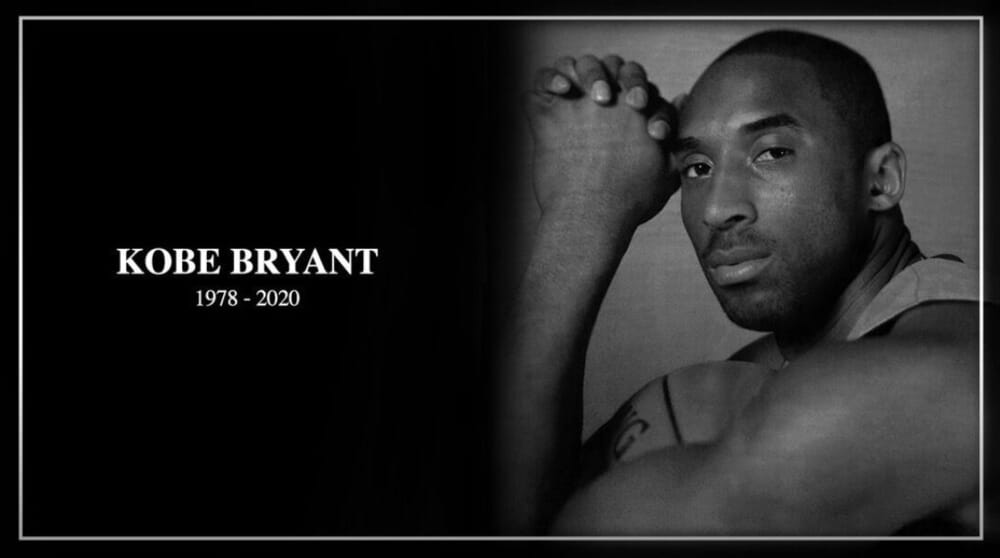

▲コービー・ブライアント氏の急死(NBAレーカーズの公式サイトから)

ブライアント氏の事故死は米国民に大きなショックを投じた。もちろん、世界のバスケットボールファン、スポーツ選手たちにとっても同様だろう。1996年のデビュー以来、20シーズン所属してきたチーム「ロサンゼルス・レイカーズ」のファンだけではなく、国境を超えてスーパー・ヒーローの突然の死去を悲しむ声で溢れた。時事通信は27日ロサンゼルス発で「米各界署名人が悲嘆」という見出しの記事を速報していた。

トランプ大統領は「恐ろしいニュースだ」とツイッターで発信し、トランプ氏の政敵でもあったバラク・オバマ前大統領も「バスケット選手としてレジェントだったコービーは素晴らしい第2の人生を歩み出したばかりだった」と嘆いている。

米国では秋に大統領選挙が実施されるから、国内は共和党、民主党の候補者関係者の間で激しい論争、批判合戦が展開中だ。その意味で、米国内は共和・民主の2大政党の支持者で分裂している。その時、ブライアント氏の死が伝わった。論争していた政治家、国民は激しい口撃戦を止め、ブライアント氏の突然の訃報に唖然となり、悲しみに沈んだ。シュピーゲル誌の記者はその米国社会の様子を先の記事の見出しに表現したのだろう。

米バスケットボールの大ファンでNBA通の北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長はブライアント氏の事故死をどのように受け止めているだろうか、と思った。元NBAスター選手のデニス・ロッドマン氏を平壌に何度も招き、親善試合を挙行するほどの米バスケファンだけに、ブライアント氏の死に大きなショックを受けているだろう。ちなみに、朝鮮中央通信(KCNA)はブライアント氏の事故死に対する金正恩氏のコメントは報じていない(「ロッドマン氏は北朝鮮のタブーを破った」2013年10月20日参考)。

ここではブライアント氏の事故死を報じたシュピーゲル誌の記事の見出しを中心に考えた。もう少しはっきりと言えば、悲しみが持つ結束力、連帯感、エンパシーを考えたいのだ。歓喜や勝利は国民を喜ばす。五輪大会を思い出せば分かる。毎年秋に発表されるノーベル賞受賞ニュースでもそうだろう。スポーツの国民的英雄の活躍、世界に貢献した学者のノーベル賞受賞ニュースは国民を喜ばし、時にはその国の株価すらアップさせる経済的効果がある。

極端にいえば、勝利、歓喜はその関係者、民族、国家にとっては国民を結束させるかもしれないが、勝利者の背後には必ず敗北者がいるから、その歓喜も時には曇る。一方、悲しみには勝利者はいない。犠牲者とその家族、関係者、そして悲しみを共有する人々だけだ。

悲しみが、分裂し、紛争してきた人々、民族、国家を結束させるのを良く目撃する。悲しみは人間の普遍的、宿命的な感情とつながっているからかもしれない。勝利、歓喜は国民を沸き上がらせるが、悲しみは国民を連帯化させ、結束させるのを見る。

ブライアント氏のヘリコプター墜落事故にみられるように、英雄の死は民族、国境の壁を越えて悲しみの一体感、連帯感をもたらす。その人物の活動分野で少し事情は異なるが、悲しみは国民を一体化、結束させるパワーをもっている。

例えば、東日本大震災(2011年3月11日)を体験した日本の国民は結束した。絆という言葉が頻繁に使われた。世界の多くの国が支援と連帯を表明したことはまだ記憶に新しい。特に自然災害の場合、国民は深い悲しみに陥るとともに、犠牲者への深い連帯感を感じるものだ。多分、それは民族性、国民性を超えた人間に備わった感情の世界だろう。

「悲しみ賛歌」のコラムを書くつもりはない。ただ、人間として避けることが出来ない悲しみに直面した時、対立し、いがみ合っていた人間、国がハタと立ち止まり、互いに近づいていく。悲しみがもつ浄化作用というべきかもしれない。

数多くの実績と感動をファンに与えてきたNBAの英雄ブライアント氏の死は、米国民に衝撃と悲しみを与えたが、分裂してきた米社会に束の間かもしれないが、結束と連帯感を生み出している。それは米国民が大好きな勝利の結果ではなく、悲しみの共有からもたらされたものだろう。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2020年1月29日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。