日本国内の人口減少と高齢化を受け、中小企業でも海外進出を真剣に検討する時代になってきた。JETROの近年の調査では、実際に進出する中小企業は横ばい傾向ではあるものの、医薬品や化粧品などの業種で関心は高く、今後も中国や新興国の成長性を期待し打って出る社は増えそうだ。

oldtakasu /写真AC

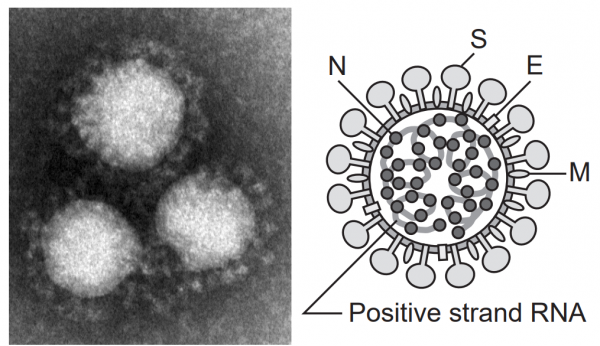

しかし、今年に入って中国で新型コロナウイルスの感染が拡大。過去には日本企業の社員がテロの犠牲になるなど、進出先で思わぬリスクに直面することがあり、中小企業はそのナレッジは乏しいのも事実だ。AIGが昨年11月、中小企業の海外ビジネス展開を支援するリスク診断アプリを出したのは、グローバルのナレッジを生かしたリスクマネジメント支援の一環だった。ほかにも大手警備会社が警備システムや警備員養成のサービスを展開するなど、現場でのニーズがうかがえる。

そうした中で、これから海外をめざす中小企業はどんな対策を講じるべきなのか。大手石油会社勤務時代に数々の危機対応を経験し、現在は日本企業の海外進出を支援する高原彦二郎さんのアドバイスをもとに考えてみた。(アゴラ編集長 新田哲史)

高原彦二郎(コンサルビューション株式会社 代表取締役)1980年、出光興産入社。在職中は、中東駐在員のテロリスト対応等の危機管理、世界の海外子会社拠点の経営管理などに従事、湾岸戦争の危機対応、中国でのSARS感染拡大も経験した。2004年に独立後は、海外進出企業のリスクマネジメントのコンサルティングを行う。著書に『中国進出企業の労務リスクマネジメント』(日本経済新聞出版社)他多数。コンサルビューション株式会社サイト

最初から撤退ルールを決めておく!?

高原さんによると、日本企業が海外に出たときに失敗するパターンは、実はある程度想定ができるという。「どうして失敗したのかわかっているから」と過去の教訓に学ぶ大切さを指摘する。高原さんが監修した中小企業基盤整備機構のガイドブックでは、進出先で直面する次の4つの「最悪な事態」を挙げている。

①海外進出前に策定した事業戦略の誤り

②海外事業の見直しと実行のタイミングの遅れ

③海外子会社の経営管理の失敗

④不十分な安全管理による駐在員の生命財産上の有事発生

①は市場調査の重要性だ。進出先の国は、自国産業が脆弱なときは外資誘致に積極的でも、発展してくると外資を選別、あるいは自国産業の保護に舵を切る可能性はある。高原さんは、どの発展段階なのか見極めることや、選別・排除に動かれても損失が少ない戦略を練っておく必要性を指摘した上で、「中小企業の場合はどこの国で選んで戦うのかは特に重要だ」と力説する。

acworks /写真AC

また進出先のパートナーが本当に信頼できるのか、あるいは中小企業だと日本では不慣れなサプライチェーン全体の整備といった思わぬ苦労もありうる。これはたとえば製造業が「日本では組み立てしかやっていなかった」場合に、原材料調達から物流などの手配も自社で必要に迫られるといった具合だ。

そしていきなり進出前から不吉な話をするようにも見えるが、最悪のケースである②こそ目を背けてはいけない。不採算が続いても「ついついサンクコスト(埋没費用)などを理由に撤退の決断を先送りしがち」と高原さん。だからこそ、「3期連続赤字で今後2年以内に改善の見込みがないとき」といった基準をあらかじめ決めておくことが損害を最少化する。

とはいえ、戦争と同じでいざ撤退をするにも数々の難局が立ちはだかる。解雇する従業員対策、優遇してきた裏返しで“回収”に乗り出す地元税務当局との交渉…。しかしそれらも「事前の撤退戦略があるかどうかで撤退コストが違ってくる」(高原さん)というわけだ。

経営管理の極意は「信頼すれども信用せず」

さて外国に進出してからリスク管理の本番となる③に入る。高原さんのクライアントがアジアの新興国で直面した話だ。現地子会社の売上が妙に少ない。そこで複数の帳簿を突き合わせてみるなどして調査を進めると、現地法人の地元出身の社長と監査役が結託していた。

この日本企業は不正が発覚するまで、現地の経営をチェックしていなかった。「特に合弁の場合に起きやすいが、現地幹部に経理や人事を丸投げするとリスクが大きくなる。日本の中小企業はその管理が甘くなりがち」と警鐘を鳴らす。

高原さんは、日本企業が欧米企業を比較すると日本の経営感覚でそのまま現地に乗り出して失敗することが原因とみている。上記の現地丸投げ以外にも「現地社長の責任範囲が不明確でインセンティブがないことなどが要因」と指摘する。

欧米企業はどうか?高原さんが、企業の海外進出事例の「古典」として挙げるのが英国の東インド会社だ。高校の世界史を履修した人であれば、同社は17〜19世紀、英国によるインドの植民地経営を担ったことでおなじみだが、18世紀途中まで徴税などの現地の仕切りはカースト上位のインド人に任せる「間接統治」をしていた。

EFF Photos/flickr

ただし、そこでは「信頼すれども信用せず」というスタンスが貫かれていた。高原さんは、欧米企業の各国での経営リスク管理はこの伝統が息づいているとみている。

それは具体的には徹底したモニタリングだ。文化も習慣も違う国で経営をするからこそ継続したモニタリングが不正防止の鍵を握る。

不正防止の鍵はモニタリングの徹底

モニタリングは、前述の経理監査や人事の把握だけではない。文字通り監視カメラの活用もある。前述の新興国とは別のアジアのある国で、高原さんのクライアント企業が自社の工場内の機械に近づき従業員がハンマーで何かを叩く不審な動きをしているのを捉えた。この従業員は機械に自分の手を挟まれて負傷したと偽装申告し、休業補償をかすめとろうとしたのだ。しかし、カメラのおかげで企業側は実態を把握できたので毅然と対応できた。

一方で、「見える化」はそうした監視・監査的な意味だけでなく、労務管理の点でも必要だ。「『トイレのドアを閉めてください』といった小さなことでも張り紙をしておくようにルールを見える化することが大切」と高原さん。言葉も習慣も違う者同士で付き合う以上、何をすれば評価され、逆に何を守らなければ厳しい措置を受けるかという認識を共有しておくわけだ。

そう考えると、トイレの張り紙まではやらないまでも、日本国内でやるべき経営管理の原理原則を忠実に行うことと実はさほど変わらないようだ。

日本人は「リスク感性」の鈍さを自覚すべし

最後は④の有事。海外では、日本では考えられないような治安やテロ、戦争といった緊急事態がしばしば起きる。加えて今年はすでに中国で新型コロナウイルスの感染拡大により、特にひどかった武漢市などから日本企業が社員を退避させ、政府もチャーター機でなんとか帰還させたばかりだ。高原さんも石油会社時代にSARS感染拡大の対応に追われた。

湾岸戦争(写真、Wikipedia)の発端となったイラクのクウェート侵攻は、日本企業の駐在員が一時多数拘束された

また、そこまで深刻な事態でなくても、国によっては現地の従業員が一斉蜂起しスト行動に打って出て、経営陣を軟禁するといった過激な労働争議が起きる事態も珍しくはない。そうした問題に直面した際、日本人や日本企業が危機管理に甘さが出てしまう根本要因として、欧米と比べ「リスク感性」の違いがある。

高原さんはこんなケースを挙げる。中東の国で視察先の工場の入口で警備員にパスポートをチェックするから渡すように言われた。さてあなたならどうする?「日本人はお人好しだから言われた通りにするが、英国人なら安易に見せたりしない」と高原さん。英国人なら、その警備員が本物かどうかも疑ってかかるというのだ。

リスクに対する感性を高めていれば、「正しい情報をもとに退避などの行動を早く決断できる」(高原さん)。そして③の経営管理とも密接に関連することだが、現地の従業員との行動や思考を日頃から把握し、良好な関係をいかに築いているかもポイントだ。高原さんは「困った人を助けてあげたい気持ちはみな持っている」と話す。

日本企業が直面した過去の危機でも現地従業員に助けられた例は少なからずある。リスク回避の手立てとして、「理」のマネジメントを積み重ね先にこそ、「情」の通う結果を真にもたらすのかもしれない。