当方は今、2人の政治家の「今後」に注目している。

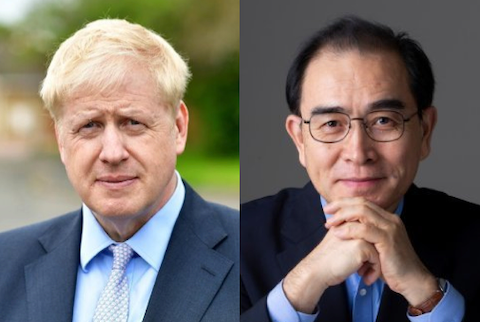

1人は大衆迎合型政治家(ポピュリスト)として、いい悪いは別として人気があって、欧州連合(EU)離脱交渉で躓いたテリーザ・メイ首相の後継として、昨年夏に就任したボリス・ジョンソン首相(55)だ。もう1人は15日の韓国総選挙で野党から出馬して当選した元駐英北朝鮮公使の太永浩氏(57)だ。なぜ2人に注目するのかを以下に説明する。

公式ツイッターより:編集部

ボリスは同棲していたキャリー・シモンズさんと共にダウニング街10番地に入居した際、動物ハウスから1匹の犬、ジャックラッセルの小犬ディリンをもらった。その話はこのコラム欄でも紹介したが、英メディアで「ディリンが動物ハウスに戻された」という情報が流れた時は驚いた(その情報の真偽は不明)。パートナーが妊娠中ということもあって、ボリスは犬にまで神経がいかなくなったのか、と漠然考えていた。

その直後、ボリスが新型コロナウイルスに感染していることが判明した。軽症だろうといわれていたが病状は重く、ロンドンのセント・トマス病院に入院、翌日には集中治療室(ICU)に移された。人工呼吸器は使用しなかったが、かなり重症だった。

ボリスは12日に退院すると、官邸には戻らずロンドン北西にある首相公式別荘「チェッカーズ」で静養を続けると説明した。ドミニク・ラーブ外相が首相の公務を代行している。

ジョンソン氏(イギリス保守党Facebook)

入院直後、「ベットで仕事をしている」とツイートしていたボリスが新型コロナから回復すると、仕事でなく静養に入ったわけだ。退院直前のボリスの写真が1枚、発信されていたが、少しやせた感じがした。ポピュリストらしいキラキラした目ではなく、かなり考えている目だった。それを見たとき、「ボリスは入院中、いろいろと考えたのだろう。ひょっとしたら、彼は大きく変わったのかもしれない」と直感した(読者の皆さん、これは当方の一方的な直感で、根拠があるわけではありません)

人は死を眼前にするとやはり深刻に考える。人生の意義、死後の世界などについてだ。ボリスも入院中、考えたはずだ。彼はブレグジットのために奮闘し、国民を扇動しながら歩んできた。そして首相の座にまで上り詰めた。ブレグジットは実現した。残された仕事はブリュッセル(EU本部)との離脱後の条件交渉だけだ。年内には終わるだろうと予想されていた。

その時、新型コロナウイルスにやられてしまった。病状は深刻だった。回復すると、医師団の指示に従って、ダウニング街10番地に戻らず、別荘で静養生活を始めたと聞いた時、ボリスは入院中に人生の生き方を変えるような体験をしたのだろうか、と考えた次第だ。

退院する時、ボリスは病院関係者に丁寧にお礼をしている。回復した嬉しさのためか、助けてくれた医師や看護師たちに本当に感謝している姿だった。英メディアによれば、ボリスは医療者関係者たちに「皆さんの献身的な対応は一生忘れません」と述べたという。

人は変わる。ボリスは新型コロナに感染し重症化した世界最初の指導者だ。その体験が今後の政治運営に反映すると考えるのはおかしくないはずだ(「ボリス・ジョンソンで大丈夫か?」2019年7月25日参考)。

太永浩氏(Wikipedia)

もう1人は元駐英北朝鮮公使だった太永浩氏だ。同氏の著書『北朝鮮外交秘録』(文芸春秋刊)を読んで以来、同氏に強い関心をもっている。彼は韓国に亡命した後、自分の余生を「北朝鮮の独裁政権から同胞を解放するために捧げたい」と述べてきた。彼の著書は脱北者出身者とは思えないほど客観的な筆運びで記述されていた。非常に賢明な外交官という印象を受けた。

太永浩氏は韓国総選挙ではソウル市江南地区から保守系最大野党「未来統合党」公認で出馬し当選した。脱北者が比例代表で当選した例はあったが、選挙区で当選したのは太氏が初めて。 太氏は2016年8月に家族と共に韓国に亡命した。

これまでのところ、北朝鮮の国営メディアで太永浩氏の当選を報じる記事は見当たらないが、同国は太氏が韓国に亡命した時や総選挙出馬の時には激しく批判してきた経緯がある。

太永浩氏は「金正恩政権が20年内に崩壊する」と予言している。南北融和路線を推進する文政権にとって、北の内情に通じた太永浩氏が国会議員となって活躍しだしたら、さまざまな軋轢が生じるかもしれない。太永浩氏には、文政権の親北路線での問題点があれば、積極的に指摘してほしい。

聯合ニュースによると、太氏は当選確定後、「政府が北朝鮮の現実を直視し、持続可能な対北朝鮮政策を展開できるよう全力を尽くす」と決意を表明した。同氏は身辺の安全にはくれぐれも注意し、南北再統一に貢献して頂きたい。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2020年4月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。