世界の常識においては、二度の世界大戦はヨーロッパの戦争である。その原因はいずれもフランスとドイツ、そしてイギリスがそこに絡んで起きている。遡れば、第1次世界大戦の一世代前には普仏戦争があり、その前にはナポレオン戦争、ドイツ30年戦争、そして英仏100年戦争もあった。

日本は第一次世界大戦では、英仏に側に立つことを選び勝者となったが、第二次世界大戦ではドイツを選んで敗者となった。ヨーロッパ史に対する浅い理解が国の運命を狂わせたともいる。

戦争に先立って独ソ不可侵条約が結ばれたときに平沼騏一郎首相は、「欧州情勢は魑魅魍魎なり」と慨嘆したことは、それを象徴している。

明日発売になる(主要書店は本日)、私の新著「日本人のための英仏独三国志 ―世界史の「複雑怪奇なり」が氷解! 」(さくら舎)は、日本人のために、この理解しがたいややこしい歴史をなんとか分かりやすく解説しようというものだ。

「英仏独三国志」というのは、中国の人気がある古典のイメージに似せて理解を助けようというものだが、極度に東洋史的にとらえようというものではない。評論家の白川司さんがこれを読んで、教科書に比べて当事者チックなのが面白いと仰ったが、無理に東洋人の歴史観に当てはめようと言うことでなく、当事者であるヨーロッパ人の感覚で捉えた歴史を日本人に分かりやすいという配慮もしつつ説明しようというものだ。

それは、私自身が日本で教育を受け、霞ヶ関で働き始めて5年たった後にだが、フランスに留学し、ドイツ人やイギリス人と一緒にフランスの官僚としての教育を受けた経験から得た日本人としてとは別のもう一人の人格における価値観とものの見方を反映しているからだ。

ドイツ人やイギリス人とことさらにいったのは、当時のフランス国立行政学院(ENA)の外国人コースはドイツ人15人、イギリス人5人、日本人4人、そのほかはヨーロッパ各国とアメリカから1~2人の30数人というなんとも味わい深い構成だった。

ドイツ人が多いのは、ヨーロッパ統合というのが仏独統合の発展型であることの象徴であり、両国は外務省の課長クラスの相互乗り入れさえしているのである。

新型コロナ危機からの復興について共同記者会見をするマクロン仏大統領とメルケル独首相(5月18日、仏大統領府サイト)

私にとって、仏独の和解とヨーロッパ統合というのは、最重要の研究対象である原点がここにある。それは、ヨーロッパや世界を理解するためでもあるが、日本と中国や半島の関係を考えるうえでの参考にならないかという問題意識の表れでもある。

私も150冊ほどの本を書いてきたし、それらは常に日本人に知ってもらいたいことを書いてきたわけだが、出版社から頼まれてお付き合いで書いたものも多いわけであるが、たまには、どうしても書きたくて出版社にお願いして出してもらうこともある。

ヨーロッパ史などは、そういう分野である。最近は少し風向きが変わってきたが、世界史は日本史やアジア史の半分も売れないのである。

この本も別のテーマを提案されたのだが、さくら舎にとくにお願いして出してもらったもので、長年書きたかったテーマだ。

この本に関連しては、すでに、「英王室ルーツはフランス人?ドイツ人?ギリシア人? 」「神聖ローマ皇帝の歴史からドイツを理解する」「ブルボン家はフランス・スペイン王を男系男子継承」を書いているが、今後も何回か書いてい聞くつもりだが、

すこしでも多くの方にお読みいただきたいと思っている。本日はまず、三つの国の淵源について語る。

フランスとドイツの対立の淵源はベルダン条約でなくメルセン条約

日本の歴史教科書では、843年のベルダン条約が仏独伊のはじまりだと書いている。しかし、私は870年のメルセン条約だと理解している。

国家の始まりは民族であり、民族は血縁であるという誤解がある。しかし、民族は言語だし、民族が国家を規定するわけでもない。

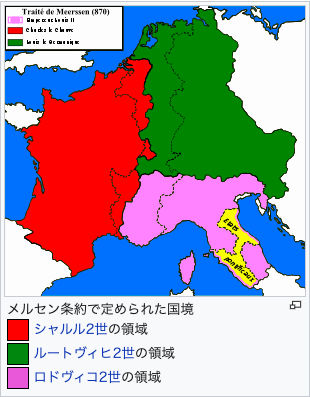

メルセン条約で定められた国境(Wikipedia)

日本人という人種があるわけでなく、日本語を話す民族集団があるだけだし、日本語の成立は5000年位前とかいわれるが、日本国家は3~4世紀以前にはなかった。

仏独についていえば、ゲルマン民族の一派であるフランク人の王だったクロービスが496年にローマ教会からフランク王国として認められたことに淵源はある。それは、8世紀にイタリアのランゴバルド王国を破ってイタリアも勢力圏に入れ、シャルルマーニュ(カール大帝)は皇帝として認められた。

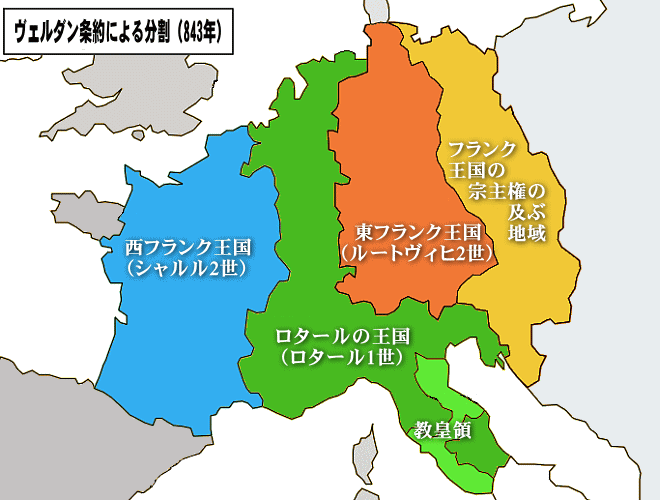

しかし孫の代になって、ヴェルダン条約で、東フランク、西フランク、中フランクに分かれた。しかし、中フランク王国はイタリア、ブルグンド、ロタリンギアの三つの地域を含み、皇帝ロタール(シャルルマーニュの孫)の死後は3つの王国に分かれた。

ヴェルダン条約による分割(Wikipedia)

このうち、イタリア王国はしばらく存在したが、ブルゴーニュ・スイス・南東フランスなどを含むブルグンドとベネルクス三国やドイツのライン川流域、フランスのロレーヌ、アルザスからなるロタリンギアは王国としては継続できず、やがて、メルセン条約で東フランクが大きな部分を、西フランクが小さな部分を獲得した。

ところが、これがゲルマン語とラテン語という意味でも、ライン川という自然国境からも西に寄りすぎ、つまり、東フランクに有利すぎたので西フランク(フランス)は失地回復を狙い、ドイツがそれを阻止しようとして争いは続き、それが第二次世界大戦まで継続する欧州政治史の基本構図となるのである。

さらに、イギリスはフランドルと呼ばれたベネルクス三国がフランスの傘下に入るとイギリスの独立性を保つことが難しくなるのでこれに反対し続けた。

イタリアはしばらく独立王国であり続けたが、やがて、ドイツに併合されて神聖ローマ帝国の一部となった。神聖ローマ帝国皇帝はイタリアの王ともなったわけだが、その地位を維持するためにはドイツ諸侯の支持が必要だった。そのことから、皇帝はドイツにおいては諸侯の自治を認めざるをえないことになった。

そこで、広大だが各地域の独立性の強いドイツと、狭いが統一王権が強いフランスとういう構図ができあがって、小さいが強力なフランスが徐々にドイツから領土を取っていくことになった。それは、ビスマルクによるドイツ第二帝国設立(1871年)まで続いたが、欲張りすぎて、フランスが失地回復のためにイギリスと組んだのが第一次世界大戦ということになる。