日本では、新型コロナウイルスの感染者や医療関係者に対するオンラインハラスメントや中傷が発生しているという(日本新聞協会と民放連による共同声明)。

NHKによると、7月3日時点で日本の確認感染者数は1万9802人、死者数は990人。

筆者が住む英国では、7月2日時点で感染者数28万3757人、死者数は4万3995人である(ちなみに、英国の人口は日本の約半分)。

公衆衛生の面から国民が一丸となって感染措置に足並みをそろえる必要があり、英政府は「誰もがかかるかもしれない感染症」として新型コロナウイルスを位置付けてきた。

感染者やその家族、医療スタッフを「自分とは関係がない他者」として、ハラスメント・中傷の対象にするのではなく、「社会を構成する仲間」として、その苦労、痛みを共有し、その働きぶりに感謝する雰囲気が醸成されている。

いくつかの試みを列記したい。

拍手イベント

自分も感染するかもしれない危険がありながら病院で働く、国営の国民保健サービス(NHS)スタッフに感謝の意を示すための、「拍手イベント」が10週間、行われた。これは、毎週夜8時、自宅の外に出て「ありがとう」の拍手をする、というもの。在英のオランダ人の女性が発案し、草の根的に広がった。最後はジョンソン首相や政府閣僚も週に1回、外に出て拍手をするようになった。

「I LOVE NHS」という文字を花で飾り付けた(ロンドンの聖トーマス病院前、筆者撮影)

政府のアピール広告

英国で外出禁止令が出たのは3月23日だが、当時のキーワードが「家にいよう、NHSを守ろう、命を救おう(Stay at Home, Protect the NHS, Save Lives)」。これを様々な媒体を使って国民の目に留まるようにした。

新聞界は政府とアピール広告を掲載することで合意し、先のキーワードが入ったラップ広告(通常の新聞をくるむ形の広告紙面)も出た。このラップ広告の1つには虹のイラストが入っていた。虹はNHSスタッフへの感謝の意味を持つ。広告を取り外し、窓に貼るようにという説明がついている場合もあった。

政府のアピール広告を新聞各紙が掲載した(News Media Associationのウェブサイトより)

通りを歩くと、子供たちが描いたと思われる、思い思いの虹のイラストが外壁や窓に貼りつけられている光景が珍しくなくなった。

筆者はポッドキャストが好きでよく聞いているが、番組の冒頭や途中で政府のアピール広告が出てくるようになった。

筆写撮影

携帯電話にも、テキストメッセージで「Stay at Home」というメッセージが入ってきた。政府はありとあらゆる手を使って国民にリーチしようとしていた。

ちなみに、メッセージアプリ「ワッツアップ」を使っている人には政府から新型コロナ情報を受け取ることができるようになっている。筆者もこれに入っているが、「今、感染者・死者が何人いるのだろう」「検査数は?」「何に気を付けたらいいのだろう」など、ふと疑問に思ったときに、特定の番号を入力すると、瞬時に答えが返ってくる。

街頭での注意喚起

街頭や駅構内にも、注意を喚起する広告が様々な形で出ており、ドキリとする。なぜ「ドキリ」とするかというと、英作家ジョージ・オーウェルが書いた監視小説「ビッグ・ブラザー」を思い起こさせるからだ。

しかしながら、一連の政府広告が成果をもたらし、厳しいロックダウン中(5月中旬まで)、公共交通機関の利用は90%近く減少し、7月上旬の現在、1日の感染者・死者数は激減。4日から、レストランがようやくオープンできるまでになった。

感染者が自ら体験を語る

「家から出ないでください」と政府から言われても、国民が必ずしもこれに従うわけではない。新型コロナウイルスの場合、当初、どのような病気かが分からず、多くの人にとっていわば「他人事」であった。特に「高齢者がかかりやすい」と説明されたため、若者層は自分には関係がないものと受け止めがちだった。

しかし、20代、30代の若者たちがベッドの上から自分がいかに苦しんでいるかを携帯電話で記録し、これをソーシャルメディアや主要メディアが流したことで、「若くても危ない」というメッセージが次第に広がった。

重症に至らないままに回復した人も多いが、このような人たちもソーシャルメディアを通じて体験談をつづった。自分には関係がなくても、このような体験談を見聞きすることで、コロナの恐ろしさが理解されるようになった。

死者を追悼する

BBCやガーディアン紙が、感染して亡くなった方の情報を集め、遺族の同意を得てウェブサイトで紹介した。

この「死を悼む」という行為は、英国では多数の死者が出た大事件や過去の戦争の犠牲者の儀式などで常に行われてきた。

メディアが特集を組み、遺族や友人、知人らに話を聞き、生前のその人の物語を紡いでいく。

そうすることで、特定の個人の生の軌跡、その人を失った悲しみが社会の中で広く共有される。

追悼サイト「リメンバー・ミー」(聖ポール大聖堂のウェブサイトより)

ロンドンの聖ポール大聖堂は犠牲者を追悼するサイト「リメンバー・ミー」を設けている。遺族関係者による自己申告制で情報を受け付けている。その中の1つの写真をクリックすると、死者の顔写真とともに遺族や友人らからのメッセージが読めるようになっている。

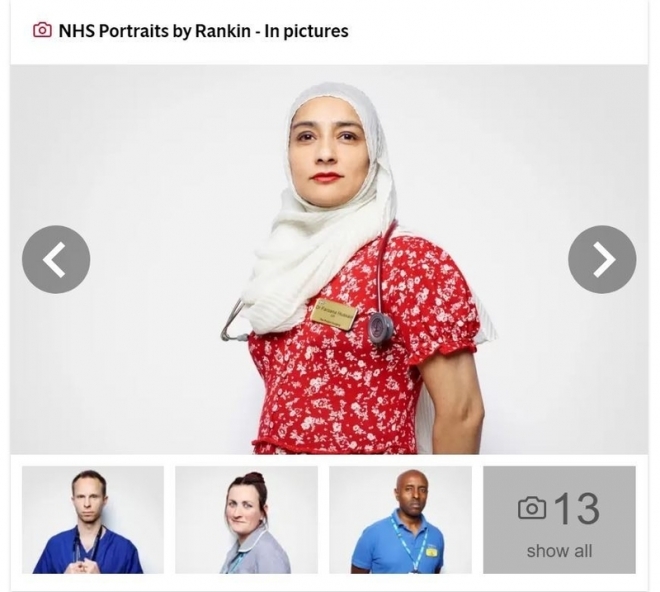

写真家がNHSスタッフを撮影

NHSスタッフへの感謝を込めた試みの1つが、著名写真家ジョン・ランキンによるポートレート撮影だ。

ランキンはパンデミックとなった新型コロナウイルスが猛威を振るう最中英国中を回り、NHSで働く12人のポートレート写真を撮影した。

ランキンが撮影したNHSスタッフのポートレート写真(イブニング・スタンダードのウェブサイトより)

一連の写真は街角のポスター、バスの停留所やロンドンの繁華街ピカデリーサーカスの広告等で使われる。

撮影に応じたどのNHSスタッフも堂々として、美しい。こういう人たちが英国の医療サービスを支えているのだと実感できる。

「キーワーカー」が合唱する、BBCの番組「合唱団」

「歌ってみませんか?」

かつてロンドン交響楽団で働いていた、合唱団指揮者ギャレス・マローンは今まで歌ったことがない人に歌を歌わせ、合唱の魅力を伝える番組(BBC)を作り続けている。貧困地区でコミュニティの合唱団を一から作ったり、軍人の妻たちで構成される合唱団をレコードを出すところまで成長させた人物だ。

英BBCで放送中の「合唱団」シリーズ(BBCのウェブサイトから)

筆者は、貧困地区での最初の合唱団結成までのエピソードをテレビで見ていた。荒れ果てた商店街の一角に立ったマローンが、通りかかる人に「歌いませんか」と呼びかけながらビラを配っていた。参加する人はほとんどおらず、立ち続けるマローン。「道は険しい」と思ったものだ。

最近の番組では、マローンはセキュリティが特に厳しい刑務所に出かけ、途中で何度もとん挫の危機に見舞われながらも、合唱グループを作った結末で視聴者を感動させた。

マローンの最新の番組が「合唱団:英国のために歌う(The Choir: Singing for Britain)」(BBC)である。番組自体は日本では視聴できないが、短いクリップは視聴可能と思うので、クリックしてみていただきたい。

今回、マローンと番組制作陣が対象としたのはコロナ危機を乗り越えるという公の目的のために働く「キーワーカー」たち。例えば高齢者用ケア施設で働くケアワーカー、被介護者の自宅を訪れてケアを行うケアワーカー、学校の先生、スーパーの店員、医療スタッフ、ゴミ収集人など。外出禁止令が出ても、何らかの形で仕事を継続しなければならなかった人々だ。そのいずれもが生活を営む上で必須の職場だが、そこで働く人からすれば感染の可能性が高い場所である。危険と隣り合わせだ。

通常であれば、マローンが歌い手となる人がいる場所に出かけ、そこで合唱の練習が進んでいくが、今回は外出禁止令やソーシャルディスタンシングの規則があるため、そうはいかない。

そこで、マローンは自宅の庭に作ったスタジオから、それぞれの歌い手に話しかける。歌い手の方はスマートフォンを使ってマローンと話す。物理的に離れていながらも、歌う曲を一緒に作詞・作曲していく。

歌う言葉は歌い手が決める。何をだれのために歌うのか?普段、自分が言いたいことを歌に乗せるため、歌い手はそれぞれ歌詞を書くことを宿題として課された。選んだ言葉の1つ1つが、深い意味を持つ。

最後に歌を披露する場面となるが、これまでのように職場の仲間の前で歌うことは難しい。そこで、施設で働くケアワーカーは、家の中庭で家族の前で歌った。自分は感染し、回復したが、今度は母が感染隔離中となったので、観客は父と兄だけ。歌い終わると全員が涙となった。

英国流のコロナの乗り切り方を連ねていくと、「ずいぶんと愛国的だな」と思われる方もいらっしゃるだろう。

筆者自身、そういう意味で若干の躊躇を感じないわけではない。愛国心を利用されて、政治が予期しない(悪い)方向に行ってしまうのではないか、 政府やそのほかの権力者の不正や不義理を見逃してしまうのではないか、という懸念がある。

その仕事は政府を批判することが基本スタンスの報道機関や野党、議会の委員会が担っている。バトルが常時続いている最中だ。

偏見は皆無ではない

こうした努力がある一方で、偏見や差別感情に基づく攻撃や不快な事象が皆無というわけではない。例えば、今回のウイルスが中国から来たため、一部で中国系・アジア系市民への差別・偏見・攻撃があることが報告されている。

筆者自身は新型コロナに関連して特に攻撃は受けていないが、自宅近くで散歩に行こうと歩きだしたとき、「ニー・ハオ」という声が聞こえてきた。声がする方向を見ると、若いアジア系(中国系)の男性で、そばにいた若い女性2人の後ろにそっと身体を隠すようなしぐさを見せた。筆者が「私は中国人ではありませんよ」と言ったところ、女性たちが笑い出した。男性の反応は見えなかった。

大したことではないのだが、アジア系の私の顔を見て「何か言いたい」という気持ちを抑えられなかったのだろう。

また、隣人の中国人家族がほとんど外に出ないので、先日、理由を聞いてみた。「政府の規則に従っているだけ」と言われたが、攻撃を受けなかったかと聞くと、「今はない」という。「コロナ報道の最初の頃は、道行く人に鼻をつまむ格好をされたり、距離を置いて歩かれたりした」という。

「鼻をつまむ」というのは、相手が「臭い」ということなのか。いずれにしろ、胸がつぶれる思いがし、謝りたい気分になった。自分に起きたことよりも、自分の家族・友人・知人に起きたことの方が衝撃的に思うことがある。

それでも、大きな流れとして、感染者・死者・医療関係者に対する偏見・差別がないよう上記のような試みが行われた結果として、新型コロナウイルス感染症は「誰もが感染するかもしれない病気」、「だから私たちみんなで気を付けよう」という共通認識ができたのは、確かだ。

(初出:ヤフー個人ニュース、筆者コラム、7月3日)

編集部より;この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2020年7月12日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。