中国共産党は「宗教はアヘン」として宗教に近づく人民を厳しく監視し、必要ならば取り締まってきたが、抑圧しても人民の宗教への関心は途絶えない。そこで信者たちが信じている経典の内容を共産党の教えに歪曲するほうが手取り早いと考えたのだろう。中国共産党政権は公認教科書の中でイエス・キリストの話を党の思想と整合するように改竄している。海外中国メディア「大紀元」の記事(9月28日)を参考にしながら紹介する。

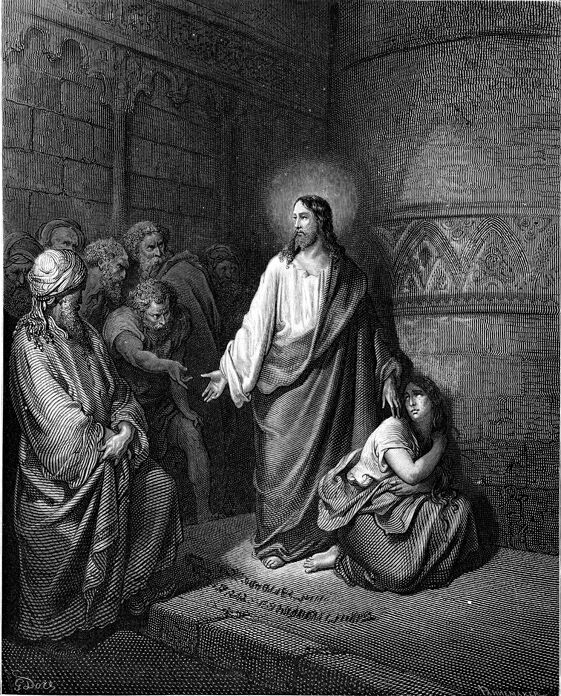

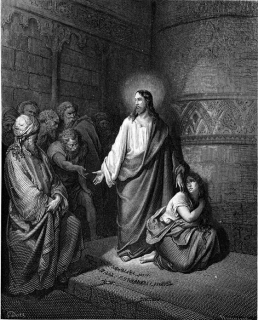

▲「イエスと姦通の女」フランスの画家ギュスターヴ・ドレの作(ウィキぺディアから)

日本では「教科書問題」と言えば、日本の戦争中の出来事をどのように記述するかで時には識者の間で議論を呼ぶなど、案外厄介な政治テーマだが、ここでは共産党イデオロギーとイエスの言動の整合化という全く別次元の問題だ。

以下は、中国の職業訓練学校で使用される教科書「職業倫理と法」の話だ。「大紀元」によると、教科書は2018年に中国教育省が監督する編集検討委員会によって承認されたというから、公認教科書だ。問題はそこで登場するイエス・キリストは人類の救い主ではなく、姦淫を犯した女を石打ちする殺人者として描かれていることだ。中国共産党にとって、必要ならばキリストを殺人者にするぐらいの改竄は朝飯前だから驚くには値しないが、中国共産党の教科書問題は世界のキリスト教社会にも伝わり、当然ながらブーイングが起きている。

それでは、中国共産党公認の教科書に登場するイエス・キリストの話を紹介する。先ず、新約聖書「ヨハネによる福音書」第8章を開いてほしい。少し長いので要約する。律法学者とパリサイ人は姦淫した女をイエスの前に連れてきて、イエスに「この女は姦淫しているところを捕まりました。モーセの教えでは姦淫する者は石打ちの刑にせよと書いてあります。あなたはどうしますか」と尋ねた。するとイエスは「あなた方の中で罪のない者が先ずこの女に石を投げつければよい」と答えた。それを聞いた者たちは一人、一人去っていった、イエスだけになった。イエスは女に聞いた。「あなたを罰するといっていた者たちはどこに行ったのか」。女は「主よ、誰もいなくなりました」と答えると、イエスは女に「私もあなたを罰しない。今後は罪を犯さないようにしなさい」と答えた。

この話は有名だ。それでは共産党公認の教科書はどのように記述しているか。「大紀元」によると、キリストは「わたしも罪人です。しかし、もし法律が汚点のない人によってのみ施行されなければならないとすれば、その法律は誰も施行できずに、死んでしまうでしょう」と言い、自ら女を石で打ち殺したと書いてあるのだ。イエスが殺人者として記述されているのだ。姦淫する者は石打ちの刑という「律法」を守るためには、罪びとであったとしても女に石打ちの刑をしなければならなくなるからだ、と説明しているのだ。

中国共産党の教科書担当官はきっと頭を悩ましたはずだ。イエスが言ったように、罪の無い者だけが女に石打ちの刑ができるとすれば、石打ちの刑をする者がいなくなる。これでは中国共産党は人民を罰することができなくなる。そこで法を守るために、正義ではなくても罪人を罰せざるを得ない、と教えているわけだ。明らかに中国共産党の自己弁明だ。中国共産党は人民を罰することを正当化するために、イエスの言動を改竄したわけだ。

そこまでしなくても、という声もあろうが、中国共産党は真剣だ。党の綱領は首尾一貫し、論理的でなければならない。そこでイエスを殺人者として登場させ、法の整合性を守ったわけだ。

中国共産党公認教科書でイエスが姦淫した女を石打ちの刑にしたと記述されていることが明らかになると、世界のキリスト教社会で激しい批判の声が上がった。人類の救い主を殺人者として記述されているのだから、怒るのは当然かもしれない。イスラム教開祖を冒とくしたパリの左派系風刺週刊誌「シャルリー・エブド」の中国版といったことになる。

ギリシャの哲学者ソクラテスは「悪法もまた法なり」と述べている。たとえ悪法でも法律ならばそれを守らなければならない、といった意味だ。中国共産党もその論理に倣い、「法を守るためには罪人を罰しなければならない」と指摘、人権弾圧や粛清も「法を守る」ために必要となると説得しているわけだ。大紀元は、「中国共産党は何年もの間、聖書の教義と神学を再解釈し、習近平が唱える社会主義の価値観に合わせようとしている」と解説している。

現実の世界に戻る。中国国民は新型コロナウイルスの感染で苦しんでいる。そこで中国共産党教科書準備委員会は新しいイエスの話を用意しているかもしれない。「神は習近平国家主席を中国に降臨させ、人民救済に乗り出す」といった話だ。ただし、習近平氏はイエスとは違い、人民救済のために自ら十字架にかかることなく、ひょっとしたら党内の政敵を供え物にするかもしれない。その場合、「人民を救うためには救い主は生きてその使命を全うしなければならないからだ」という説明が教科書に記述されるのではないか。少し脱線してしまった。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2020年10月1日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。