日本の投票率の低下は若い有権者の選挙離れに因るところが大きいという。果たしてそうなのか。

LPETTET/iStock

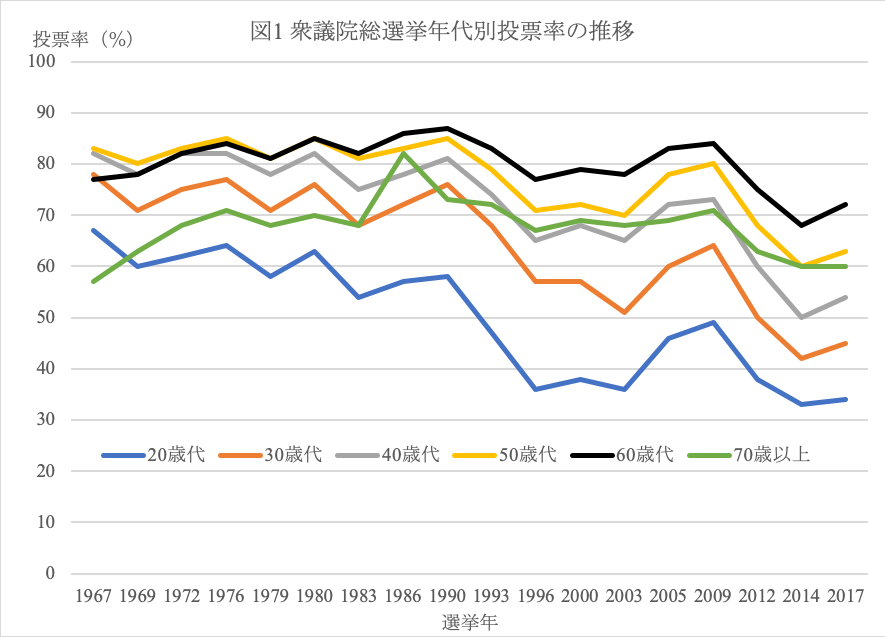

図1のグラフは、過去50年間の衆議院総選挙の年代別投票率の推移である。

総務省「国政選挙の年代別投票率の推移について」

1967年を除く全ての選挙で、20代の投票率は最も低く、それに続くのが30代で、少なくともこの半世紀若い世代ほど投票率が低い傾向を示す。なかでも、20代は、1996年以降40%を割り、2005年と2009年に50%近くまで回復したものの、35%前後にまで落ちで込んだ。若者の低投票率は確かに投票率全体を押し下げている。

60代の投票率ほぼ一貫して高く、それに続くのが50代だ。このデータでは70歳以上を一まとめにしているが、同じ70代でも、75歳未満と以上では異なる。2017年の70歳以上の投票率を70〜74歳、75〜79歳、80歳以上に分割すると、順に74%、70%、47%であった(総務省選挙関連資料)。60代(72%)よりも、70代前半の投票率の方が若干高い上、70代後半も積極的だ。いずれにしても、60歳から79歳までの投票率は他を圧倒し、しかもこの年齢層は人口比が高いので、政治的影響力も大きい。政党が高齢者向けの政策に手厚くなるのも故無しとしない。

若者は、政党に自らの政策要求を積極的にアピールするために投票に行く必要がある。しかし、20代の投票率の低さは政策上の問題に止まらず、代議制度を揺るがしかねない民主主義への重い課題を突きつける。年齢が高くなる程投票率が上がる傾向にあるので、若者も年を取るにつれ積極的に投票するようになるかもしれない。だが、投票も人間行動の一つだ。それまでどのように行動してきたか、習慣に左右される。若いうちから足繁く投票所に通えば、それが習慣となって、生涯の積極的な投票行動が形成され、逆であれば棄権が当たり前になる。

投票率の高い60代は、少なくとも1979年以前に20代を過ごし、彼らが20代だった頃の投票率は、グラフのように60%超えていた。ところが、こうした相対的に高い投票習慣を持つ層が消え、90年以降の20代が棄権を習慣化したまま有権者の中心を占めるようになると、投票率自体が著しく下がり、総選挙でも50%はおろか、40%以下になる可能性も否定できない。代議制民主主義を機能不全に陥らせないためにも、若者の投票率向上が望まれるのである。

さて、どうやって彼らの投票率を上げるのか。一番の特効薬は、政治の争点が沸騰し、有権者をワクワクさせるような選挙戦が展開されることだろう。事実、2005年の郵政選挙と2009年の政権交代選挙では、20代の投票率は50%近くまで回復した。こうした政治や選挙の中身の問題は、政党や政治家が取り組むべき事柄だ。有権者が選挙に行きたくなるような政治が求められる。

一方、生活環境の変化といった問題も無視できない。たとえば、アメリカの高名な政治学者ロバート・パットナムは、1990年代半ばに発表した論文の中で、テレビの登場が同国の社会資本を衰退させたと指摘した。テレビ以前、アメリカ人は家の外で友人や隣人と交流し、それが他者への関心や人間関係を豊かにして社会的信頼を高め、引いてはアメリカの民主主義を支えてきた。ところが、テレビが茶の間に入ったことで、人びとは家に閉じ籠もるようになって社会的交流が減り、それが社会的信頼を低下させ、やがて政治的無関心を生み出し、投票率の低下にもつながったと分析した。

日本におけるテレビの普及は1960年代で、1975年にはカラーテレビの世帯普及率が90%に達した(帝国書院「耐久消費財の世帯普及率の変化」)。日本人の投票行動へのテレビ影響については、テレビ登場以前の投票率に関するデータが手元にないので何とも言えない。だが、コンピューターゲームやインターネットの普及と若者の政治的無関心には関連性があるようにみえる。端緒となる家庭用ゲーム機や携帯ゲーム機の登場は80年代で、90年代には子どもから若者までもこうしたゲームに夢中になった。それは、ちょうど90年代後半以降の20代有権者の投票率の落ち込みと重なる。ゲーム機やパソコン、スマホの画面を見る時間が増えるにつれ、生身の人間との交流が減り、他者や社会への興味を失う。政治への関心が希薄になるのも当然の帰着ではなかろうか。

とはいえ、投票率の高い北欧の若者も同じ様にゲームやネットを楽しんでいるはずだ。投票がこうした楽しみを上回る価値や楽しさを持つのであれば、彼らは投票所に向かうのではないだろうか。次回、若者を惹きつけるための投票環境や条件づくりについて考えてみたい。

■

「投票率を考える①:何が有権者を投票に向かわせるのか」はこちら

「投票率を考える②:若者の投票行動」はこちら