オランダ・ハーグ常設仲裁裁判所の判決から5年

オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所が2016年7月12日に南シナ海全域に主権を有するとの中国の主張を退ける判決を下してから5年が経過した。

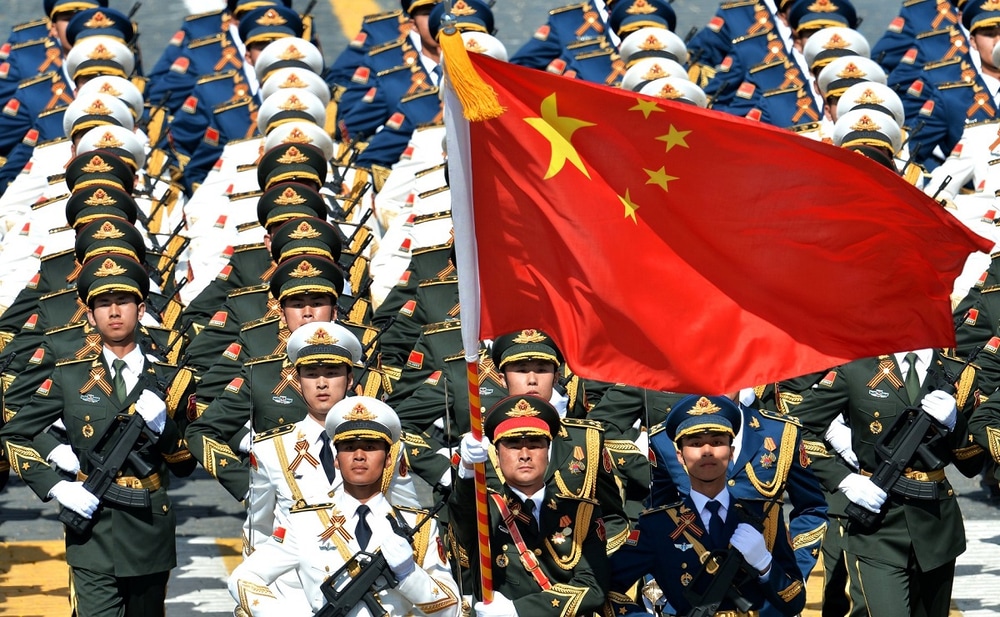

中国軍 Wikipediaより

判決から5年に当たり、中国外務省の報道官は7月12日の会見で、「この判決は違法であり無効であり紙くずに過ぎない。」と判決を認めない姿勢を強調した。

そのうえで、「中国は判決に基づくいかなる主張や行動も受け入れない。」と述べ改めて判決には絶対に従わないことを明らかにした。

中国の全面的敗訴判決の内容

この裁判は、南シナ海に対する中国の領有権主張や人工島の建設などが国際法に違反するとして、フィリピンのアキノ前政権が中国を相手に提訴した裁判である。常設仲裁裁判所は、南シナ海全域に中国の主権や権益が及ぶとの中国の主張を否定し、南シナ海を覆う中国独自主張の境界線「九段線」内の海域や資源を中国が歴史上排他的に支配してきた事実を認める証拠はなく、「九段線」には国際法上の法的根拠がないと結論付けた。

これは、南シナ海問題に関する初の司法判断であり、中国が建設した人工島などの正当性は国際法上認められなくなった。この裁判は、中国とフィリピン両国が批准している国際海洋法条約に基づき進められたものであり、判決には法的拘束力はあるが、裁判所には執行権限がないため、中国は判決を一切順守しないのである。

「共産中国」の本質は「力の論理」

中華人民共和国(「共産中国」)の「建国の父」とされる毛沢東主席は、「鉄砲(「暴力」)から政権が生まれる」(毛沢東著「戦争と戦略の問題」毛沢東選集2巻274頁~275頁1966年新日本出版社)と主張し、暴力万能の「毛沢東思想」によって中国共産党及び共産党員並びに人民解放軍を理論武装した。これは国際紛争の平和的解決を加盟国に求め「法の支配」を宣言した国連憲章第1条2条の原則に明らかに違反する極めて危険な「力の論理」の思想である。「法の支配」を否定する暴力万能の「毛沢東思想」は、上記仲裁裁判所の判決を「紙くずに過ぎない」として完全無視する現在の中国政府の行動様式そのものである。

このような「力の論理」に基づく中国の行動様式は、1949年の人民解放軍による新疆ウイグル侵略、1950年のチベット侵略、1958年の台湾領金門島に対する数十万発砲撃、1959年の中印国境紛争、1979年の中越戦争、南シナ海の人工島・軍事基地建設、東シナ海の尖閣諸島領海侵犯など枚挙に暇がない。

「力の論理」を継承する習近平政権

このような「法の支配」を否定する毛沢東思想に基づく「力の論理」は、現在の習近平政権にしっかりと継承されており、同政権が唱える「中華民族の偉大な復興」なる国家目標の実現には、当然のこととして、核心的利益であるとする「台湾」及び「尖閣」の奪取が含まれ、さらには「沖縄」への領土的野心も否定できない。しかし、「力の論理」に基づく中国は、力には従い、自国の力(「軍事力」)が相手国の力(「軍事力」)を凌駕すると認めた場合に限って軍事力を行使するのであり、そうでない場合はひたすら力を蓄えて機会を待つのである。

まさに「敵を知り己を知らば百戦危うからず」の「孫子の兵法」である。このことは上記の中国による軍事力行使の事例を見ても明らかである。かつて、中国は1972年の日中国交正常化交渉の田中・周恩来会談で尖閣問題の「棚上げ」を提案したとされているが、これも当時の中国の軍事力や経済力が日本よりも劣っていたからである。しかし、近年、中国が軍事力や経済力において日本を凌駕する事態となったため、「力の論理」に基づき、尖閣奪取を狙い尖閣諸島に対する領海侵犯など不法な力を行使するに至ったものである。

「対中抑止力・防衛力強化」が最大の対策

このように、常に「力の論理」に基づき軍事力を行使する中国の行動様式から見えてくるものは、中国に対しては、対中抑止力・防衛力の強化こそが最も効果的な最大の対策であるということである。現在の中国にとって、米国が軍事力・経済力・技術力において中国を凌駕していることを中国政府はよく認識している。そのため、中国は決して米国に対して軍事力を行使することはない。しかし、将来、米中の軍事力を含む力関係が逆転した場合には中国は米国に対する軍事力の行使を躊躇しないであろう。その場合は同盟関係にある日本や、台湾に対しても同じであろう。

「力の論理」で動く中国の行動様式はその意味で分かりやすい。中国は自国の力(「軍事力」)が弱いために、日清戦争で台湾や台湾の一部と称する尖閣諸島を日本に奪われたとの認識を持っている。したがって、将来、中国にとって、対米軍事力が逆転すれば、台湾、尖閣、沖縄の奪取のため軍事力の行使を躊躇しないであろう。これを防ぐためには、日本は日米同盟の一層の強化と同時に、日本独自の対中抑止力・防衛力の強化しかない。「共産中国」は力には従うが法には従わないからである。

したがって、日本としては、侵略戦争のためではなく、