ANGHI/iStock

1. 加速化する人口減少社会

ミルズの社会学的想像力

半世紀前に出されたミルズの『社会学的想像力』は、世界の社会学界でもすでに古典の扱いを受けている。それはいつ誰が読んでも知的な刺激が得られるからである。2022年8月9日に総務省が「住民基本台帳」に基づく日本社会の人口減少の一部を公表した際に、久しぶりにこの本を取り出して、若い頃に繰り返し読んだ当時の興奮を思い出した。

冒頭にかつて赤線を引いた箇所、すなわち「一体どの時代に、これほど多くの人間が、これだけ急速に、これほどのすさまじい変化に、これほど全体的に曝されたことがあったろうか」(ミルズ、1959=1965=1995:4)があり、50年前を追想して現在を考えてみた。

具体的にいえば、60年前のアメリカもそれから10年遅れの日本でも、時代の基調は産業化と都市化であった。そこでは社会を引っ張る主力産業が交代して、働き方が変わり、大都市への人口移動を伴ったから、産業構造と地域社会構造が文字通り激変の渦中にあった。いわば動きが「苛烈な大変動」の時期なのであった。社会学的想像力を駆使して、それらとその先に生じた高齢化と少子化とを考えてみよう。

「静かな大変動」としての人口減少

そうすると、現代日本の人口減少は「静かな大変動」ともいうべき構造を持つことが分かる。年少人口とともに総人口が一貫して減少することで、伝統的な個人の生き方と働き方が変わり、家族、学校、企業、マスコミ、経済、政治などの諸領域でもその事態に直面しつつ、的確な対処方法が見出せないままである。産業化と都市化とは異なり、少子化と高齢化は静かながら実に多様な分野にその波及効果を及ぼすからである。

「人口減少社会」の別称として私が命名した「少子化する高齢社会」(金子、2006)は、GN(グローバルノース)に属するほとんどの先進国で、産業化と都市化の頂点に登場した大きな社会変動である注1)。

二つの視点を往復させる

以下、ミルズの「社会学的想像力」を応用しながら、日本社会の人口減少の動向を素描してみる。その方法は、「個人環境にかんする私的問題」と「社会構造にかんする公的問題」(同上:10)を絶えず往復することに尽きる。前者はいわば「個人の身近な現象」であり、子どもが減った、高齢者が増えた、退職者が増えた、転職者が増えた、非正規雇用者が増えた、単身者が増えた、核家族も三世代家族も少なくなったなどが該当する。

後者は「個人からは遠い社会現象」であり、保育園や幼稚園の入学定員割れが過疎地域では始まった注2)。都市部の義務教育段階でもそれが生じた。そしてまもなく大学は入学定員割れが激しくなり、大学間の淘汰が現実化する。また高齢者関係では、高齢化がさらに進むことにより年金財政が圧迫され、高齢者医療費や介護保険費が膨張する。

市場でも子ども向けの商品ではヒットが出にくくなった。高齢者のニーズは増加して同時に多様化するので、それに向けた企業活動の焦点も変更を余儀なくされる。同時にAIなどの活用、すなわちデジタル化(DX)がさらに進むため、失業者が増えて、雇用問題が深刻化する。

「少子化する高齢社会」の到来に関しては、このような個人の側と社会の側からの一般的な変化の概略が可能であるが、まずは日本の人口減少の実際に迫ってみよう。

加速する総人口の減少

総務省発表を受け、8月10日に「人口動態調査」結果が全国各紙に掲載された。この数年の子どもの日の年少人口数とその比率の減少に関する報道に比べると、全国の新聞社の反応は鋭く、かなり丁寧で読み応えのある記事が各紙とも出そろった注3)。その理由として、おそらくいくつもの人口関連の日本新記録が誕生したからであろう。

今回の総務省発表では、日本総人口の13年間の持続的減少が主なテーマであり、これがそのまま第一番目の日本新記録となる。その結果、本年1月1日時点の「住民基本台帳」に基づく日本人人口は1億2322万3561人(外国人を含むと1億2592万7902人、以下は日本人データ)にまで低下した。しかも太平洋戦争中の1944年と45年を除き、下げ幅が61万人とこれまでよりも大きくなった。これが2つ目の日本新記録である。

そしてそれらに関連するいくつかのデータは、すでに広く知られた事実でもある。一つは、2021年の日本の合計特殊出生率が1.30となったことが挙げられる。この数年来これは1.35前後を維持していたが、2005年に記録した日本史上最低の1.26に向かい始めた。また、札幌市をはじめいくつかの政令指定都市と東京都23区ではもっと低い状態にある。政府の希望出生率は1.80ではあるが、もはやその域には達しえない注4)。

3つ目の日本新記録には、2021年の単年度出生数が81万人まで落ち込んだという事実がある注5)。統計が整備された明治23年(1890年)から2015年までの125年間、単年度出生数は毎年100万人以上の出生数であった。だからその出生数81万人は、日本史上空前の少なさである(国立社会保障・人口問題研究所、2012:41)。これらはもちろんミルズの「社会構造にかんする公的問題」に直結する。

日本新記録ラッシュ

単年度出生数の一貫した減少の影響は、1982年から始まった「年少人口数」の41年間連続減少をひき起こした。具体的には総務省が2022年5月4日に発表した「人口推計」(2022年4月1日現在)では1465万人とされ、同じく「年少人口率」は1975年から48年間連続減少を記録して、11.7%にまで落ち込んだと推計された。しかし今回の住民基本台帳データでは、前者は1480万人となり、後者は12.0%になった。データベースが異なり、データも違いがあるが、この両者が第4と第5の日本新記録である。

加えて、あと二つの日本新記録が誕生した。すなわち、人口構成を3分割すると、65歳以上の高齢者の比率が29.00%になり、6つ目の日本新を記録したが、高齢者実数の3573万人も7つ目の日本新記録である注6)。さらに「年少人口」と「高齢人口」を除いた「生産年齢人口」が58.99%にまで低下したことが8つ目の日本新記録として指摘できる。

ただし日本人の場合でいえば、実際には18歳までのほぼ全員が高校に進学しているから、16歳から18歳までは実際には「生産年齢人口」ではない。すでに「20歳~69歳」までを「生産年齢人口」と呼んだほうが現実に合っている。

すでに、「15歳~64歳」を「生産年齢」と見なすのは先進国では実態離れではあるが、この統計を必要とする発展途上国をかかえる国連の国際比較のため、および過去からの時系列的な推移を知るためには依然として意味がある。

これらいくつもの人口変動によって小家族化が進み、日本人・複数国籍1世帯当たり平均人員は2.11人となり、これが9つ目の日本新記録となった。

小家族化

表1では「平均世帯人員」を示す2つの調査結果を並列した。世帯の定義は「居住と生計を共にしている人の集まり」であり、「書生さん」や「お手伝いさん」(当時の表現では女中さん)を含んでいた明治・大正・昭和前期とは異なり、現在の日本ではほぼ血縁を媒介とした「家族」と同義であるが、統計上は今でも「世帯」が使われている。

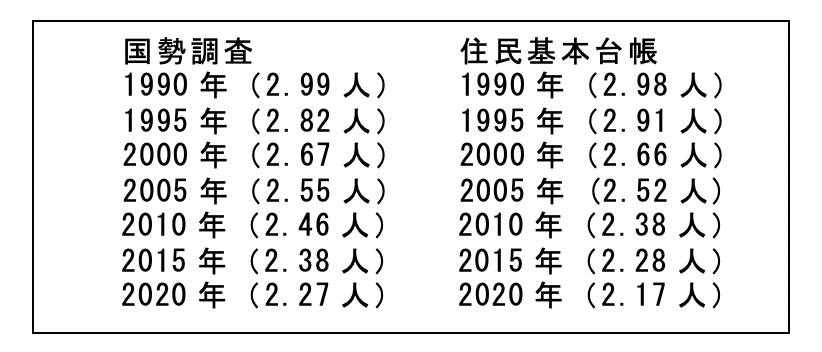

表1 平均世帯人員から見た小家族化

出典:該当する年度の調査結果。国勢調査と住民基本台帳の集計は総務省による。

国勢調査では調査票を使った訪問面接か自己記入式の結果が得られ、「住民基本台帳」の集計結果とはやや性質が異なる。この30年間の記録を見ても、国勢調査のほうがわずかながら「平均世帯人員」数は多いが、全体的な趨勢としては両者ともに漸減傾向を示し、データとしても「小家族化」が浮き彫りになってきた。

要約すれば、令和の今日、日本人総人口が連続して減少しつつある中で、高齢者だけが着実に増加する高齢化がますます顕著になった。しかし、年少人口数もその比率も合わせて40年間以上も減少傾向を示すという少子化も続いている。子どもは減り、年寄りは増えるなかで、「平均世帯人員」もまた漸減中である。

「世帯消費財」への着眼

以上まとめてきた「小家族化」を伴う「少子化する高齢社会」の到来は、消費、福祉、住宅、医療、介護、娯楽などのニーズを一方的に拡大もしくは縮小するのではなく、分野によって拡大と縮小を同時に引き起こす。すなわち少子化は子ども市場を縮小させるが、長寿化により高齢者のニーズは開放されるから、相対的に高齢者市場は広がってくる。

さらに総人口減少による「個人消費」は落ち込むが、まだまだ世帯そのものは微増するので、「世帯消費財」ともいうべき商品などの市場拡大の機会がある。

これはたとえばウォッシュレット、ユニットバス、システムキッチン、応接セット、エアコン、テレビ、冷蔵庫や洗濯機などの白物家電、ピアノ、多機能プリンター、ゲーム機、世帯常備薬などの商品が浮かんでくる。一人暮らしでもこれらを必要とすることが多いからである。

「個人消費財」

もちろん「個人消費財」には事欠かない。かつては「世帯消費財」だった乗用車やパソコンそれに置時計やiPadや固定電話などは、すでに「個人消費財」に変貌している。デジタル関連の商品や部品の多くも「個人消費財」である。21世紀少子高齢社会の理解には、このような世帯単位の消費と個人単位の消費を併用する着眼点がほしい。

日本が世界に先駆けた「少子化する高齢社会」では、社会システムの部分的拡大と全体的縮小が顕著になる。具体的に箇条書きでまとめれば、

- 細分化された世帯増加による世帯向けの市場拡大

- 小家族化による市場縮小

- 総人口減少と年少人口激減による市場縮小

- 家族と個人のライフスタイルの多様性の増大による市場の拡大

- 高齢者増加、要介護高齢者増加による市場拡大

となる注7)。

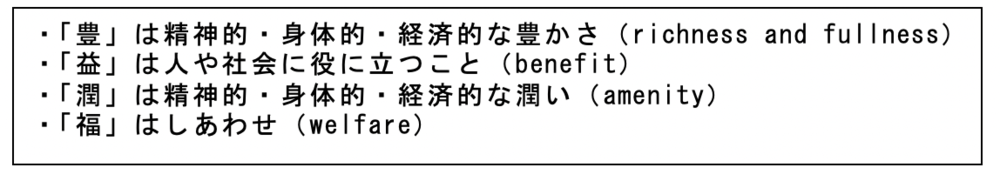

ここにイノベーション分野の目標として、「豊益潤福」を位置付ける(野城、2016:12)。

この4者と少子化、小家族化、高齢化とを連結して、さまざまな商品開発や販売方法を工夫するのである。「豊益潤福」のイメージは表2にまとめた。

表2 「豊益潤福」の意味

出典:野城、2016:9.

統計数理研究所国民性調査

さて、9つの日本新記録が出そろった日本人口の動向の中で、現代の日本人は何を求めて暮らしているのか。それをデータで教えてくれるのが、長い伝統をもつ統計数理研究所の国民性調査結果である。この調査は太平洋戦争前から5年おきに継続されてきているが、ここでは図1のように高度成長中期の1963年から10年ごとの結果を紹介しておこう注8)。

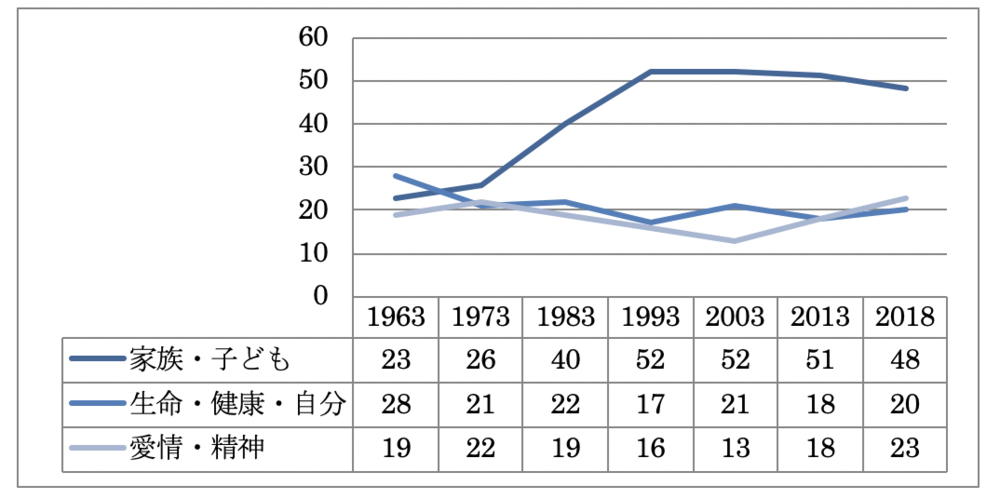

図1 一番大切なもの(%)

出典:統計数理研究所編『国民性の研究 第14次全国調査』2018年より。

(注)他の選択肢「家・先祖」「金・財産」「仕事・信用」「国家・社会」その他は省略。

実際にこれは1953年から一貫して用いられている項目であり、具体的には「あなたにとって一番大切と思うものはなんですか」と表現されてきた。この設問への回答選択肢は「生命・健康・自分」「子供」「家族」「家・先祖」「金・財産」「愛情・精神」「仕事・信用」「国家・社会」などの8項目であり、単一回答とされてきた。集計では「その他」と「DK・特になし」も加えられている。長い歴史をもつこの調査では、毎回統計学的な手法で選択された国民3000人前後が対象になってきた。

時代によって「一番大事なもの」が変わる

調査票にはたくさんの設問が並んでいるが、ここで使用するのは「一番大切なものは何か」という設問であり、集計に際しては上位3項目を取り上げている。

その結果、他の選択肢「家・先祖」「金・財産」「仕事・信用」「国家・社会」などのグラフ化を省略した。これは「大事なもの」の傾向が鮮明になるように配慮したからである。また、調査票では「子ども」と「家族」は別々の範疇になっているが、回答結果から両者を合わせて「家族・子ども」とした。

さて、図1の解釈を補う材料として、国民性調査年の「住民基本台帳」からの「平均世帯人員」を示しておこう。まず1963年の「平均世帯人員」は4.25人であった(国立社会保障・人口問題研究所編、前掲書:117)。それ以降は1973年が3.39人、1983年は3.17人、1993年は2.88人、そして2003年では2.57人となっていた(同上:117)。その後は表1のデータを参照していただくことにして、結果の動向を見てみよう。

家族員が多い時代は「生命・健康・自分」が一番

「平均世帯人員」が4.25人の時代では「一番大切なもの」として「家族・子ども」ではなく、「生命・健康・自分」が一番に挙げられていたことが分かる。

これは4人以上の世帯員で暮らしていた時代では、「家族」も「子ども」もあまりにも身近だったために、調査対象者にとっても「大事なもの」という意識に乏しく、いわば水や空気のような存在であったからであろう。

ただし、もう一つの伝統的な「家・先祖」はこの段階でももはや選ばれなくなっていた。だから「家・先祖」よりも、現在の「家族・子ども」本位の意識がこの時代から醸成されたこともうかがえる。

「家族・子ども」が一番大切

そして、「平均世帯人員」が3.39人の1973年からこの傾向は逆転を開始する。そこからは「失って知る大事なもの」として「家族・子ども」が認識され始めた。

「平均世帯人員」が2.88人になった1993年から「家族・子ども」は過半数となり、この動向が2013年の調査結果まで確認できる。2018年の結果ではそれは48%にやや下がったが、それでも「生命・健康・自分」と「愛情・精神」の合計46%よりも多く出た。

その意味では、単身化が進み未婚率が上昇しつつあるなかで現代日本人は、依然として「失って知る大事なもの」として「家族・子ども」を位置付けているのであろう。

家族機能へのあこがれも

ということは、かつて大家族がもっていた長所のうち、家族員の助け合い、団欒、娯楽、老幼病弱の保護などへの見直しとあこがれが再評価されたとも考えられる。

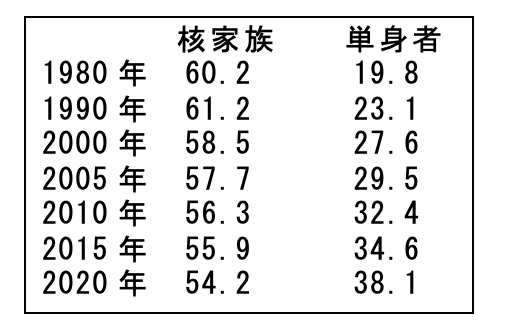

実際のところ、国勢調査結果における核家族率と単身者率とは表3の通りである。すなわち、核家族率が1990年の調査結果から着実に減少している半面、単身者率は漸増中にあり、これは小家族化ならびに少子化の原因の一つになった。

表3 日本の世帯構成(国勢調査 %)

出典:各年度国勢調査結果より

以上の人口減少データをどのように活用するか。

2. 人口減少に合わせた社会理論の時代

時代には固有の人口法則がある

フランス語版『資本論』の第7篇第25章(ドイツ語版では23章)「資本主義的蓄積の一般的法則」のなかで、マルクスは「歴史上の社会的生産様式はどれもその固有の人口法則をもち、この法則は、それぞれの生産様式にのみ適用され、それとともに消え、したがって歴史的な価値しかもたない」(マルクス、1872-1875=1979:295)と書いている。歴史を概観すれば、この人口法則は量と質の両方でほぼ該当する。

社会科学上の多くの先哲が文献を調べ、データを集め、分類して、分析し、数多くの古典を書いたのは、例外なく人口増加の時代であった。ただし、「人口の増加自体が資本主義をうみだしたことは、どこにもない」(ウェーバー、1924=1955:235)のも事実である注9)。

生産と消費が落ちてくる

資本主義は資本の持続的膨張を究極の目的として生産力を増大させる。そのためには生産物を消費できる人口数は多いほど都合がよい。消費が進まなければ、いくら生産しても在庫率が高くなる。それでは今日の資本主義は前進しない。

また、生産力の増大の雇用条件には企業によって優劣があるが、働ける労働者の雇用を増し、その家庭全体の購買力を高めることこそが資本主義の継続性を保証する。ただしそれには正規雇用労働者の比率ができるだけ多い方が望ましい。

その意味で、現在の若者の非正規雇用率が40%に届いたことは、長期的には資本主義の土台を確実に弱めてしまう。なぜなら、非正規雇用の若者たちは自分を守るために、自己中心のライフスタイルを実践する中で、10年後20年後の展望ができないことを理由として未婚を選択することが多いからである。特に日本では、未婚は出生率の低下に直結し、次世代次々世代が確実に減少することを意味する。

老後は「おひとりさま」でも苦しくなる

そのような動向が鮮明になった現在、数多くの社会保障制度の持続を前提にした上野の二部作すなわち『おひとりさまの老後』(2007)や『男おひとりさま道』(2009)はどうなるのか。

一般論として、このような老後のライフスタイルとしての「おひとりさま」は、長期的には単年度出生数が死亡者よりも多い「人口増加」時代を前提としてしか成立しない。上野の作品のうち前者は出生数109.0万人で死亡者が110.8万人の2007年に刊行され、後者は出生数107.1万人で死亡者が114.2万人の2009年に出されている(国立社会保障・人口問題研究所、2012:41)。いわば人口増減が拮抗している幸せな時代であり、現世代と次世代・次々世代との間の支えあいが均衡していた。

そこでは「高齢のおひとりさま」を支えるすべての介護施設、医療機関、医師、看護師、介護担当者、ケアマネージャー、かかりつけ医、訪問看護師、薬剤師などが次世代・次々世代から途切れることなく供給され、縦横無尽に使われることが暗黙の前提になっていた。

しかし、出生数109万人の時代ではなく、出生数が81万人まで低下し、総人口減少が年間61万人を超え、その漸減がますます予想される時代では、そのような「高齢のおひとりさま」も苦労するはずである注10)。

生活水準は世代間の協働で支える

なぜなら、消費を維持して個人の「生活水準」を安定させるには、それを可能とする所得、資本からすれば労働者への還元が一定以上保証されることがまずは必要になるからである。さらに社会全体の生活水準を維持するには、上下水道、医療、教育、道路、交通などの社会的共通資本を継続的に建設維持管理補修していく生産力も前提になる。これは個人の「生活水準」を支え、同時に社会の「生産水準」や「生活水準」も左右する。

人口も社会システムも社会意識も時空間に応じてそれぞれの個性を持つから、現代日本の行く末を「脱工業社会」とみるか「ポストグローバル資本主義」とみるかはさておき、「少子化する高齢社会」という未曽有の時代においては、人口減少という「法則」を意識したあらゆる社会的対応がこそが肝要になる。

実行可能な未来予想図がない

最近の研究ではたとえば、「資本主義は『まもなく死を迎える』という予言をこれまで覆しながら生き延びてきた」(シュトレーク、2016=2017:10)というまとめになっている。それ以外にも、「現在の資本主義はたんに代案がないだけでなく、進歩への見通しもない」(同上:42)。「資本主義は終わりを迎えているのか?問題は、私たちがその解体を眼前にしながら、その後継者の到来を目にしていないことである」(同上:52)。「現状では実行可能な未来予想図もなければ、現在の資本主義社会と置き換わるような新しい産業社会やポスト産業社会の見取り図も存在しない」(同上:53)。

これらの指摘を参考にして、次の社会の「見取り図」の素描するための用意だけは始めておきたい。現今のグローバル資本主義の先に想定した次の資本主義社会を、私は「社会資本主義」と命名する。

頂点には破壊が待っている

かつてオルテガは、「未来こそ過去を支配すべきものであり、われわれが過去に対してとるべき態度を指令するのは未来なのである」(オルテガ、1930=1967:85)とのべたことがある。私も近未来を中心にした「グローバル資本主義の終焉」の未来像を、過去から現在を確認するために新しい「社会資本主義」として探求してみたい。

温故知新の原点は古典的名著にあり、いつの時代でも期待を裏切らない。同じくオルテガは、「すばらしき頂点というものは、実は終末に他ならない。・・・・・・いわゆる頂点といわれている時代が、つねにその根底に一種独特な哀感をたたえている」(同上:31)とのべている。この90年前の「哀感」は、2022年の今日では、その親から虐待死させられた児童の儚い命にも強く感じる。

115年前の『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の結論部で、ウェーバーは「精神のない専門人、心情のない享楽人。この無のものは、人間性のかつて達したことのない段階にまですでに登りつめた、と自惚れるだろう」(1905=1989:366)とした。「専門人」と「享楽人」を対比させて、前者を「精神のなさ」で、後者を「心情のなさ」で修飾させ、ともに「資本主義」を壊す原動力となると見たウェーバーの透視力にはいつもながら脱帽する。

オルテガもウェーバーも、自らが生きた時代の頂点にそれを破壊する要因が登場してことを知っていた。1970年代から90年代の私はその問題にそれほど敏感だったのではないが、21世紀になって自らが終盤期に差し掛かってみると、「破壊要因の内在化」に実感が伴い、「資本主義の終焉論」の延長上に「社会資本主義」を想定するようになった。

(後編につづく)

■

注1)日本の高度成長期であれば、1947年48年49年3年間の出生数合計が805万人を超えた「団塊の世代」が就学期を迎え、膨大な消費需要を生み出した。卒業後には各方面に就職して、今度は豊富な若年労働力の源泉となった。いずれも当事者たちには競争原理が貫徹して、厳しい時代が続いたが、個人それぞれの業績達成の積み上げで、社会システムの生産・流通・消費過程では未曽有の高成長がもたらされたことになる。しかし、ここで検討する「少子化する高齢社会」は高度成長期とはことなる「人口法則」が働いている。

注2)数年前まで政府による少子化対策は「待機児童ゼロ」を前面に打ち出していたが、もはやその政策は聞こえなくなった。なぜならこれは当時の大都市だけの現象だったからである。すでに地方でも保育所・幼稚園では定員割れが生じている。加えて、大都市の自治体も熱心に民間保育施設を拡充する努力をしたこと、およびこの数年間で単年度出生数100万人が81万人にまで落ちこんだ結果、「待機児童ゼロ」への道筋が見えてきた。

注3)日本の総務省とマスコミとの関係の中で象徴的な行事として、例年5月4日に総務省記者クラブで4月1日付の「人口推計」結果が配布され、5月5日子どもの日に新聞各紙が「年少人口関連の数字」を報道するという慣習がある。なお、テレビニュースでは当日の夜と翌朝のニュースでくり返されることが多い。同じ方式で、9月の敬老の日にも高齢者関連の数字が発表される。

注4)希望出生率1.80は、2020年に策定された現行の少子化社会対策大綱に「令和の時代にふさわしい少子化対策」の目標として盛り込まれた数字である。

注5)この数字に対する危機意識の低さは、政財官界、マスコミ、学界など日本社会全体に見受けられる。

注6)2021年9月20日(敬老の日)にあわせ、総務省が2015年の国勢調査結果を基にした「高齢者人口推計」では、総数が3640万人で全体の占めるその比率は29.1%であった。

注7)この拡大と縮小のメカニズムに注目すれば、大企業だけではなく、日本企業全体の70%を超える中小零細企業でもビジネスチャンスは見つかるのではないか。そこでは、商品とともに、その部品の製造に特化したり、ネット通販などで販売方法を革新したりできる余地がある。

注8)統計数理研究所国民性調査は国勢調査の中間年に行われてきた。

注9)すぐ後で示すように、アメリカを除くGN(グローバル・ノース)の先進国では、「人口減少」に見舞われているので、マルクスでもウェーバーでも経験しなかった「人口減少社会」のなかでの資本主義の継続もしくは終焉が課題となる。私は多くの論者と同じく「終焉しない」より積極的には「継続する」条件を、「産業社会」論とともに「資本主義」論の一部を借用しながら追究している。

注10)「おひとりさまの老後ライフスタイル」もまた人口増加時代の申し子であり、高齢者よりも次世代や次々世代が増えて、その中から「老後」の支えにまわる若者の存在が前提にされている。しかし、令和時代になって、次世代や次次世代が確実に減少する中ではそのようなパラダイムは時代にはそぐわない。依然として増え続ける高齢世代が依拠する医療保険も介護保険も各種在宅サービスも、急速に減少する次世代や次々世代が支えるのだから。

【参照文献】

- José Ortega y Gasset,1930,La Rebelión de las Masas.(=1967 神吉敬三訳『大衆の反逆』角川書店).

- 金子勇編,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2006,『少子化する高齢社会』日本放送出版協会.

- 金子勇編,2019,『変動のマクロ社会学』ミネルヴァ書房.

- Keynes,J.M.,1936=1973,The General Theory of Employment, Interest, and Money, Palgrave Macmillan.(=2012 山形浩生訳 『雇用、利子、お金の一般理論』講談社).

- 国立社会保障・人口問題研究所編,2012,『人口の動向 日本と世界 2012』厚生労働統計協会.

- Marx,K,(traduction de Roy)(1872-1875)Le Capital,Maurice Lachatre et Cie(=1979 江夏美千穂・上杉聴彦訳『フランス語版資本論』(上下)法政大学出版局).

- Mills,C.W.,1959,The Sociological Imagination, Oxford University Press.(1965=1995 鈴木広訳『社会学的想像力』紀伊国屋書店)

- Streeck,W.,2016,How Will Capitalism End?Essays on a Falling System,Verso.(=2017 村澤真保呂・信友建志訳『資本主義はどう終わるのか』河出書房新社).

- 上野千鶴子,2007,『おひとりさまの老後』法研.

- 上野千鶴子,2009,『男おひとりさまの道』法研.

- Weber,M.,1904-05,Die protestantische Ethik und der >>Geist<<des Kapitalismus.(=1989 大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波書店)

- Weber,M.,1924,Wirtschaftsgeschichte,Abriss der universalen Sozial und Wirtschaftsgeschichte,(=1954-1955 黒正巌・青山秀夫訳『一般社会経済史要論』(上下)岩波書店).

- 野城智也,2016,『イノベーション・マネジメント』東京大学出版会.