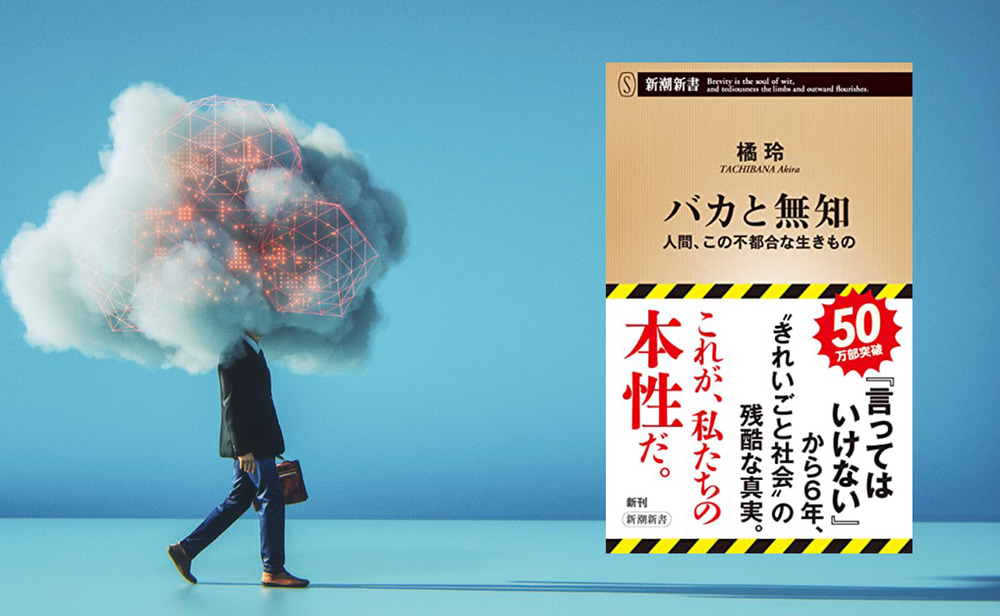

『バカと無知 ―人間、この不都合な生きもの― 』で橘玲氏は、身も蓋もない、しかし、ひじょうに根源的な指摘を繰り返し述べている。

例えば、それは、ダニングとクルーガーが行った実験によって導き出された結果で、「楽観主義バイアス」が個人の能力によってどのように変わるかを調べたものだ。

論理的推論能力では、下位4分の1の学生は、実際の平均スコアが12点だったにもかかわらず、自分たちの能力は68点だと思っていた。一方、上位4分の1の学生は、実際の平均スコアが86点にもかかわらず、自分たちの能力は74点しかないと思っていたのだ。能力の低い学生が自分を470%(5倍以上)過大評価しているのに対し、能力の高い学生は14%過小評価していた。その結果、テストの成績では12点と86点という大きな差があるにもかかわらず、下位と上位の学生たちの自己評価は68点と74点でほとんど同じになってしまったのだ。

この結果を著者が要約するとこうなる。

「バカの問題は、自分がバカであることに気づいていないことだ」

■

また、認知神経科学者のバハドル・バーラミの実験の結果――実験では、一方が他方の能力の40%を下回ると、話し合いの結果は優秀な個人の選択よりも悪くなった――を引いて、筆者は民主主義の限界をこう述べる。

一つは、集合知を実現するには、一定以上の能力をもつ者だけで話し合うこと。これなら欠けた知識を持ち寄って、それを一つにまとめることで、個人の判断より正しい択をすることができる。

もう一つは、それが無理な場合は話し合いをあきらめて、優秀な個人の判断に従った方がよい選択ができること。これはある種の貴族政だ。

能力の劣った者を決定の場から排除する必要性が示唆されるというひじょうに不穏な話になる。(研究者たちがこのような主張をしているわけではない。)ちなみに、賢い者がバカの過大評価に引きずられることを「平均効果」という。

■

21世紀になってから、われわれの心のどこかに、リベラルデモクラシーが敗北しつつあるのではないかとの恐怖がある。そのなんとなく感じていることの本質はどこにあるのだろうか。本能の中か、社会の中か、それとも両方の相乗効果か。

このような実験を紹介したうえで、民主的な社会の不愉快な現実をうまく説明しようとする著者の試みは、近代社会のもう片面の真実に光を当てているのかもしれない。「言ってはいけない」ことに納得できないひとは多そうだが。

gremlin/iStock

![[橘玲]のバカと無知―人間、この不都合な生きもの―(新潮新書) 言ってはいけない](https://m.media-amazon.com/images/I/514RVskae6L.jpg)