共産主義は「宗教はアヘン」と主張してきた。中国共産党政権も例外ではない。ただ、習近平国家主席は宗教を完全には抹殺できないことを知っているので、「宗教の中国化」に腐心している。一方、イランでは1978年、79年のイスラム革命を通じて欧米社会に傾斜していたパフラヴィー朝が打倒され、イスラム法を国是とした現在のイラン聖職者政権が誕生した。その両国は今日、「友好関係は深まり、相互信頼に値する真のパートナー」(イランのライシ大統領)となっているのだ。

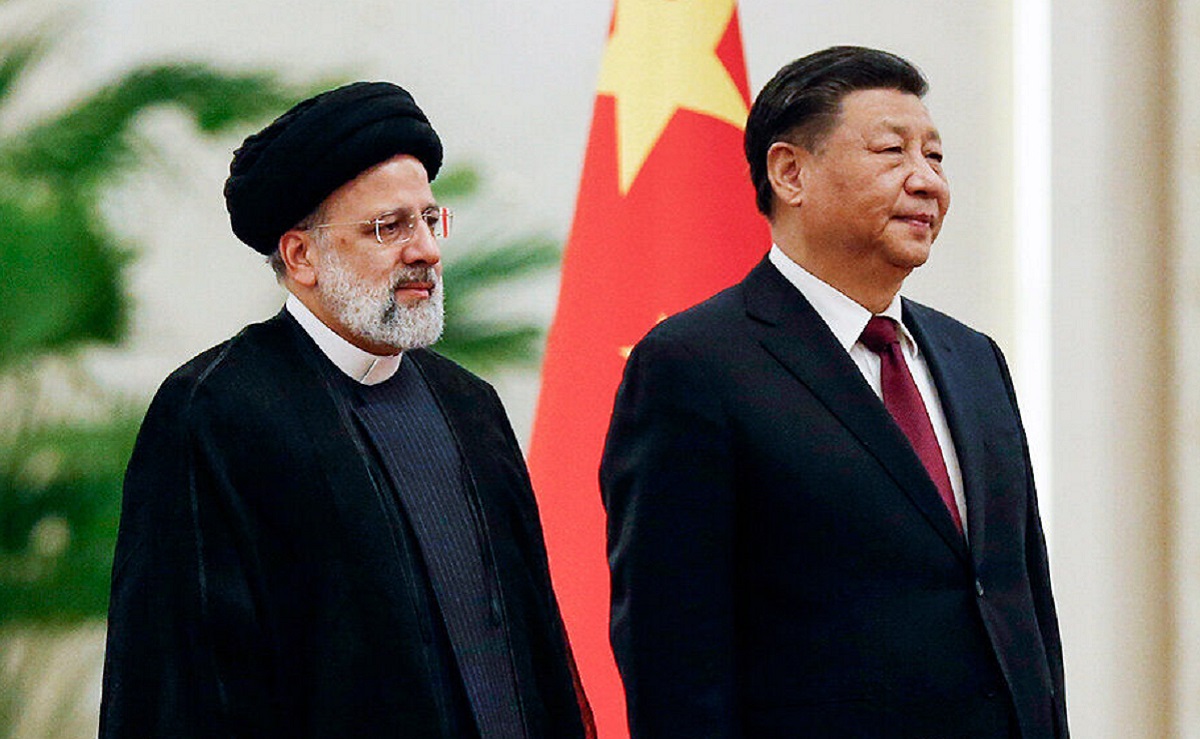

訪中したライシ大統領を迎える習近平国家主席(IRNA通信、2023年2月14日)

ライシ大統領、訪中2日目の15日、北京の東四清真寺(モスク)を訪問し、演説する(IRNA通信、2023年2月15日)

思想的にみれば、中国共産党政権は無神論国家であり、イランはイスラム教国(シーア派)だ。水と油の関係のようにみえるが、現実の政治の世界では両国は「真のパートナー」だという。

イランのライシ大統領は14日から3日間の日程で習近平主席の招きを受け北京を訪問し、16日、テヘランのメヘラーバード国際空港に帰国したばかりだ。イラン大統領の中国訪問は20年ぶりだった。ちなみに、習近平主席は2016年1月23日、テヘランを訪問し、最高指導者ハメネイ師と会談し、両国間の25年間の「戦略的協定」を締結するなど、中国とイラン間の関係の土台を構築している。今回のライシ大統領の訪中はその「戦略的協定」の更なる推進を確認する目的があった。

もう少し説明すれば、両国の核心的利益を双方が支持表明し、連帯を示す狙いがあったはずだ。イランにとっては、国連安保理常任理事国5カ国とドイツを加えたイラン核合意(共同包括的行動計画=JCPOA)の再建と制裁解除、国民経済が厳しいイランへの北京からの貿易、農業、インフラなどの経済支援だ。一方、中国にとっては、台湾問題で「一つの中国原則」の確認、エネルギー問題のほか、人権問題に対する欧米側の批判への共同防衛体制の強化だろう。

習近平主席は14日、ライシ大統領との首脳会談の中で、女性のスカーフ着用問題で大規模な抗議デモに直面するイランに対し「如何なる外部勢力もイランの内政に干渉し、安全や安定を損なうことに強く反対する」とエールを送っている。中国とイランを結ぶもっと強い絆は「反米」だ。換言すれば、「共通の敵」が中国とイラン両国をパートナーにしているわけだ。

興味深い点は、ライシ大統領は15日、北京の東四清真寺(モスク)でイスラム教徒を前に演説していることだ。同師は「米国はタクフィリテロリスト(ムスリム同盟団の反主流派組織)を形成することで、西アジアの政治を不安定化させようとしている」と米国を批判し、「イランに対する米国の敵意は、イスラム共和国が独立国であるためだ。しかし、イランは以前よりも強くなった」と付け加え、イスラム革命後の中国との関係拡大を歓迎し、「両国にはさまざまな分野で関係を発展させる多くの能力がある」と述べている。

参考までに、米国は中国新疆ウイグル自治区のウイグルへの弾圧・同化政策を「ジェノサイド」と批判しているが、ウイグル人は主にイスラム教徒でスンニ派が多い。イラン(シーア派)にとってはイスラム教の兄弟だ。そのウイグル人を中国共産党政権は弾圧し、強制的に再教育キャンプに送り、同化政策を展開させていることに対し、ライシ大統領は一言も批判らしい声を発していない。そして悪いのは米国であり、タクフィリ勢力だと批判しているだけだ。

エフサーン・ハーンドージー経済・財務相(「イラン・中国合同経済委員会」イラン代表)は14日、イラン・デイリー紙とのインタビューで、イランと中国両国関係について、「2つの古代文明国は、さまざまな歴史的時期に常に双方にとって好都合なアプローチと戦略を採用してきた。ある日にはシルクロードのような商業ルートで機能し、別の日にはお互いの補完的な経済的および戦略的ニーズを満たしてきた」と描写し、「ライバルと敵の破壊的な作戦がエスカレートしても、両国は潜在的な同盟国となり、互いの発展のコストを効果的に削減できるだけでなく、協力の成功モデルを作成することにより、より広範な協力の中核を形成してきた。収益性の高いバリューチェーン(価値連鎖)の構築につながる」と報じている。なるほど、無神論国家の共産国とイスラム教国の連携は「収益性の高いバリューチェーンの創造」(the creation of profitable value chains)という新しい成功モデルをつくる試みというわけだ。

なお、テヘランからの情報によると、ライシ大統領は習近平主席をイランに招請、同主席は「都合のいい時期に訪問したい」と答えたという。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2023年2月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。